Dans la nuit du 6 au 7 mai, l’aviation indienne a mené une série de bombardements en territoire pakistanais. Au moins 13 civils ont été tués. Le gouvernement indien affirme que ces bombardements étaient des « représailles » suite à un attentat qui a tué 26 touristes le 22 avril à Pahalgam dans la partie du Cachemire occupée par l’Inde. Le gouvernement indien a rejeté la responsabilité de cet attentat sur le Pakistan. Celui-ci a répliqué aux bombardements indiens en lançant, à l’aube du 10 mai, une salve de missiles contre des bases aériennes indiennes. A l’heure où nous écrivons cet article, les échanges de tirs à la frontière ne font que s’intensifier.

La partition de 1947

Les origines de ce conflit remontent à la période coloniale, lorsque le mouvement indépendantiste était divisé entre les représentants de la bourgeoisie hindoue et leurs homologues musulmans. Cette séparation était encouragée par le colonisateur britannique et servait aussi à la bourgeoisie locale, hindoue comme musulmane, à diviser les travailleurs.

Lorsque l’indépendance finit par être gagnée en 1947, après une longue lutte des masses indiennes, le colonisateur britannique encouragea la partition du sous-continent en deux Etats distincts, avec l’approbation des dirigeants bourgeois hindous et musulmans. Cette partition déboucha sur une guerre sanglante entre les nouveaux Etats de l’Inde et du Pakistan, qui fit entre 200 000 et 2 millions de morts et entre 12 et 20 millions de réfugiés.

La question du Cachemire est emblématique de cette partition : le territoire était (et est toujours) majoritairement musulman, mais il était dirigé par un prince hindou, il fut donc revendiqué par les deux camps. Aujourd’hui, le Cachemire est coupé en plusieurs parties. La plus grande est occupée par l’Inde et a longtemps disposé d’une relative autonomie constitutionnelle au sein de l’Etat fédéral indien. De son côté, le Pakistan apporte son soutien à plusieurs mouvements islamistes qui mènent des attentats dans la région.

Le Pakistan et l’Inde se sont à nouveau combattus en 1965, en 1971 et en 1999. Les deux Etats disposent aujourd’hui de l’arme nucléaire. Depuis l’indépendance, les classes dirigeantes des deux pays ont utilisé systématiquement la soi-disant menace que représenterait le pays voisin pour détourner l’attention des masses et tenter de contenir la lutte des classes à chaque fois qu’elle s’intensifiait. C’est encore le cas aujourd’hui. L’actuelle escalade militaire autour du Cachemire se produit sur fond de montée en puissance de la lutte des classes dans les deux pays.

Lutte des classes

Au Pakistan, plusieurs mouvements de masse ont éclaté durant la dernière période. La minorité nationale baloutche, dans le sud-ouest du pays, s’est mobilisée massivement contre la répression brutale qu’elle subit de la part de l’armée et de l’appareil d’Etat. Les paysans de la province du Sind se sont aussi mis en mouvement contre un projet de construction de canaux qui risquait de les priver d’eau.

Au Pakistan, plusieurs mouvements de masse ont éclaté durant la dernière période. La minorité nationale baloutche, dans le sud-ouest du pays, s’est mobilisée massivement contre la répression brutale qu’elle subit de la part de l’armée et de l’appareil d’Etat. Les paysans de la province du Sind se sont aussi mis en mouvement contre un projet de construction de canaux qui risquait de les priver d’eau.

Ces dernières années, le gouvernement pakistanais a mis en œuvre une vague de privatisation des hôpitaux, des écoles et des universités qui s’est heurtée à une forte résistance. Le 6 mai, à la veille des bombardements indiens, des manifestations rassemblaient plusieurs milliers de travailleurs du secteur hospitalier dans la province du Pendjab. La crise a aussi exercé une forte pression sur la classe dirigeante pakistanaise, dont les divisions se sont étalées au grand jour lors du renversement du Premier ministre Imran Khan en 2022.

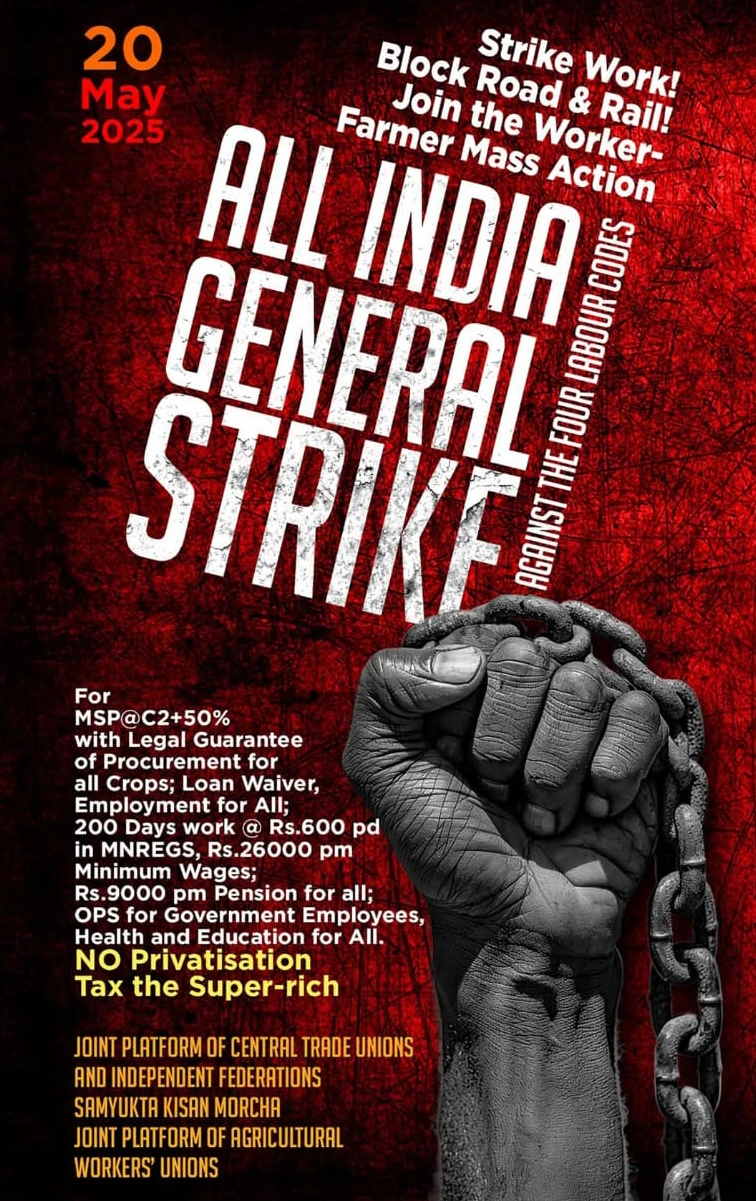

En Inde, plus d’une décennie après que Modi soit arrivé au pouvoir, les inégalités sont plus criantes que jamais. 1 % de la population possède plus de 40 % des richesses du pays, tandis que 129 millions d’Indiens vivent dans une situation d’extrême pauvreté. En 2016 et en 2020, deux grèves générales d’une journée ont mobilisé plusieurs dizaines de millions de travailleurs. En 2021, un gigantesque mouvement des paysans a contraint le gouvernement a retirer une réforme de l’agriculture, qui devait placer ce secteur encore plus fermement sous le contrôle des grandes firmes de l’agro-alimentaire.

Les classes dirigeantes des deux pays ont donc systématiquement attisé le nationalisme contre leur voisin pour distraire l’attention des masses. En Inde, Modi a mobilisé le nationalisme hindou et mené une campagne de persécution des minorités nationales et religieuses – en particulier les musulmans – pour tenter de diviser la classe ouvrière. En août 2019, le gouvernement indien a unilatéralement révoqué l’autonomie constitutionnelle du Cachemire, fait emprisonner plusieurs dirigeants politiques cachemiris et a réprimé dans le sang les manifestations de protestation.

En 2019, à peine quelques semaines avant les élections générales en Inde, Modi avait ordonné une vague de bombardements contre le Pakistan. Un attentat avait alors (déjà) servi de prétexte à ces frappes. Le Pakistan avait abattu un avion indien et les choses en étaient ensuite restées là.

Toutes ces manœuvres ont été vaines. L’an dernier, les élections législatives générales ont été une véritable humiliation pour Modi, qui voit avec inquiétude s’approcher les élections prévues en octobre dans l’Etat de Bihar. Pour ne rien arranger pour Modi, une nouvelle grève générale était prévue pour le 20 mai.

Toutes ces manœuvres ont été vaines. L’an dernier, les élections législatives générales ont été une véritable humiliation pour Modi, qui voit avec inquiétude s’approcher les élections prévues en octobre dans l’Etat de Bihar. Pour ne rien arranger pour Modi, une nouvelle grève générale était prévue pour le 20 mai.

Les révolutions qui ont renversé les régimes de Gotabaya Rajapaksa au Sri Lanka en 2022 et de Sheikh Hasina au Bangladesh cet été ont aussi été de sérieux avertissements adressés aux capitalistes indiens et pakistanais : eux aussi peuvent être chassés du pouvoir par les masses si celles-ci venaient à se soulever.

A l’annonce de l’attentat de Pahalgam, Modi a immédiatement accusé le Pakistan d’en être responsable. Le gouvernement indien a ensuite annoncé qu’il suspendait le Traité sur les eaux de l’Indus, qui régit la répartition de l’eau du grand fleuve entre les deux pays. Puis, quelques jours après, l’aviation indienne est passée à l’action.

Le rôle des impérialistes

Face à cette escalade guerrière, l’ONU s’est contentée d’appeler les deux parties à faire preuve d’une « retenue maximale »… La passivité de cette institution n’est pas surprenante. Elle est dominée par les grandes puissances impérialistes et leur sert à défendre leurs intérêts communs. Or, la crise économique mondiale les pousse les unes contre les autres.

C’est particulièrement vrai en Asie du Sud. Durant la dernière décennie, l’impérialisme américain a renforcé ses liens stratégiques avec l’Inde, pour en faire un élément de sa lutte contre la Chine. Mais l’Inde a aussi des liens privilégiés avec la Russie, qui est un de ses principaux fournisseurs d’armes. Après l’éclatement de la guerre en Ukraine, New Delhi a refusé de s’associer aux sanctions imposées par les Etats-Unis et l’Union Européenne contre la Russie.

De son côté, le Pakistan a longtemps été un fidèle allié de l’impérialisme américain dans la région, mais cette « relation privilégiée » s’est affaiblie, particulièrement après le retrait américain d’Afghanistan en 2021. La Chine s’est par contre lourdement implantée au Pakistan. Le « Corridor Economique Chine-Pakistan » est ainsi un des principaux points d’accès à l’Océan Indien de la « Ceinture économique de la route de la soie », qui sert à l’impérialisme chinois à renforcer ses voies d’approvisionnement et d’exportations. Le Pakistan est aussi le pays du monde le plus endetté vis-à-vis de la Chine.

Les relations entre Pékin et New Delhi sont aussi contradictoires. La Chine occupe depuis 1962 des portions du Cachemire revendiquées par l’Inde. En 2020 et 2021, les soldats des deux pays se sont affrontés dans la zone frontière. L’annonce récente de la construction d’un gigantesque barrage au Tibet, qui pourrait réduire le débit du Brahmapoutre en Inde orientale a encore accru les tensions entre la Chine et l’Inde. Mais les relations économiques entre les deux pays se sont aussi renforcées ces dernières années, ce qui les a rendus d’autant plus dépendants l’un de l’autre. L’année dernière, un accord a même été signé par l’Inde et la Chine pour mettre fin à leurs affrontements frontaliers.

Paix entre les peuples, guerre contre la bourgeoisie !

Il est difficile de dire sur quoi va déboucher l’actuelle escalade belliciste, tant sont complexes et contradictoires les intérêts des puissances impérialistes et des capitalistes indiens et pakistanais. Mais le risque de guerre est bien réel.

Dans ce contexte, la responsabilité du mouvement ouvrier est énorme. Cela ne rend que plus lamentable l’attitude des deux principaux partis « communistes » indiens : le Parti communiste d’Inde et le Parti communiste d’Inde (marxiste). Tous deux ont en effet apporté leur appui aux frappes aériennes ordonnées par le gouvernement Modi. Le premier a publié un communiqué qui affirmait que « l’Inde n’avait pas d’autre choix que de répondre fermement » et félicitait Modi pour son « approche mesurée et non-escalatoire ». Quand au deuxième, supposé être plus à gauche, il a appelé Modi à exercer davantage de « pression » contre le Pakistan. Au lieu de dénoncer les manœuvres bellicistes de leur propre bourgeoisie, qui fait planer le spectre de la guerre sur tout le sous-continent indien, ces soi-disant « communistes » l’encouragent à se montrer encore plus belliciste !

Dans ce contexte, la responsabilité du mouvement ouvrier est énorme. Cela ne rend que plus lamentable l’attitude des deux principaux partis « communistes » indiens : le Parti communiste d’Inde et le Parti communiste d’Inde (marxiste). Tous deux ont en effet apporté leur appui aux frappes aériennes ordonnées par le gouvernement Modi. Le premier a publié un communiqué qui affirmait que « l’Inde n’avait pas d’autre choix que de répondre fermement » et félicitait Modi pour son « approche mesurée et non-escalatoire ». Quand au deuxième, supposé être plus à gauche, il a appelé Modi à exercer davantage de « pression » contre le Pakistan. Au lieu de dénoncer les manœuvres bellicistes de leur propre bourgeoisie, qui fait planer le spectre de la guerre sur tout le sous-continent indien, ces soi-disant « communistes » l’encouragent à se montrer encore plus belliciste !

Nos camarades indiens et pakistanais ont, au contraire, défendu une position révolutionnaire de classe. L’Inqalabi Communist Party (la section pakistanaise de l’ICR) a publié un communiqué, qui affirme que « la soif de profits, de pouvoir et de pillage des dirigeants d’Inde et du Pakistan, de la classe capitaliste et des sommets de l’Etat a placé les deux milliards d’habitants du sous-continent au bord de la destruction nucléaire ». Quant au communiqué de nos camarades des Revolutionary Communists of India (la section indienne de l’ICR), il souligne que les classes dirigeantes des deux pays « veulent que nous haïssions nos voisins pour mieux nous détrousser ».

RCP's statement on Pak-India war#IndiaPakistanWar pic.twitter.com/7piiOnZqIf

— Inqalabi Communist Party (@rcipakistan) May 7, 2025

Nous laissons la conclusion à notre camarade Adam Pal, du Inqalabi Communist Party :

« Seule une révolution socialiste à travers tout le sous-continent peut offrir une issue à la classe ouvrière, mettre fin pour toujours aux frontières artificielles qui séparent l’Inde et le Pakistan et effacer la partition criminelle. Seule une fédération socialiste d’Asie du Sud peut mettre fin aux guerres, à la pauvreté, au chômage et à la misère, ainsi qu’à l’oppression du Cachemire. »