La Révolution chinoise de 1949 fut l’un des plus grands événements de l’histoire. Au terme d’une lutte héroïque de plusieurs dizaines d’années, elle a libéré la Chine du carcan impérialiste. Les marxistes défendent cette révolution, fruit de la formidable détermination des masses chinoises et de leur esprit de sacrifice.

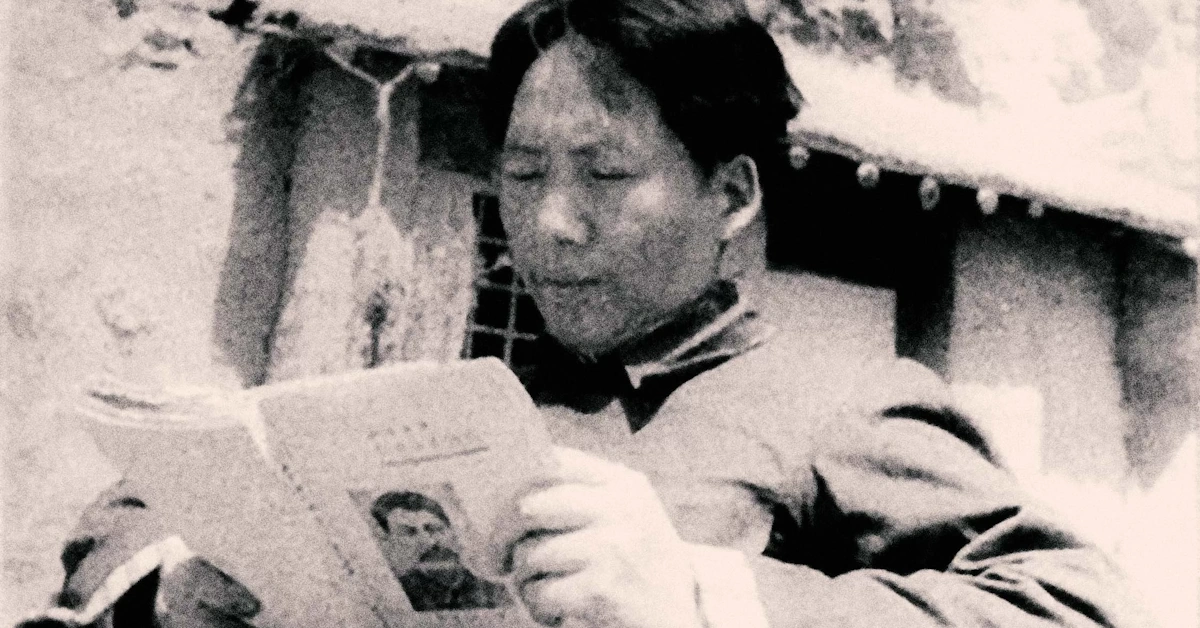

Mao Zedong était à la tête de ce mouvement. Il passe pour avoir lutté, dans les dernières années de sa vie, contre les éléments pro-capitalistes du Parti Communiste Chinois (PCC) – ces bureaucrates qui, après sa mort (1976), ont progressivement restauré le capitalisme. On comprend donc pourquoi de nombreux révolutionnaires, en Chine et ailleurs, se sont tournés vers les idées du chef de la Révolution de 1949 et y ont cherché un instrument dans la lutte pour une nouvelle révolution.

Cette recherche d’un fondement théorique au programme du communisme est quelque chose de positif qui mérite d’être soutenu par tous les marxistes. En effet, le marxisme a toujours été, en premier lieu, une théorie scientifique qui regarde la réalité en face et appelle les choses par leur nom. Sans cette recherche inflexible de la vérité, il ne sera pas possible de renverser le capitalisme une fois pour toutes.

De la contradiction, publié en 1937, est le livre le plus fréquemment invoqué par les maoïstes comme une contribution majeure de Mao à la théorie marxiste. Cependant, le fait est qu’en dépit de son rôle dirigeant dans la révolution chinoise, Mao n’était pas un théoricien. En analysant objectivement les défauts de De la contradiction, nous voulons défendre les idées authentiques de la philosophie marxiste, mais aussi tirer les principales leçons de la période historique en question.

Qu’est-ce que contradiction veut dire ?

Puisque le texte de Mao se concentre sur la question de la contradiction, il faut commencer par expliquer ce qu’elle signifie dans la philosophie marxiste, qui est connue sous le nom de matérialisme dialectique.

Dans la vie quotidienne, le changement est habituellement considéré comme une caractéristique externe et accidentelle de la chose qui change. Par exemple, on comprendra la crise qui affecte une société comme le simple résultat de la mauvaise politique de ses dirigeants, ou d’une intervention étrangère, et non comme le résultat des contradictions internes à cette société.

A l’inverse, la philosophie dialectique affirme que toute chose est constamment en mouvement sous l’effet des contradictions internes qui lui sont inhérentes. Ces contradictions mettent en relation des termes contraires et qui se présupposent les uns les autres.

Par ses développements sur la dialectique et sur le caractère fondamental de la contradiction, Hegel a exercé une influence considérable sur Marx et Engels. A propos de la relation entre des termes contraires et opposés, Hegel expliquait :

« Biens et dettes ne sont pas deux espèces de biens particulières, subsistant pour elles-mêmes. […] Positif et négatif sont donc essentiellement conditionnés l’un par l’autre, et ne sont donc que dans leur relation l’un à l’autre. Le pôle nord dans l’aimant ne peut être sans le pôle sud, et le pôle sud sans le pôle nord. […] Dans l’opposition, le différent, d’une façon générale, n’a pas seulement en face de lui un autre, mais son autre. » [1]

Les pôles d’une contradiction sont inséparables et se déterminent en fait l’un l’autre. De ce point de vue, les pôles contraires sont aussi antagonistes : tout comme un débiteur n’existe que s’il existe un créancier, les actions d’un pôle sont immédiatement antagonistes à celles de l’autre pôle.

Marx soulignait que la contradiction opposant la classe ouvrière à la bourgeoisie constitue précisément une contradiction fondamentale de la société capitaliste :

« Le prolétariat et la richesse sont des contraires. Comme tels ils constituent une totalité. Ils sont tous deux des formations du monde de la propriété privée. […] La propriété privée en tant que propriété privée, en tant que richesse, est forcée de perpétuer sa propre existence ; et, par là même, celle de son contraire, le prolétariat. » [2]

En d’autres termes, les ouvriers et les capitalistes, précisément en tant qu’ouvriers et capitalistes, ne peuvent exister les uns sans les autres. Cela signifie que leur antagonisme mutuel est permanent ; il est inhérent au mode de production capitaliste.

Ce processus ne connaît pas d’arrêt. L’existence est mouvement, et le mouvement de la société capitaliste est, en dernière analyse, le mouvement de la lutte des classes. Mais cette lutte des contraires ne tourne pas en rond, elle conduit à sa propre transformation, ou « négation ». Comme l’écrivait Marx :

« Inversement, le prolétariat est forcé, en tant que prolétariat, de s’abolir lui-même et du coup d’abolir son contraire dont il dépend, qui fait de lui le prolétariat : la propriété privée. » [3]

Cela ne signifie pas que la lutte entre ouvriers et bourgeois soit la seule contradiction qui traverse la société capitaliste. Cela veut simplement dire que cette contradiction est permanente et fondamentale, et qu’elle détermine en dernière instance toutes les autres contradictions.

La contradiction principale

Comment Mao aborde-t-il la question ? D’abord, il rappelle le principe de base de la dialectique, à savoir que la contradiction existe universellement et dans tous les processus.

Il explique ensuite que chaque chose particulière, ou chaque processus, contient sa propre et particulière contradiction, son « essence », qui la distingue des autres choses. Et chacune de ces contradictions différentes doit se résoudre selon différentes méthodes :

« Ainsi, la contradiction entre le prolétariat et la bourgeoisie se résout par la révolution socialiste ; la contradiction entre les masses populaires et le régime féodal, par la révolution démocratique […] », etc. [4]

En tout phénomène « important » ou « complexe », comme une formation sociale (celle de la Chine, par exemple), entrent en jeu de nombreux processus et de nombreuses contradictions. Et c’est là que nous en arrivons à la partie clé de De la contradiction, dans laquelle Mao soutient ceci :

« Dans un processus de développement complexe d’une chose ou d’un phénomène, il existe toute une série de contradictions ; l’une d’elles est nécessairement la contradiction principale. » [5]

« Principale » traduit ici le chinois 主要 qui pourrait aussi être rendu par « primaire » ou « le plus important ».

Mao affirme ainsi :

« Quand l’impérialisme lance une guerre d’agression contre un tel pays [semi-colonial], la contradiction entre l’impérialisme et le pays considéré devient alors la contradiction principale et toutes les contradictions entre les diverses classes à l’intérieur du pays […] passent temporairement au second plan et à une position subordonnée. Tel est le cas en Chine dans la Guerre de l’Opium de 1840, la Guerre sino-japonaise de 1894, la Guerre des Yihetuan [Boxers] en 1900 et l’actuelle guerre sino-japonaise. » [6]

Au moment où Mao rédige son texte, le Japon envahit la Chine, ce qui lui permet de conclure que « les diverses classes de ce pays [la Chine], à l’exception d’un petit nombre de traîtres à la nation, peuvent s’unir temporairement dans une guerre nationale contre l’impérialisme. » [7]

Selon Mao, quand la contradiction principale oppose l’impérialisme à l’ensemble du peuple, la nation peut authentiquement s’unir comme si aucun antagonisme n’existait entre les classes. La lutte des classes, devenue hors de propos, est simplement suspendue.

L’erreur fondamentale de Mao réside dans le fait que la contradiction de classe n’est pas une contradiction « principale » à côté d’autres, qui seraient sans rapport avec elle et moins importantes. La contradiction de classe ne peut pas, non plus, devenir une contradiction « secondaire ». Dans la société capitaliste, elle est la contradiction fondamentale et permanente. De même qu’un aimant ne peut exister sans ses pôles, la société capitaliste ne peut mettre en suspens la contradiction de classe qui constitue son essence.

La contradiction de classe pénètre les autres contradictions et, dans une large mesure, les engendre. Les guerres impérialistes, par exemple, ne sont pas menées pour des raisons exclusivement « nationales » que l’on pourrait dissocier des contradictions de classe. Elles sont, dans une large mesure, l’expression de la contradiction de classe fondamentale de la société capitaliste. Pour un marxiste, il est évident que les guerres impérialistes sont menées pour défendre les intérêts d’une classe dirigeante donnée – afin de trouver une issue à la crise économique et politique intérieure, de conquérir de nouveaux marchés et de nouvelles sources de profits permettant de diminuer ou de retarder l’effet de cette crise, ou encore de détourner l’attention de la classe ouvrière nationale au moyen d’une diversion.

Il est vrai que l’oppression impérialiste a souvent pour effet de masquer la ligne de fracture entre les classes – les masses ayant alors tendance, pour se défende, à soutenir leur propre bourgeoisie. La bourgeoisie, de son côté, utilise fréquemment le sentiment d’unité nationale pour consolider sa position de classe dirigeante. Dans une telle situation, la tâche des communistes n’est pas de faciliter la dissimulation des contradictions de classe, mais au contraire de les dévoiler.

La Chine ne fait pas exception. Le Kuomintang (KMT), dirigé par Tchang Kaï-chek, était un parti bourgeois fondé précisément pour conquérir l’indépendance de la Chine sur la base du capitalisme. Cependant, comme l’histoire l’a montré, le KMT fut incapable de mener à bien cette tâche. Dans les années 1920, quand la révolution anti-impérialiste a pris son essor, le KMT a fini par se ranger du côté de l’impérialisme – contre la classe ouvrière chinoise.

La guerre contre le Japon

La guerre de la Chine contre l’impérialisme japonais était assurément une guerre de libération nationale. La lutte contre l’impérialisme était la question déterminante de la Révolution chinoise.

Dans de telles conditions, il est absolument juste, pour un parti communiste, d’avancer des mots d’ordre contre l’oppression nationale et d’organiser une guerre de libération, ce qui implique inévitablement de lutter aux côtés des nationalistes bourgeois contre l’ennemi commun, au moins de façon temporaire.

Toutefois, partant de ces prémisses incontestables, Mao s’est servi de sa « théorie » de la contradiction principale pour proclamer que, dans la lutte contre le Japon, le Parti Communiste devait se soumettre à la direction du parti bourgeois – le KMT – au lieu de maintenir son indépendance de classe.

Le PCC est allé jusqu’à s’engager publiquement dans ce sens :

« [Le PCC] abolit l’actuel gouvernement soviétique [dans les territoires contrôlés par le PCC] et pratique la démocratie basée sur les droits du peuple afin d’unifier le pouvoir politique national, [...] abolit la désignation de l’Armée rouge, la réorganise en Armée révolutionnaire nationale [contrôlée par le KMT], la place sous le contrôle de la Commission des affaires militaires du gouvernement national, et attend les ordres... » [8]

En substance, Mao plaidait pour que le PCC, au nom du « second front uni », procède à sa propre liquidation politique et organisationnelle, comme il l’avait fait durant la révolution de 1925-1927.

La politique de collaboration de classe de Mao découlait d’une erreur théorique fondamentale. Pour les communistes, il est évident que l’oppression nationale procède de raisons propres au capitalisme, et non de raisons spécifiquement nationales. Il est aussi évident que cette oppression ne pèse pas de manière égale sur toutes les classes de la nation opprimée. Quant aux contradictions de classe au sein de cette nation, il est tout aussi évident qu’elles ne disparaissent pas avec l’arrivée de l’envahisseur impérialiste.

Comme Lénine l’expliquait en 1920, lors du Second Congrès de l’Internationale Communiste (« Comintern ») :

« Une certaine connivence s’est établie entre la bourgeoisie des pays exploiteurs et celle des colonies, de sorte que très souvent, et peut-être même dans la plupart des cas, la bourgeoisie des pays opprimés, bien qu’elle soutienne également les mouvements nationaux, lutte néanmoins contre tous les mouvements révolutionnaires et toutes les classes révolutionnaires, en accord jusqu’à un certain point avec la bourgeoisie impérialiste, c’est-à-dire en association avec elle. »

Voilà qui caractérise parfaitement l’attitude de la classe dominante chinoise durant les quelque quatre-vingts années qui ont précédé l’invasion du Japon. A partir du moment où l’impérialisme, à l’origine principalement britannique, s’est mis à humilier, opprimer et exploiter la Chine, la classe dominante chinoise a de façon générale privilégié une collaboration lucrative avec les impérialistes, plutôt que de s’unir avec le reste du peuple chinois pour s’y opposer.

Si les idées de Mao avaient été correctes, on se serait attendu à ce que le gouvernement nationaliste de l’époque, celui du KMT, concentre ses efforts dans la lutte contre le Japon, et s’assure à cet effet le soutien de l’armée communiste. Mais le dictateur bourgeois de la Chine, Tchang Kaï-chek, avait pour politique : « d’abord la pacification interne, ensuite la résistance extérieure » [9] – c’est-à-dire la trahison de la lutte contre l’impérialisme japonais afin de poursuivre la plus violente des guerres civiles contre le PCC.

La preuve en est donnée par les événements qui suivirent 1937 et le « second front uni » entre le PCC et le KMT. En dépit de ses assurances verbales, Tchang Kaï-chek n’a jamais eu l’intention de collaborer avec le PCC contre le Japon.

Après s’être prétendument alliées avec le PCC pour lutter contre le Japon, les troupes de Tchang combattirent très peu et, au lieu de cela, elles abandonnèrent régulièrement des provinces entières aux Japonais. À la mi-1939, Tchang avait engagé ses meilleures troupes – plus de 500 000 hommes – pour bloquer le PCC, et non pour combattre les Japonais, en spéculant sur le fait que les Etats-Unis gagneraient à leur place la guerre contre le Japon.

C’est ce qui a conduit à des pertes importantes et à des retraites précipitées durant la première année de l’invasion à grande échelle. En 1938, les villes de Pékin, Shanghaï, Wuhan, et Nankin furent perdues de la plus humiliante des manières. La capitale dut être déplacée à plusieurs reprises, pour s’établir enfin à Chongqing, dans la lointaine province du Sichuan.

Afin de protéger cette capitale de la dernière chance, le KMT ne trouva pas de meilleure stratégie que de détruire les digues du fleuve Jaune pour inonder le pays. Cela eut pour effet d’anéantir les infrastructures dont les Japonais auraient eu besoin pour progresser dans le Sichuan et d’autres provinces de l’intérieur. Mais l’ampleur des dégâts fut telle que plus de 89 000 civils se noyèrent sur le champ. Au total, environ 500 000 personnes périrent de la famine et de la peste qui en résultèrent.

Ces horribles événements résument parfaitement le « patriotisme » de la classe dominante chinoise : même lorsqu’elle a combattu l’impérialisme, elle l’a fait de manière à infliger plus de dégâts à son propre peuple qu’à l’ennemi.

Le PCC comprit ce que cela signifiait. Il avait à juste titre commencé à recruter dans la plaine inondée du fleuve Jaune, et y avait établi une base de l’Armée rouge. Il reconnaissait donc bien que la contradiction de classe n’était pas « temporairement reléguée » par la « contradiction principale » de l’invasion impérialiste, mais qu’elle en était au contraire exacerbée, puisque la classe dirigeante s’avérait trahir la cause nationale. Malgré l’accord formel entre le PCC et Tchang Kaï-chek, il n’y eut aucune unification des classes pour lutter contre l’ennemi commun japonais.

Le caractère spécifique de la contradiction

Dans De la contradiction, Mao use d’un autre argument : les marxistes ne doivent pas être « dogmatiques », ne doivent pas cacher des situations politiques fluctuantes sous des généralisations abstraites. Il explique que « nos dogmatiques […] ne comprennent pas que c’est seulement après avoir étudié ce qu’il y a de spécifique dans la contradiction et pris connaissance de l’essence spécifique des choses particulières qu’on peut atteindre à la pleine connaissance […]. Nos dogmatiques sont des paresseux ; ils se refusent à tout effort dans l’étude des choses concrètes. » [10]

Il y a quelque chose de profondément ironique dans l’insistance de Mao sur « l’effort dans l’étude des choses concrètes », car pour sa part il se cantonne exclusivement aux affirmations générales et à une pensée mécanique. L’argument philosophique dont use Mao à propos de l’étude des choses dans leur spécificité est simplement un lieu commun : les choses changent, et il faut en tenir compte dans l’analyse des situations différentes. A un tel niveau de généralité, tout le monde ne peut qu’être d’accord, mais personne n’apprend rien.

Chaque contradiction est différente, soit ; mais pour Mao, elle est aussi auto-suffisante : cette contradiction-ci a sa propre solution, laquelle diffère de la solution de cette contradiction-là. Il suffit donc d’étudier chaque contradiction spécifique, à tour de rôle, pour trouver la solution propre et autonome de chacune d’elles. C’est comme si on présentait au laboratoire différents échantillons de sang pour déterminer qui est atteint de quelle infection.

En réalité, là où Mao veut en venir, c’est que la révolution chinoise est différente de la révolution russe ; que la révolution d’un pays colonisé n’est pas une révolution socialiste, mais une révolution nationale ; qu’elle implique donc sa solution propre et spécifique, qui consiste à s’allier avec son ennemi mortel : Tchang Kaï-chek. Par conséquent, ceux qui ne sont pas d’accord et qui considèrent cette alliance comme une trahison de la révolution sont des dogmatiques, incapables de voir le caractère spécifique de la situation.

Lorsque Mao insiste sur l’importance cruciale de la spécificité, il cherche donc essentiellement à fournir une justification théorique au compromis avec la classe dominante.

Pour le matérialisme dialectique, il y a plus dans le tout que la somme de ses parties. Les lois qui émergent au niveau général – comme les lois de la lutte des classes ou de l’économie capitaliste – déterminent en dernière instance les intérêts et le comportement des classes et des partis qui s’affrontent.

Dès 1848, Marx expliquait que le capitalisme était destiné à devenir un système économique mondial. Ce système mondial, Lénine le définit comme l’impérialisme. Il résulte du fait que, dans le cadre du capitalisme, la production excède désormais le marché national. Cela signifie que l’économie devient essentiellement une économie mondiale, dans laquelle les différents pays se subordonnent les uns aux autres et jouent des rôles déterminés.

En conséquence, des « contradictions » distinctes telles que « la contradiction entre les masses et le système féodal » et celle « entre les colonies et l’impérialisme » sont appelées à s’intégrer inextricablement au système mondial du capitalisme. C’est à cela qu’on doit la création du Comintern et le succès de son expansion en Asie, en particulier en Chine, au début des années 1920. La Révolution chinoise ne fut pas un processus complètement isolé, avec ses propres contradictions, son propre calendrier et ses propres solutions. Elle s’inscrivait dans un processus international.

L’exploitation semi-coloniale de la Chine par plusieurs puissances étrangères, depuis les années 1840, avait détruit l’économie du pays, créé une armée de paysans sans terre et de pauvres, donné naissance à une classe ouvrière. Dans le même temps, l’impérialisme soutenait l’ancien régime chancelant, dont il avait fait son client. La bourgeoisie chinoise émergente était donc dépendante de l’impérialisme occidental et liée au marché mondial, tandis que la classe ouvrière chinoise se tournait vers le mouvement communiste international. C’est ce qui explique la croissance rapide du PCC dans les années 1920.

Certes, la Révolution chinoise avait des spécificités qu’il convenait d’« étudier avec minutie ». Aucun parti communiste ne peut espérer diriger une révolution en ne s’appuyant que sur des généralités au sujet du capitalisme et de la classe ouvrière. Le parti doit participer à chaque étape du processus en avançant des mots d’ordre clairs, précis, correspondant aux conditions concrètes et au degré de conscience des masses. La vérité est toujours concrète, comme le soulignait Hegel.

Mais comprendre concrètement la Révolution chinoise, c’est la comprendre dans son contexte international propre, et non dans sa pure « spécificité ». L’époque de la Révolution chinoise était, en dernière instance, l’époque de la révolution mondiale. Chaque pays dépendait de l’économie mondiale pour son existence. La lutte révolutionnaire dans chaque pays ne pouvait donc être comprise que comme un élément de la lutte mondiale contre ce système. Le PCC n’aurait jamais existé sans le Comintern.

Ce n’est pas là une affirmation théorique abstraite et pédante. Elle a été démontrée par le tour que prirent les événements révolutionnaires eux-mêmes.

La Révolution chinoise

Mao ayant déclaré que, sous l’effet de l’invasion étrangère, l’antagonisme de classe cesse momentanément d’être la contradiction principale, on pourrait s’attendre à ce que cette contradiction revienne au premier plan quand se termine l’invasion. De fait, Mao explique dans le même ouvrage :

« Néanmoins, dans d’autres circonstances, les contradictions se déplacent. Lorsque l’impérialisme n’a pas recours à la guerre comme moyen d’oppression, mais utilise dans les domaines politique, économique et culturel des formes d’oppression plus modérées, la classe dominante du pays semi-colonial capitule devant l’impérialisme ; il se forme alors entre eux une alliance pour opprimer ensemble les masses populaires. A ce moment, les masses populaires recourent le plus souvent à la guerre civile pour lutter contre l’alliance des impérialistes et de la classe féodale ; quant à l’impérialisme, au lieu d’avoir recours à une action directe, il use souvent de moyens détournés en aidant les réactionnaires du pays semi-colonial à opprimer le peuple. D’où l’acuité particulière des contradictions internes. » [11]

La situation esquissée ici décrit parfaitement la situation de la Chine après 1945. L’impérialisme américain était désormais l’exploiteur de la Chine, mais d’une façon bien plus modérée que celle du Japon. Le KMT et Tchang Kaï-chek travaillaient alors main dans la main avec les Etats-Unis, dont ils recevaient une aide financière et militaire énorme, destinée à la reprise de la guerre contre le PCC. Par conséquent, sur la base de ses affirmations dans De la contradiction, Mao aurait certainement dû tirer les conclusions de « l’acuité particulière des contradictions internes ».

Et pourtant, Mao a poursuivi sa trêve avec le KMT même après la fin de la guerre contre le Japon – tout en développant sa perspective d’une « Nouvelle démocratie ».

Selon cette perspective, la Révolution chinoise ne serait pas une révolution socialiste. Elle établirait plutôt une « nouvelle société démocratique », ce qui signifiait en substance le maintien du capitalisme, avec toutefois la nationalisation de la propriété du « capital bureaucratique » et des « réactionnaires » qui avaient collaboré avec le Japon. Il devait donc y avoir une alliance de toutes les classes, y compris la classe capitaliste, contre une fraction spécifique de celle-ci.

Il n’y avait aucune raison de penser qu’une alliance durable avec le KMT serait possible, pas plus qu’avec un quelconque secteur du capitalisme chinois. Néanmoins, sous la bannière de la « Nouvelle démocratie », Mao proposa des accords au sommet permettant aux principaux dirigeants du KMT de rester au pouvoir, dans le cadre d’une coalition avec le PCC. Cela trahissait un profond manque de confiance dans la classe ouvrière et dans sa capacité d’agir en toute indépendance.

Toutefois, Tchang Kaï-chek rejeta systématiquement de tels accords. C’était inévitable : Tchang était précisément au pouvoir au nom de la bourgeoisie afin d’écraser la révolution et le PCC, et il avait passé les deux décennies précédentes à essayer de les liquider. C’est pourtant avec ces mêmes forces que Mao essayait maintenant de nouer une alliance. Cette politique fut intégralement contredite par la rupture de la trêve, en 1947, à l’initiative du KMT, et par la guerre civile qui s’ensuivit – laquelle s’acheva par la victoire du PCC en 1949.

Lorsque le PCC prit le pouvoir, la plupart des capitalistes s’enfuirent en compagnie de Tchang Kaï-chek pour gagner Taïwan, où s’établit une dictature capitaliste soutenue par les Etats-Unis. Ceux qui restèrent en Chine refusèrent de collaborer avec le PCC, malgré toutes les propositions d’alliance qui leur furent faites. Dans l’esprit des capitalistes, il était bien communiste ce parti qui avait combattu le gouvernement depuis des décennies, ce parti qui avait été membre du Comintern, fondé pour renverser le capitalisme mondial. Jamais ils n’auraient pu lui faire confiance.

Le KMT capitaliste, de son côté, était également lié à l’impérialisme américain, lequel était opposé de manière implacable au communisme. En juin 1950, la Guerre de Corée éclata, dans laquelle se lancèrent la Chine, l’URSS et les Etats-Unis, engagés dans un conflit extrêmement violent pour décider si la Corée demeurerait – ou non – capitaliste et dans la sphère d’influence américaine.

S’inscrivant dans une logique objective et mondiale, ces événements forcèrent le nouveau régime du PCC à abandonner le programme de la « Nouvelle démocratie ». Les capitalistes chinois embrassèrent la cause des Etats-Unis et des réactionnaires en Corée, espérant que leur victoire infligerait un coup sévère au nouveau régime instauré par le PCC. Engagé dans le soutien à la Corée du Nord en guerre, le PCC pouvait moins que jamais tolérer un sabotage économique à l’intérieur de ses frontières.

Nationalisant la majeure partie de l’économie, le PCC donna un coup de barre à gauche en réponse à la désertion des capitalistes ou à leurs manœuvres contre le nouveau régime. On voit ainsi clairement comment les « contradictions nationales » avec les impérialistes étaient liées aux contradictions de classe de la société, et comment elles furent résolues non sur une base purement nationale, mais par les méthodes de la lutte des classes.

L’expropriation des capitalistes était bien évidemment une décision correcte, mais elle infligeait un démenti à la méthode théorique prônée dans l’ouvrage de Mao. Le cours de la révolution a contredit l’idée que la classe dominante aurait pu avoir intérêt à s’unir à d’autres classes pour combattre l’impérialisme. On trouve dans De la contradiction la thèse selon laquelle il est à la fois possible et juste de promouvoir la collaboration des classes dans les pays colonisés ; cette thèse reflète en fait la position générale adoptée par le stalinisme dans le monde entier.

Si Mao et le PCC avaient procédé à une évaluation honnête et approfondie du cours de la révolution, ils auraient pu corriger les erreurs importantes contenues dans De la contradiction et procurer aux communistes de Chine et d’ailleurs les outils nécessaires au progrès de la révolution socialiste mondiale.

Au lieu de cela, la méthode erronée promue par Mao en 1937 n’a pas seulement été défendue, mais même renforcée, ce qui eut des conséquences désastreuses partout où elle fut appliquée, comme en Indonésie et en Iran.

Lorsqu’on lit De la contradiction aujourd’hui, la question à poser n’est pas : « est-ce que Mao a réussi à renverser le capitalisme ? », mais bien : « est-il possible de renverser le capitalisme sur cette base ? » L’expérience des soixante-dix dernières années a prouvé que non.

Une perspective bureaucratique

Dans De la contradiction, l’argumentation de Mao sur les contradictions spécifiques – et les solutions spécifiques qu’elles appellent – constitue une déviation unilatérale et mécaniste par rapport au matérialisme dialectique. Cette déviation consiste à insister sur le fait que, à chaque pays, ou à chaque étape dans un pays donné, reviennent ses propres contradictions, requérant leurs propres solutions, et que la lutte des classes peut être mise de côté par les communistes. Cette déviation a pour effet de légitimer l’opportunisme à courte vue ainsi que tous les zigzags programmatiques.

De la contradiction développe une conception subjective et arbitraire de l’histoire. En surface, Mao fait mine de défendre le matérialisme dialectique ; en réalité, il ne fait rien de tel et se contente de juxtaposer les différentes phases historiques sans expliquer en rien la logique qui les sous-tend, avec sa nécessité et ses contradictions :

« Dans la période du premier front uni, le KMT mit en œuvre les Trois Grands Principes de Sun Yat-sen : alliance avec la Russie, coopération avec le Parti Communiste et aide aux paysans et ouvriers. Il était alors un parti révolutionnaire et vigoureux, constituant une alliance des différentes classes en vue d’une révolution démocratique. Après 1927, toutefois, le KMT s’est transformé en son contraire et il est devenu un bloc réactionnaire des propriétaires terriens et de la grande bourgeoisie. A la suite de l’incident de Xian, en décembre 1936, il amorça un nouveau tournant visant à mettre fin à la guerre civile et coopérer avec le Parti Communiste pour mener une opposition conjointe contre l’impérialisme japonais. Telles ont été les caractéristiques spécifiques du KMT à ces trois étapes. Bien sûr, ces caractéristiques résultaient de différentes causes. »

Ce sont ces « différentes causes » qui constituent la question clé, mais Mao laisse au lecteur le soin de les découvrir. Qu’un parti de masse se transforme, en l’espace d’un ou deux ans, d’un parti « révolutionnaire et vigoureux » en un « bloc réactionnaire des propriétaires terriens et de la grande bourgeoisie », cela devrait être un fait d’une signification historique considérable, et non pas le résultat de la fantaisie d’un seul dirigeant. Pourtant, tout ce que dit Mao à ce propos est que le KMT a changé. D’abord il était bon, ensuite il est devenu mauvais. Nous nous sommes alliés avec lui, ensuite il est devenu notre ennemi ; et cela est arrivé pour des raisons sur lesquelles Mao ne s’attarde pas.

La vérité est que Mao ne souhaitait pas lier son sort à une quelconque perspective théorique à propos de la Révolution chinoise. Ce qu’il voulait, c’était vendre aux membres du Parti une « dialectique » aussi vague qu’ondoyante, de façon à se laisser les mains libres pour changer de position à sa guise, en fonction des circonstances.

C’est caractéristique du régime bureaucratique qui affectait le PCC bien avant 1949, et qui se renforça considérablement après sa victoire.

Il faut souligner qu’au moment où Mao écrivait De la contradiction (1937), le PCC ne possédait plus aucune base dans les villes. En 1921, le parti avait été fondé comme une organisation de la classe ouvrière urbaine. Mais à partir de 1928, il a été isolé et relégué dans de lointaines communautés rurales. Ce n’était pas le résultat d’un plan ou d’une théorie, mais la conséquence de la défaite chaotique de la révolution de 1925-1927.

Comme Trotsky l’avait prévu, le PCC fut trahi par Tchang Kaï-chek, c’est-à-dire par le chef sur lequel Staline avait exigé que le parti fonde ses espoirs pour diriger la révolution. A partir de 1926-1927, Tchang mena une contre-révolution impitoyable contre le PCC et la classe ouvrière ; il massacra des dizaines de milliers de travailleurs et de communistes.

Cette défaite et la façon qu’eut le parti d’y réagir – sur ordre de Staline – furent désastreuses. En conséquence, les membres du PCC qui y survécurent furent contraints de fuir dans des régions rurales reculées.

Le régime du parti dut s’adapter à ces conditions. Le parti devint essentiellement une armée de guérilla paysanne, c’est-à-dire tout autre chose qu’un parti bolchevique, prolétarien, organisé sur la base du centralisme démocratique. Des méthodes bureaucratiques, imposées d’en haut, devinrent inévitables : dans le contexte d’un encerclement du parti par des troupes gouvernementales bien plus nombreuses, l’effort militaire pour survivre réclamait une direction impitoyable. Il n’y avait pas de temps pour la discussion. L’ouvrage de Mao est précisément le reflet de ces méthodes.

Une direction bureaucratique a nécessairement une perspective mécanique à courte vue. Précisément parce qu’elle est bureaucratique, elle ne considère pas les masses comme une force indépendante et capable de transformer la société. Elle tend à penser qu’il suffit de donner des ordres, d’en haut, pour obtenir des résultats indépendamment des intérêts et de la dynamique des classes en lutte. Une direction bureaucratique cherche à prendre le pouvoir au moyen d’accords avec les chefs d’autres partis, en oubliant que cela peut avoir pour effet d’aliéner et de démoraliser la classe ouvrière.

Une telle direction ne veut pas d’une participation démocratique des masses. Elle ne veut pas davantage de militants dotés d’un niveau politique élevé, capables de penser par eux-mêmes. Elle n’est pas renforcée par la discussion et la clairvoyance de la base militante. Au lieu de s’appuyer sur l’argumentation, la persuasion et l’inspiration politiques, elle s’appuie sur des ordres indiscutables. Elle se maintient en place en manœuvrant et en jouant les différentes factions les unes contre les autres.

C’est de là que vient le subjectivisme de Mao. Il était enclin à se représenter comme un administrateur omniscient, capable de contrôler les contradictions au moyen de choix effectués par le facteur subjectif (c’est-à-dire le parti). Dès lors, c’est le parti qui décide ce qui relève d’une contradiction principale ou d’une contradiction secondaire ; c’est aussi le parti qui décide (mais décider n’est pas analyser) quelle solution correspond à telle contradiction, et ce indépendamment des processus matériels en jeu.

Des années plus tard, Mao popularisera le slogan selon lequel « le parti dirige tout », une formule dont Xi Jinping continue de se réclamer, aujourd’hui.

Les conséquences pratiques de ces méthodes furent évidentes en 1957, lorsque Mao publia un article intitulé « De la juste solution des contradictions au sein du peuple ». Il y prescrivait un ensemble de solutions toutes faites aux différents conflits qui ont traversé la société chinoise depuis la conquête du pouvoir par le PCC. La bureaucratie du parti fut sommée de « déterminer » la nature de chaque conflit et de prescrire une solution conforme aux directives de Mao.

Cette approche extrêmement formaliste, prescriptive et imposée d’en haut n’aidait en rien à résoudre les véritables problèmes au sein des masses, et encore moins à comprendre leurs causes matérielles. Elle visait simplement à les placer sous le contrôle étroit du parti en éliminant toute menace contre le règne de la bureaucratie.

La nécessité du matérialisme dialectique

Le caractère schématique du De la contradiction, ce livre de recettes pour « résoudre » les contradictions, ne rend pas service à l’éducation des communistes dans le monde. Par leur apparente simplicité, les formulations de Mao semblent faciles à saisir, mais elles ne constituent pas un guide utile pour la compréhension de la dynamique de la lutte des classes, de la guerre et de la révolution. En fait, elles sont tout bonnement nuisibles.

A maintes reprises, les idées contenues dans De la contradiction ont été exploitées pour apporter une justification aux politiques de collaboration de classe, c’est-à-dire à des politiques fondamentalement staliniennes. Même si De la contradiction fulmine contre le « dogmatisme », la totalité de son contenu défend le dogme stalinien selon lequel il existerait une bourgeoisie nationale « progressiste » et « patriotique » à laquelle les communistes, les ouvriers et les paysans devraient se soumettre. Or il s’agit bien d’un dogme, c’est-à-dire d’une position tenue pour vraie indépendamment des preuves dispensées par l’histoire même de la Chine.

Mao n’a pas prévu le cours réel de la Révolution chinoise, mais il faut dire que les staliniens n’ont jamais rien prévu. Ce dont il s’agit précisément, dans De la contradiction, ce n’est pas d’une explication de la logique réelle de la révolution chinoise, mais seulement d’une couverture théorique pour les besoins changeants de la bureaucratie du PCC.

A l’inverse, le matérialisme dialectique offre une authentique compréhension des processus en cours, de façon à ne pas être désorientés par la lutte des classes et ses tendances temporaires. A partir des contradictions fondamentales de la société capitaliste, la philosophie marxiste nous enseigne à voir comment les conditions présentes se transformeront en leurs contraires, comment l’expansion devient récession, et comment les alliances et les humeurs politiques se transforment en divisions et en crises.

Au pouvoir, Mao a multiplié les zigzags les plus spectaculaires. Après avoir cherché à réaliser l’autarcie pour parvenir à une totale indépendance de la Chine, il abandonna ce projet rapidement quand la famine et une mortalité massives en résultèrent. Après avoir vitupéré contre l’impérialisme américain, des années durant, il organisa une rencontre avec Nixon en 1972 – pour contrer l’URSS. Ces volte-face spectaculaires avaient toutes pour objectif d’assurer le pouvoir du PCC dans un futur immédiat, sans tenir compte de cette vérité fondamentale qu’on ne peut bâtir le socialisme dans un seul pays et sans démocratie ouvrière.

Autrement dit, le mépris de Mao pour l’objectivité des processus dialectiques, son incapacité à évaluer les contradictions réelles de la société, eurent pour conséquence son manque de prévoyance et le caractère incontrôlé des effets de son action. Cela explique en grande partie pourquoi la Chine est aujourd’hui une économie capitaliste.

Ironiquement, les longs bavardages de De la contradiction sur la nécessité de rejeter les dogmes, d’étudier les choses concrètement et d’accepter que les contradictions changent, ont permis de justifier le démantèlement de l’économie planifiée par la bureaucratie chinoise. Chaque fois que cette bureaucratie trahit ses positions antérieures, par exemple en s’orientant vers le capitalisme, elle ne manque pas de répéter : « comme Mao l’affirmait, les contradictions et leurs solutions changent. Nous ne devons pas être dogmatiques ». C’est pourquoi l’actuel PCC salue toujours ce texte comme un chef-d’œuvre théorique.

Les communistes ont le devoir d’étudier soigneusement la théorie marxiste, le matérialisme dialectique, et d’apprendre à distinguer cette théorie de ses caricatures révisionnistes – staliniennes et maoïstes. C’est d’autant plus vrai à une époque où le succès de la révolution socialiste mondiale est plus urgent que jamais.

[1] Logique de l’Encyclopédie, addition au §119, traduction B. Bourgeois, Vrin.

[2] La Sainte famille, trad. E. Cogniot, Ed. Sociales, p.46

[3] La Sainte famille, ibid.

[4] Mao, De la contradiction, III. Editions de Pékin

[5] op. cit., IV– La contradiction principale et l’aspect principal de la contradiction

[6] op. cit., IV.

[7] ibid.

[8] ibid.

[9] K. S. Chiang, Soviet Russia in China, Farrar, Straus and Cudahy, 1957, p. 208

[10] De la contradiction, op. cit., III.

[11] De la contradiction, IV, op. cit.