Ce numéro de Révolution paraît 48 heures avant la journée d’action du 2 octobre, à l’appel de l’intersyndicale.

Elle sera sans doute massive, comme le furent tant de journées d’action au cours des vingt dernières années. Lors du grand mouvement contre la retraite à 64 ans, de janvier à juin 2023, quatorze journées d’action ont été organisées, dont certaines ont mobilisé plus de 3 millions de manifestants. Macron, cependant, n’a pas reculé d’un centimètre : la contre-réforme est passée en force.

Le rôle de l’intersyndicale

Sur la base de cette expérience, beaucoup de jeunes et de travailleurs ont compris que les journées d’action, à elles seules, sont impuissantes. Mais l’intersyndicale n’en démord pas : au lendemain du 18 septembre, elle a « menacé » Lecornu d’une nouvelle journée d’action s’il n’annonçait pas rapidement l’abandon de toutes les mesures austéritaires du « plan Bayrou », ainsi que « l’abandon du recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans » et la mobilisation de « moyens budgétaires » supplémentaires pour les services publics.

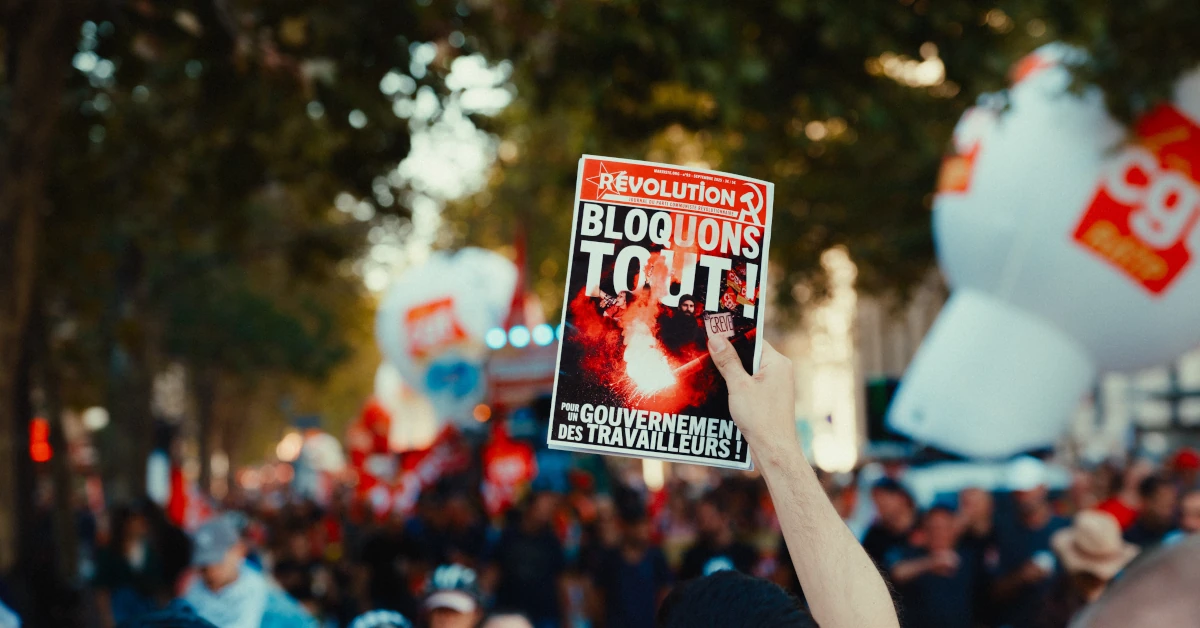

Sophie Binet (CGT), Marylise Léon (CFDT), Frédéric Souillot (FO) et tous les autres dirigeants de l’intersyndicale ont-ils imaginé un instant que Macron et Lecornu allaient céder à cet « ultimatum » ? Evidemment pas. Pourquoi, dans ce cas, l’ont-ils lancé ? Parce qu’ils ne veulent pas élever la lutte à la hauteur du rapport de forces requis. Ils redoutent que le mouvement échappe à leur contrôle et menace l’ensemble de l’ordre établi. Alors, au lieu de s’appuyer sur la combativité qui s’est exprimée, les 10 et 18 septembre, pour passer à la vitesse supérieure, ils ont voulu calmer le jeu, briser la dynamique enclenchée par le mouvement « Bloquons tout ».

C’est lamentable, mais c’est ainsi. Un nombre croissant de jeunes et de travailleurs le comprennent. Beaucoup de militants de la CGT, notamment, critiquent vivement leur direction confédérale. Unité CGT, un journal de l’aile gauche de la CGT, qualifie l’intersyndicale de « quartier général de la défaite », appelle à « rejeter la stratégie des journées isolées (…) dont le seul objectif est d’enterrer le mouvement social » et souligne la nécessité de construire un « mouvement de grève illimitée » sur la base d’un programme offensif.

Unité CGT a raison, parle clair et bien. Mais la question reste posée : comment construire un mouvement de grève illimitée dans un contexte où l’intersyndicale – y compris la direction confédérale de la CGT – freine des quatre fers ? Depuis le 10 septembre, des milliers de jeunes et de travailleurs mobilisés se posent cette question. Essayons d’y répondre.

Passer à l’offensive

En premier lieu, il faut rappeler que le conservatisme des sommets syndicaux n’est qu’un obstacle relatif – et non absolu – au développement d’un vaste mouvement de grève illimitée. Les grèves générales de Juin 36 et de Mai 68 se sont développées contre la volonté des directions syndicales, qui ont été placées devant le fait accompli. Lorsque la colère et l’exaspération des exploités atteignent un certain seuil, les péripéties de la vie politique et sociale se chargent toujours de fournir l’étincelle qui provoque une explosion sociale, quoi que disent et fassent les chefs syndicaux. En 1936, l’étincelle fut la victoire électorale du Front Populaire. En 1968, ce fut la répression brutale des étudiants par le régime du général de Gaulle. On pourrait puiser bien d’autres exemples dans l’histoire du mouvement ouvrier international.

Est-ce qu’un mouvement de ce type peut se développer, en France, dans les semaines et les mois qui viennent ? Oui, c’est possible, car l’exaspération des masses atteint des niveaux très élevés. Et tôt ou tard, ce qui est possible deviendra inévitable.

Bien sûr, personne ne propose d’attendre, les bras croisés, que les masses prennent l’initiative. Inversement, il ne s’agit pas d’essayer de déclencher artificiellement une lutte globale au moyen d’initiatives isolées. La tâche centrale des éléments les plus combatifs – des militants de la CGT, de la FI, de la « gauche radicale » en général – est d’unir leurs forces dans un travail systématique pour élever le niveau de conscience et d’organisation du mouvement. Au sabotage délibéré de l’intersyndicale, il faut opposer un plan de bataille clair, offensif, et le défendre systématiquement dans les entreprises, les facs, les lycées, les manifestations, les AG, les réunions publiques et toutes les structures du mouvement ouvrier.

Quel programme ?

Un plan de bataille sérieux commence par un bon programme. L’intersyndicale avance un programme à la fois très limité, vague et défensif : l’abandon des mesures du « plan Bayrou », « l’abandon [de] la retraite à 64 ans », « une protection sociale de haut niveau », « des moyens budgétaires à la hauteur pour les services publics », « la réindustrialisation de la France », et ainsi de suite.

Des revendications aussi vagues et modérées sont un obstacle au développement d’un puissant mouvement de grèves. La plupart des travailleurs ne peuvent pas sacrifier à la légère une ou plusieurs journées de salaires : il faut que le jeu en vaille la chandelle, que les objectifs du combat soient à la hauteur des sacrifices consentis.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les « journées d’action », même lorsqu’elles sont massives, ne sont jamais de véritables grèves générales de 24 heures : dans le secteur privé, en particulier, les taux de grévistes sont toujours très faibles (sauf dans les entreprises déjà mobilisées). Dans une « Adresse » aux militants de la CGT, le 22 septembre, Sophie Binet reconnaissait ce fait, mais elle en faisait porter la responsabilité aux militants de base et, au passage, lançait une pique contre l’aile gauche de la CGT : « avant de parler de grève reconductible, il faut commencer par se mettre en grève et y entraîner ses collègues ! » En réalité, le problème n’est pas la bonne volonté des militants de la CGT : c’est le programme archi-modéré de Sophie Binet.

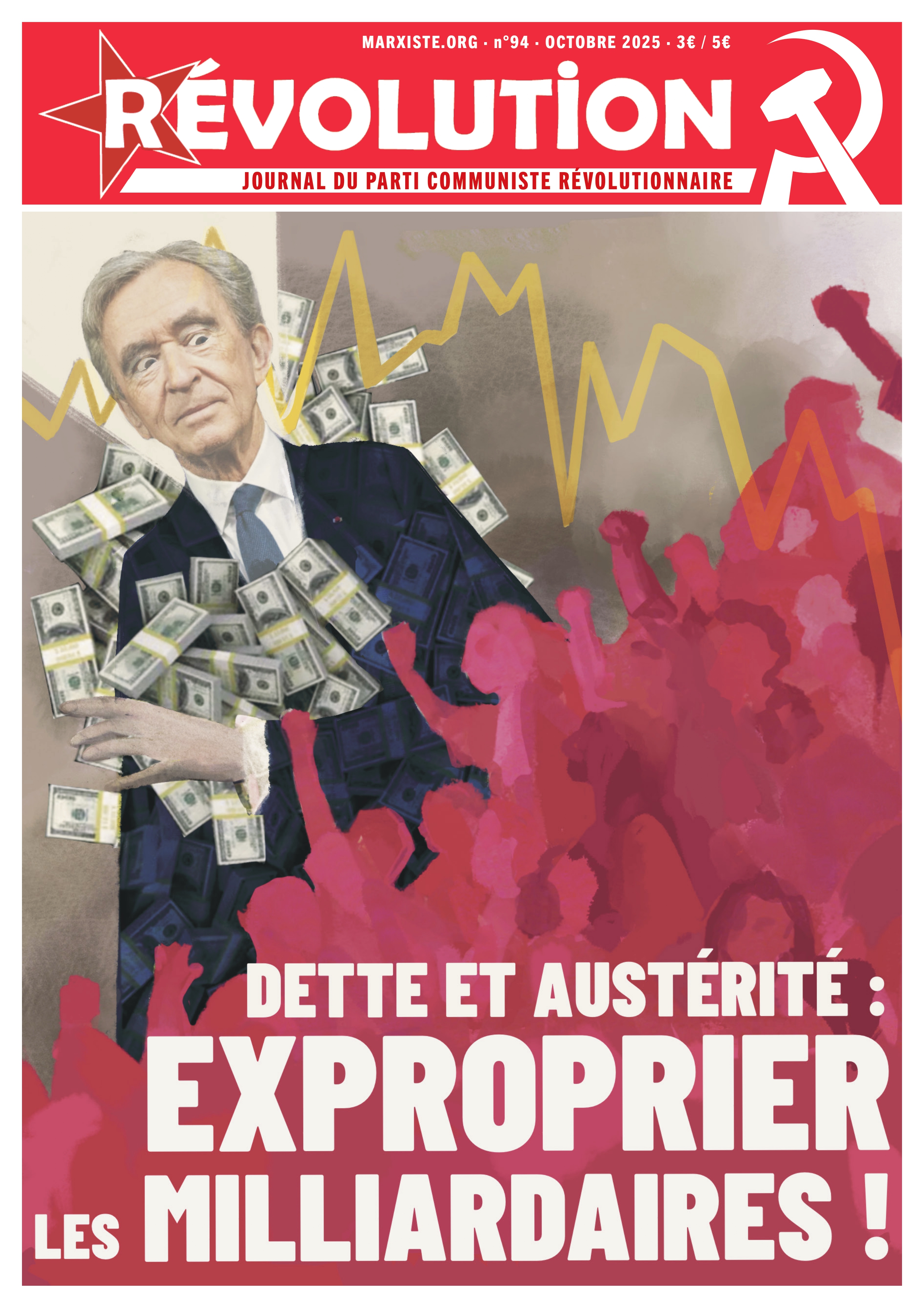

Il faut défendre et populariser un programme offensif : pour le droit à la retraite à 60 ans (au maximum), l’augmentation générale des salaires et leur indexation sur l’inflation, l’augmentation massive du nombre de fonctionnaires, l’embauche de millions de chômeurs sur la base de grands travaux et d’une réduction du temps de travail, l’abrogation de toutes les contre-réformes des dix dernières années, la nationalisation (sous le contrôle des salariés) de toutes les grandes entreprises qui licencient ou sont menacées de fermeture. Bien sûr, il faut aussi reprendre le mot d’ordre que clamaient tant de manifestants, les 10 et 18 septembre : « Macron, démission ! ». Enfin, il faut défendre la nécessité de remplacer le « gouvernement des riches » par un gouvernement des travailleurs. Ils créent toutes les richesses et sauront administrer l’économie au profit du plus grand nombre.

Pour une vaste campagne d’agitation

Un bon programme est indispensable, mais ce n’est pas une baguette magique au moyen de laquelle on peut mobiliser les masses instantanément. Ce programme, il faut le porter et le défendre aux quatre coins du pays, entreprise par entreprise, quartier par quartier, dans le cadre d’une vaste campagne d’agitation.

Une telle campagne est aussi le meilleur moyen de sonder précisément la combativité des différentes catégories de travailleurs. En 1935, Léon Trotsky écrivait à propos de la situation en France : « La grève générale est-elle possible dans un proche avenir ? A une question de ce genre, il n’y a pas de réponse a priori […]. Pour avoir une réponse, il faut savoir interroger. Qui ? La masse. Comment l’interroger ? Au moyen de l’agitation.

« L’agitation n’est pas seulement le moyen de communiquer à la masse tels ou tels mots d’ordre, d’appeler les masses à l’action, etc. L’agitation est aussi pour le parti un moyen de prêter l’oreille à la masse, de sonder son état d’esprit et ses pensées et, selon les résultats, de prendre telle ou telle décision pratique. […] Pour les marxistes, pour les léninistes, l’agitation est toujours un dialogue avec la masse », dialogue qui doit permettre d’apporter « les précisions nécessaires, en particulier dans tout ce qui concerne le rythme du mouvement et les dates des grandes actions. » [1]

Une grande campagne d’agitation permettrait de déterminer quels secteurs sont mûrs pour l’action, quels secteurs hésitent encore, doivent être convaincus, etc. Sans un sondage systématique dans l’ensemble de la classe ouvrière, il n’est pas possible d’élaborer un solide plan de bataille. Bien sûr, c’est une tâche longue et ardue. Il est plus facile – mais beaucoup moins concluant – de jeter aux quatre vents des appels à la « grève générale ». Comme le rappelait Trotsky, toujours à propos de la France : « Une victoire révolutionnaire n’est possible qu’à la suite d’une longue agitation politique, d’un long travail d’éducation et d’organisation des masses ». [2]

Pour des syndicats combatifs !

Si l’intersyndicale, au lieu de jouer au ping-pong avec Macron et Lecornu, élaborait un plan de bataille sérieux, fondé sur un programme offensif et une vaste campagne d’agitation, nous ne doutons pas un instant que la masse des jeunes et des travailleurs y répondraient avec enthousiasme. Mais nous l’avons dit et tout le monde le sait : l’actuelle intersyndicale n’a pas la moindre intention de s’engager dans cette voie.

Il faut en tirer toutes les conclusions. Les militants les plus combatifs, auxquels revient la tâche de mener la lutte contre la bourgeoisie et son gouvernement, ne doivent pas perdre de vue la nécessité de combattre aussi – et résolument – le conservatisme des directions syndicales. Ces deux luttes se complètent ; elles sont indissociables. Il faut remplacer les dirigeants syndicaux conservateurs et arrivistes, qui passent leur temps à « négocier » la régression sociale, par des dirigeants déterminés à organiser une lutte sérieuse. C’est vrai au niveau confédéral, bien sûr, mais aussi à d’autres échelons du mouvement syndical.

En mars 2023, le 53e Congrès de la CGT a été marqué par une polarisation inédite depuis des décennies. L’aile gauche y était forte et à l’offensive, même si l’aile droite est parvenue à placer l’une des siennes, Sophie Binet, au poste de secrétaire générale. Ce combat doit se poursuivre coute que coute, sans craindre la « division » de la CGT. L’unité est une très bonne chose, mais pas lorsqu’elle signifie la participation des sommets de la CGT au « quartier général de la défaite », selon l’excellente formule des camarades d’Unité CGT.

La CGT ne pourra jouer pleinement son rôle que si elle est unie sur une stratégie et un programme offensifs, radicaux, révolutionnaires. Lors de sa naissance, il y a 130 ans, la CGT se donnait pour objectif de défendre et d’améliorer les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière, mais aussi d’en finir avec le capitalisme et l’exploitation. Il est grand temps d’intensifier et de systématiser la lutte, à l’intérieur de la CGT, pour renouer avec ses origines révolutionnaires.

[1] Encore une fois, où va la France ? Mars 1935.

[2] Où va la France ? Octobre 1934.