L’article ci-dessous est la reprise d’un exposé réalisé lors d’une école locale du PCR.

L a question à laquelle je dois répondre, dans cet exposé, n’est pas seulement : « Comment Marx est-il devenu communiste ? », car il s’est lui-même déclaré communiste dès 1844, près de quatre ans avant la rédaction du Manifeste du Parti Communiste. Or en 1844 les idées de Marx n’avaient pas encore acquis la cohérence et la scientificité qu’elles ont dans le Manifeste, en 1848. La question précise est donc : « Comment Marx est-il devenu le fondateur du socialisme scientifique, c’est-à-dire du marxisme ? ».

Le révisionnisme « marxien »

Cette question a agité beaucoup de cervelles académiques, en particulier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Des dizaines de milliers de pages ont été écrites pour discuter et interpréter les œuvres de jeunesse de Marx – c’est-à-dire, en gros, tout ce qu’il a produit depuis sa thèse de philosophie sur Démocrite et Epicure, en 1841, jusqu’à l’Idéologie allemande, écrit avec Engels en 1845 et 1846. Parmi les autres textes les plus connus de cette période figurent des articles publiés dans la Gazette Rhénane, la Critique de la philosophie du droit de Hegel (dont Marx n’a publié que l’introduction), les Manuscrits de 1844 et, enfin, La Sainte Famille (dont Engels a rédigé un chapitre).

Si les œuvres de jeunesse de Marx ont fait l’objet d’innombrables débats chez les « marxistes académiques » (les « marxiens »), c’est parce qu’ils y ont trouvé une bonne occasion de vider le marxisme de sa substance révolutionnaire. Qu’ils en aient été conscients ou pas, cela ne change rien au résultat : ils ont transformé le marxisme en une théorie inoffensive, inapte à jouer un rôle dans le renversement du capitalisme.

Dans ce domaine, vous avez deux écoles « marxiennes ». La première exalte ce qu’il y a de bancal et d’inachevé chez le jeune Marx. Elle transforme le marxisme en une sorte d’humanisme ou de libéralisme un peu plus radical que la moyenne. Si bien que, par exemple, pas mal d’intellectuels catholiques se sont réconciliés avec ce genre de marxisme – et au fond Bernard Friot, un fervent catholique, peut être rattaché à cette école.

A l’inverse, la deuxième école « marxienne » exagère la rupture entre les œuvres du jeune Marx et ses œuvres de maturité – au point d’affirmer, par exemple, que le socialisme scientifique n’a plus rien à voir avec la philosophie dialectique de Hegel. C’est ce qu’a fait Louis Althusser en France, et il a eu de nombreux disciples, dont Frédéric Lordon, qui est un disciple au deuxième degré, mais un disciple quand même.

Quant au fait que Lordon et Friot tombent d’accord sur bien des choses, cela confirme qu’en fin de course ces deux écoles marxiennes ne sont pas exclusives l’une de l’autre, car elles partagent un seul et même conservatisme. Chez l’une comme chez l’autre, les idées de Marx sont vidées de leur substance révolutionnaire.

Le contexte historique

Je n’en dirai pas davantage sur les « marxiens », et j’en viens à la question de la méthode qu’on doit appliquer pour comprendre comment s’est élaboré le socialisme scientifique. Cette méthode, nous n’avons pas à l’inventer ; c’est celle que Marx lui-même nous a léguée. Pour comprendre comment s’est formé le marxisme, il faut partir des conditions matérielles de son émergence – le développement du capitalisme, de l’industrie, de la classe ouvrière – et analyser le reflet de ces conditions matérielles dans la vie intellectuelle et politique de l’époque, c’est-à-dire de la première moitié des années 1840 en Europe et, en particulier, en Allemagne.

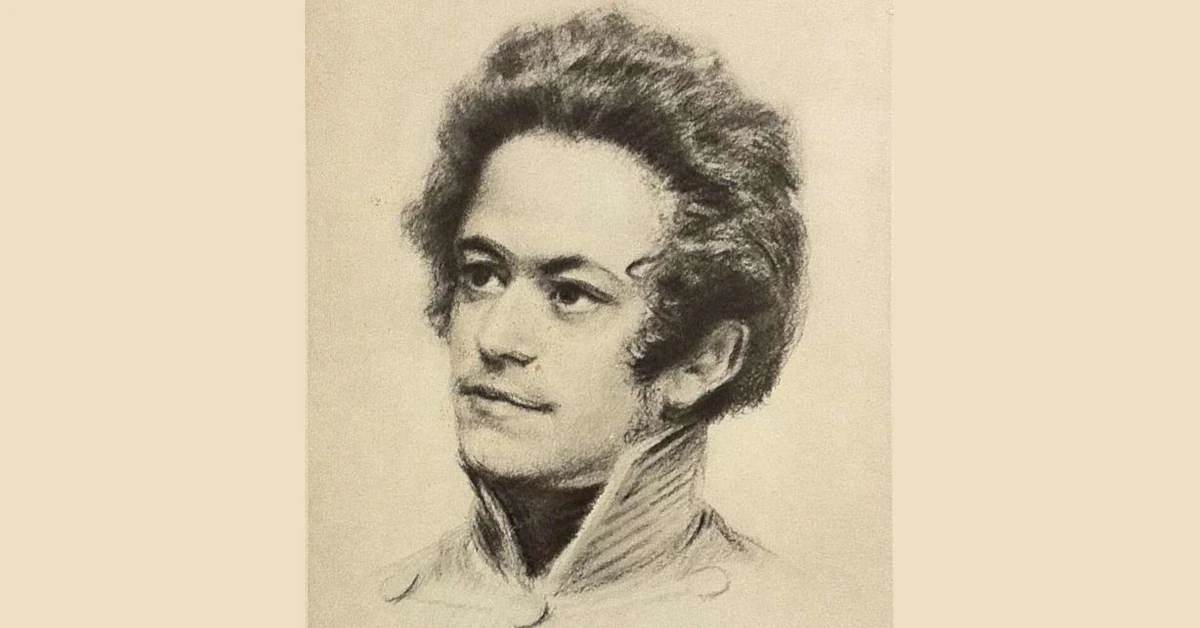

Marx est né en 1818 dans la ville de Trèves, en Rhénanie prussienne. La Rhénanie était plus avancée, politiquement, que le reste de la Prusse. Le souffle de la Grande Révolution française avait balayé cette province, où se sont formées des sociétés de Jacobins. De nombreux Rhénans se sont engagés comme volontaires dans l’armée française.

En 1798, Napoléon annexe la Rhénanie, où se développe alors une ambiance politique plus libérale que dans le reste de la Prusse. En 1815, après l’ultime défaite de Napoléon, le Congrès de Vienne restitue la Rhénanie à la Prusse, mais l’empreinte politique et idéologique de la parenthèse napoléonienne est restée. Les idées de liberté de la presse, de Constitution démocratique et de tolérance religieuse y sont demeurées vivantes.

Le père de Marx – un Juif qui s’est converti au protestantisme pour échapper à l’antisémitisme officiel – était un avocat libéral, lecteur de Kant, de Voltaire et d’autres écrivains des Lumières allemandes et françaises. La correspondance entre Marx et son père suggère qu’ils en ont souvent discuté.

En 1830, lorsque Marx a 12 ans, la révolution de Juillet éclate en France et a des échos dans toute l’Europe. Elle atteint même l’empire russe, où elle provoque l’insurrection polonaise de 1831. Dans la foulée de cette révolution, la classe ouvrière commence à manifester son action indépendante, notamment avec les insurrections lyonnaises de 1831 et 1834, mais aussi le mouvement chartiste en Angleterre à partir de 1838.

Je ne dis pas, bien sûr, qu’à l’âge de 12 ans Marx a médité les leçons de la révolution de Juillet 1830, ou à 13 ans les leçons du premier soulèvement ouvrier à Lyon. Mais tous ces événements – et en particulier les premiers mouvements indépendants de la classe ouvrière – ont joué par la suite, et assez vite, un rôle fondamental dans le développement des idées du jeune Marx.

La situation de l’Allemagne

Arrivé à l’âge adulte, Marx est révolté contre l’arriération économique et politique de l’Allemagne. Il est exaspéré par la monarchie prussienne, mais aussi par la faiblesse et la couardise de la bourgeoisie allemande en général. Il écrit contre elle des textes très vifs où, déjà, de grandes idées se mêlent à l’ironie mordante du polémiste, que Marx n’abandonnera jamais.

Cependant, le jeune Marx souligne aussi que cette arriération économique et politique de l’Allemagne se double d’une situation très différente sur le plan intellectuel, et en particulier dans le domaine de la philosophie. L’œuvre géniale de Hegel, en particulier, marque la suprématie philosophique de l’Allemagne sur le reste de l’Europe.

Hegel est mort en 1831. Au début des années 1840, sa pensée domine la scène philosophique allemande. Le fait est qu’elle est le sommet de la philosophie de l’époque, ce qu’il y a de plus avancé, alors même que l’Allemagne est en retard dans pratiquement tous les autres domaines. En 1843, à l’âge de 25 ans, Marx écrit à propos de la philosophie allemande – en particulier celles de Kant, Fichte et Hegel – je cite : « Les Allemands ont pensé dans la politique ce que les autres peuples ont fait. L’Allemagne fut leur conscience théorique ».

En gros, les Allemands avaient tout le loisir de penser – quand les autres peuples, eux, étaient occupés à agir. Marx explique cela avec un sarcasme impitoyable contre les bourgeois et les petits-bourgeois allemands, mais son propos est aussi très sérieux et très juste : en un sens, la supériorité philosophique des Allemands était liée, dialectiquement, à leur retard économique, social et politique.

Au début des années 1840, Marx est donc un jeune homme exceptionnellement doué, qui a lu et compris Hegel, qui est donc armé de ce qui se fait de mieux en philosophie, mais qui aspire à ce que la pensée descende dans la rue et transforme le monde. C’est déjà très clair dès ses premiers articles – qui brûlent d’une véritable flamme révolutionnaire, d’une haine profonde non seulement contre l’oppression politique, contre la monarchie prussienne, mais aussi contre l’oppression et l’exploitation des masses paysannes et ouvrières.

J’insiste sur ce point, car il est évident que Marx n’a jamais été un penseur académique. Chez lui, la théorie n’a jamais été une fin en soi ; il l’a toujours conçue comme un « guide pour l’action » (la formule est d’Engels). C’était vrai même lorsque Marx n’avait pas encore identifié clairement l’action à mener – et donc, corrélativement, lorsque sa théorie était encore confuse, inachevée.

Toute l’œuvre du jeune Marx témoigne de cette tension entre la théorie et la pratique – entre la révolte contre l’ordre établi et la recherche de la théorie qui permettra de changer le monde. En 1845, dans la plus célèbre des « thèses sur Feuerbach », Marx proclame qu’il importe à la philosophie de transformer le monde, et non plus seulement de l’interpréter. Mais cette thèse n’est pas arrivée dans l’esprit de Marx, en 1845, comme la conclusion soudaine de recherches purement théoriques. En fait, cette idée était déjà présente dans les œuvres d’avant 1845 ; et cette idée, cette exigence, ne quittera jamais la production théorique de Marx.

Les Jeunes hégéliens

Dès lors, le jeune Marx a tout naturellement pris place parmi les « hégéliens de gauche », qu’on appelait aussi les « Jeunes hégéliens ». Ces jeunes intellectuels – dont David Strauss, Arnold Ruge, Bruno Bauer – refusaient d’abandonner la philosophie de Hegel aux chantres de la monarchie prussienne, qui ne se privaient pas d’exploiter l’idéalisme hégélien pour sanctifier le régime prussien.

Les Jeunes hégéliens s’appuyaient sur la philosophie de leur maître pour défendre un point de vue libéral, et notamment pour attaquer les idées de l’Eglise. La philosophie de Hegel s’y prêtait bien, à condition d’exploiter sa dimension la plus révolutionnaire, sa dimension dialectique, face à laquelle aucune autorité céleste ou terrestre ne peut prétendre à la pérennité absolue.

Il suffisait d’inscrire l’ordre établi prussien – politique et religieux – dans le processus dialectique de l’histoire pour démontrer qu’il était voué à disparaître et à céder la place à un ordre social supérieur, plus juste et plus démocratique.

Voilà dans quelle tendance Marx a commencé sa vie politique. D’emblée, il se tenait nettement sur la gauche des hégéliens de gauche. La plupart d’entre eux attaquaient indirectement l’ordre établi, en critiquant les formes de conscience – religieuses et autres – qui en découlaient, et qu’ils appelaient de « fausses consciences ».

A cela, Marx a très vite répondu, en gros : « oui, il faut critiquer les fausses consciences, et notamment la conscience religieuse, mais cette critique ne doit être que le prélude à la critique de la société réelle, des rapports sociaux réels, qui sont le fondement de toutes les aliénations et de toutes les fausses consciences. »

A partir de là, le divorce de Marx avec les hégéliens de gauche se réalise suivant deux axes.

D’une part, Marx rejette l’idéalisme subjectif dans lequel glissaient les autres hégéliens de gauche. Au lieu de chercher la solution dans l’action politique et sociale concrète, ils s’efforçaient d’atteindre la pure « conscience de soi », débarrassée de toute « fausse conscience ».

D’autre part, Marx commence à se tourner vers les idées politiques les plus avancées de son temps, les idées communistes qui émergent parmi les ouvriers, en particulier en France. Strauss, Bauer et Ruge n’ont pas suivi Marx sur cette voie. Ils rejetaient le communisme et voulaient se sauver eux-mêmes grâce à la « philosophie critique ». Ils avaient une attitude très méprisante à l’égard des masses. Par exemple, Bruno Bauer écrivait : « Le critique ne doit participer ni aux souffrances ni aux joies de la société ; il doit trôner dans une solitude où seul le rire des dieux de l’Olympe – à propos de l’agitation du monde – résonne de temps en temps sur ses lèvres. »

Marx commentait ces propos en écrivant : « Cette critique se considère donc comme le seul élément actif de l’histoire. Elle considère l’humanité entière comme une masse, une masse inerte, qui n’a de valeur que comme antithèse de l’intellect. »

Les Thèses sur Feuerbach

Cette dernière citation de Marx est extraite d’une lettre qu’il a adressée à Ludwig Feuerbach, un philosophe qui a joué un rôle fondamental dans l’évolution de Marx et Engels.

Feuerbach a produit une critique matérialiste de la philosophie de Hegel. Pour Feuerbach, c’est l’homme – en chair et en os – qui doit être à la fois le point de départ et le point d’arrivée de la philosophie. Et pourtant, chez Feuerbach, cet homme en chair et en os reste une abstraction. Il parlait de « l’essence » de l’homme, mais ne voyait pas que cette essence est une abstraction tant que l’on n’a pas étudié les rapports économiques et sociaux dans lesquels sont pris tous les hommes. Réduit à une réflexion abstraite sur l’essence de l’homme, Feuerbach se contentait de chanter les vertus de l’amitié et de l’amour. Marx les a aussi chantées, à l’occasion, mais il a vite compris que c’est insuffisant, trop général, trop abstrait, en particulier lorsqu’il s’agit de renverser tout l’ordre établi.

En 1845, dans ses Thèses sur Feuerbach, qui sont des thèses contre Feuerbach, Marx écrit : « L’essence de l’homme n’est pas une abstraction inhérente à l’individu isolé. Dans sa réalité, elle est l’ensemble des rapports sociaux. » Ce faisant, Marx a porté un coup mortel à l’anthropologie de Feuerbach – et à toute anthropologie au sens d’une réflexion abstraite sur l’essence de l’homme.

En fait, c’est le concept même d’essence de l’homme qui devient inutile. L’anthropologie est remplacée par une analyse scientifique de l’évolution de l’ensemble des rapports sociaux, c’est-à-dire par le matérialisme historique. Pour Marx, il s’agit désormais d’étudier l’ensemble des rapports sociaux, pour y trouver le levier de la transformation révolutionnaire de la société.

Marx cherchait dans le peuple quelle force sociale – en fait, quelle classe sociale – était le vecteur du progrès. Vous savez quelle a été la réponse définitive de Marx : cette classe sociale, c’est le prolétariat, la classe ouvrière, qui se développe grâce au développement de la grande industrie, laquelle constitue la prémisse fondamentale du communisme. Comme il l’écrit dans le Manifeste, en développant la grande industrie, « la bourgeoisie produit avant tout ses propres fossoyeurs » : les travailleurs eux-mêmes.

Mais avant d’en venir à cette conclusion, Marx a dû se convaincre du fait que la bourgeoisie – et notamment la bourgeoisie allemande – était incapable de jouer un rôle révolutionnaire. Lorsqu’il s’en fut convaincu, il accabla la bourgeoisie allemande dans les termes les plus féroces, déjà évoqués plus haut.

Soit dit en passant, il y avait là, en germe, la « théorie de la révolution permanente » élaborée par Trotsky en 1905. Par exemple, dans son Introduction à la Critique de la philosophie du droit de Hegel (1843), Marx écrivait : « au moment même où la bourgeoisie allemande commence le combat contre la classe qui est au-dessus d’elle, elle se trouve déjà empêtrée dans le combat avec la classe qui se trouve en dessous d’elle » – c’est-à-dire la classe ouvrière. Trotsky, 60 ans plus tard, a expliqué en détail comment la bourgeoisie russe était paralysée, dans sa lutte contre l’autocratie tsariste, par la peur que lui inspirait le prolétariat.

Dans le même texte de 1843, non seulement Marx désigne le prolétariat comme la seule classe révolutionnaire, mais il formule déjà à ce sujet des idées très précises sur la position spécifique, unique, du prolétariat dans l’histoire de la lutte des classes. Il souligne notamment que le prolétariat, à la différence de toutes les autres classes sociales, ne peut pas prendre le pouvoir sans abolir du même coup toute domination et toute exploitation de classe. Et il comprend, dès 1843, que cela découle de la position du prolétariat dans les rapports de production, et dans le fait qu’il s’agit d’une classe sans propriété.

Tout ceci est formulé dans une langue conceptuelle héritée à la fois de Hegel et de Feuerbach, qui n’a pas encore la scientificité des écrits à venir. Mais les idées fondamentales sont déjà là, et elles sont en train de passer au premier plan de la pensée de Marx.

L’héritage philosophique de Hegel

Cette question du rôle historique de la classe ouvrière peut être prise sous un autre angle : celui du rôle de la philosophie hégélienne dans les conclusions de Marx.

Certes, Hegel ne comprenait pas le rôle de la classe ouvrière. Il l’assimilait à la « populace » – même si, dans le même temps, Hegel remarquait que cette « populace » est tellement appauvrie par le capitalisme qu’elle devient un foyer de révolte et d’instabilité chroniques. Mais Hegel ne va pas au-delà. Il ne comprend absolument pas le rôle positif que les travailleurs sont susceptibles de jouer.

Ce n’est donc pas tellement sur ce point que Hegel a ouvert la voie à Marx. C’est surtout à un autre niveau, plus philosophique et méthodologique.

Hegel critiquait fermement ce qu’il appelait les philosophies du « devoir être », c’est-à-dire les philosophes qui disaient, en gros : « la société actuelle est injuste, irrationnelle, et donc voici mon projet de société beaucoup plus rationnelle ». Par exemple, Jean-Jacques Rousseau a produit de grands textes sur cette base. Hegel admirait Rousseau, mais il le critiquait sévèrement sur ce point. Il répondait que ce sont là des constructions abstraites, arbitraires, formalistes. On ne peut pas imposer au processus historique un schéma préétabli qui s’abstrait des conditions réelles, concrètes, de ce même processus historique. Au final, malgré tous ses défauts, le monde réel est bien plus rationnel – parce qu’il est réel – que tous les projets de nouvelles constitutions élaborées dans la tête d’un tel ou un tel.

Autrement dit, toute évolution positive du monde ne peut être que le développement dialectique des éléments contradictoires du monde lui-même, et non le résultat d’un projet de monde idéal élaboré dans l’esprit d’un individu isolé.

Chez Hegel, ce refus des philosophies du « devoir être » va très loin, et même beaucoup trop loin : il rejette toute anticipation de l’évolution du monde, et donc toute intervention dans cette évolution. Selon Hegel, l’avenir ne nous regarde pas, nous échappe totalement ; l’avenir, c’est l’affaire de l’Esprit absolu, qui fait son œuvre quoi qu’on en pense. La pensée humaine ne peut pas et ne doit pas essayer d’aller au-delà du passé et du présent. C’est l’un des sens de la célèbre formule de Hegel : « la chouette de Minerve ne prend son envol qu’à la tombée de la nuit ». La pensée ne peut comprendre que le passé et le présent, et non l’avenir.

Evidemment, ces conclusions de Hegel sont complètement fausses, mais il n’empêche : il y a dans leurs prémisses une idée très profonde et qui a été reprise par Marx. Cette idée, c’est qu’il faut chercher dans le monde actuel, présent, les éléments de sa transformation et de son évolution.

On a donc déjà chez Hegel, dans sa méthode, les bases de la critique de ce que Marx appellera plus tard le « socialisme utopique ». Il est clair que le jeune Marx a repris cette idée fondamentale de Hegel, l’idée que toute transformation du réel doit s’appuyer sur le réel lui-même, et non sur les lubies d’un individu, aussi brillant soit-il – comme l’étaient Rousseau, Fourier, Saint-Simon et quelques autres.

Dans une lettre de 1843 à Arnold Ruge, Marx écrit : « nous n’anticipons pas le monde de façon dogmatique ; nous ne voulons découvrir le monde nouveau qu’à partir d’une critique de l’ancien ». Plus loin, il écrit : « Si la construction du futur et la perfection pour tous les temps n’est pas notre affaire, ce que nous avons à réaliser présentement en est d’autant plus certain ; je veux dire, la critique impitoyable de tout ce qui existe, impitoyable également dans le sens que la critique ne recule pas devant les résultats auxquels elle aboutit, ni non plus devant un conflit avec les puissances extérieures ».

Tout ceci renvoie à la critique hégélienne des pensées du « devoir être », mais va bien au-delà, au point de rompre avec Hegel sur un point décisif : la nécessité d’un engagement conflictuel, pratique, « avec les puissances extérieures », c’est-à-dire avec les forces sociales réactionnaires, qui font obstacle au progrès de l’humanité.

C’est sur la base de cette méthode que Marx a cherché quelle force sociale peut transformer le monde, et qu’il a identifié la classe ouvrière. Encore une fois, si la classe ouvrière est la classe révolutionnaire, sous le capitalisme, ce n’est pas seulement parce qu’elle est pauvre et opprimée ; c’est aussi parce qu’elle occupe une position déterminante dans les contradictions objectives et dynamiques du système capitaliste.

Bref, j’ai fait ce détour par la philosophie de Hegel pour montrer, sur un point parmi bien d’autres, qu’elle a joué un rôle fondamental dans l’élaboration du socialisme scientifique.

Le rôle d’Engels

Avant de conclure, je dois évoquer une autre influence déterminante dans l’évolution de Marx : celle d’Engels. Bien sûr, on ne peut pas affirmer catégoriquement que Marx ne serait pas arrivé aux mêmes conclusions sans l’aide d’Engels. Ce qui est sûr, par contre, c’est que le soutien moral et matériel d’Engels, dès le début de leur relation, a joué un rôle très important.

Mais on ne doit pas sous-estimer l’influence intellectuelle d’Engels sur Marx, et ce dès le début de leur collaboration, en septembre 1844. Marx était alors à Paris, où il s’était installé à l’automne 1843 pour fuir la censure prussienne.

Marx et Engels ont commencé par dix jours de discussions ininterrompues et, paraît-il, passablement arrosées. Or Engels, lui aussi né en Rhénanie, et lui aussi d’abord hégélien de gauche, en était arrivé aux mêmes conclusions générales que Marx. Mais il lui apportait une connaissance de la situation de la classe ouvrière britannique et des connaissances sur l’économie politique anglaise. Engels était convaincu que l’étude d’Adam Smith, David Ricardo et d’autres économistes anglais était indispensable. Il fallait étudier l’économie politique anglaise pour comprendre les lois fondamentales du système capitaliste, et comment ces lois préparaient les conditions objectives du renversement de ce système.

Marx étudie alors à fond Smith, Ricardo et d’autres économistes. En fait, Marx a consacré une bonne partie de sa vie à étudier la littérature économique : aussi bien les théoriciens que la presse économique et toutes les autres sources possibles.

Mais dans un premier temps Marx et Engels règlent leur compte aux hégéliens de gauche – d’abord dans la Sainte Famille, où l’influence de Feuerbach est encore sensible, puis dans L’Idéologie allemande, où même Feuerbach est critiqué de fond en comble, pour les raisons que j’ai déjà indiquées.

Avec L’Idéologie allemande, que Marx et Engels achèvent en 1846, on en arrive au stade où sont réunies et constituées ce que Lénine a appelé « les trois parties constitutives du marxisme » : 1) la philosophie (le matérialisme dialectique) ; 2) la science de l’histoire (le matérialisme historique) ; 3) la science économique. A partir de 1846, ces trois parties constitutives sont étroitement liées et correctement articulées l’une à l’autre.

De ces trois parties constitutives, celle qui est la plus achevée, dès 1846, c’est la philosophie, c’est-à-dire la méthode. Les deux autres parties constitutives seront développées au fil du temps, mais c’est surtout la théorie économique qui nécessitera un travail colossal, titanesque, que seul un génie de l’envergure de Marx pouvait mener aussi loin qu’il l’a fait, dans Le Capital.

Bien sûr, Marx et Engels ont aussi consacré une grande partie de leur énergie à construire les forces du marxisme, notamment avec la Première Internationale – puis, pour Engels, avec les débuts de la IIe Internationale. D’emblée, dès le début de leur activité révolutionnaire, Marx et Engels ont mené un travail assidu pour gagner politiquement la « Ligue des communistes », qui les chargera en 1847 de rédiger son Manifeste, le Manifeste du Parti Communiste. Mais tout ceci devra faire l’objet d’une autre discussion !