Histoire

- Détails

- Kassim

Jeanne Labourbe, de son vrai nom Marie Labourbe, est née en 1877 à Lapalisse, une petite ville de l’Allier. Issue d’une famille pauvre d’anciens communards, Marie commence à travailler à 14 ans comme repasseuse dans la blanchisserie d’un hôtel. C’est là qu’en 1896, elle apprend qu’on recherche une gouvernante française pour les enfants d’une famille bourgeoise de Tomachow, une petite ville industrielle de Pologne, qui appartient alors à la Russie tsariste. La jeune Marie Labourbe saute sur cette occasion de rompre avec sa misère. Elle répond à l’annonce et part pour la Russie.

Militante clandestine dans l’Empire tsariste

A Tomachow, elle se fait de nombreux amis polonais et commence aussi à fréquenter un des cercles marxistes clandestins qui se développent alors dans l’Empire tsariste. A cette époque, le développement du capitalisme stimulé par les investissements étrangers fait émerger en Russie des îlots d’industrie moderne perdus au milieu d’un océan d’arriération rurale. C’est tout particulièrement le cas dans les capitales Moscou et Saint-Pétersbourg, mais aussi dans le Caucase et dans les provinces occidentales de l’Empire, notamment en Pologne. Un jeune et vigoureux mouvement ouvrier s’y développe. Des grèves éclatent et se multiplient, tandis que s’organisent de petits cercles marxistes d’ouvriers.

Marie Labourbe s’engage très vite dans l’action politique et participe notamment à un réseau qui aide des militantes à quitter le pays pour fuir la répression du régime tsariste. D’après certaines sources, elle aurait même alors rencontré Rosa Luxembourg qui venait de créer le premier parti marxiste polonais, la Social-Démocratie de Pologne et Lituanie.

Quelques années plus tard, Jeanne Labourbe revient brièvement en France passer un examen pour obtenir un diplôme d’institutrice et repart immédiatement en Russie. Son nouveau travail de professeur de français est une couverture parfaite pour son activité politique. Il lui permet en effet de voyager sans attirer l’attention entre les différentes villes de l’Empire où elle enseigne et de transmettre ainsi des messages et du matériel.

En 1905, la première révolution russe éclate. Des conseils ouvriers – les soviets – se constituent dans toutes les villes ouvrières du pays. Jeanne Labourbe y participe avec enthousiasme et prend souvent la parole durant des meetings dans les usines. Mais cette première révolution est un échec. Après avoir concédé quelques réformes démocratiques (qu’il reprendra très vite), le régime tsariste écrase dans le sang l’insurrection ouvrière de Moscou puis déchaîne une répression brutale à l’échelle de toute la Russie.

Marie Labourbe est arrêtée, et après un passage en prison, expulsée de Russie comme « élément indésirable ». Cela ne la décourage pas. Quelques mois plus tard, elle revient clandestinement en Russie et y rejoint les Bolcheviks, la tendance dirigée par Lénine qui s’oppose aux Mencheviks réformistes au sein du Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR). Pour tromper la police tsariste, Marie Labourbe adopte alors le prénom de « Jeanne », sous lequel elle va militer jusqu’à sa mort.

En février 1917, une nouvelle révolution balaie le tsarisme et porte au pouvoir un gouvernement provisoire bourgeois soutenu par les réformistes, tandis que des soviets réapparaissent. Dès ce moment-là, Lénine et Trotsky prônent la prise du pouvoir par la classe ouvrière organisée dans les soviets. Après de longs mois de lutte politique et d’explications patientes, en octobre 1917, les bolcheviks finalement majoritaires font approuver en octobre par le congrès des soviets de toute la Russie l’insurrection qui vient de renverser le gouvernement provisoire. La classe ouvrière russe a pris le pouvoir. Elle va devoir le défendre.

Si, à Petrograd, la prise du pouvoir a été relativement indolore, à Moscou où milite Jeanne Labourbe, la situation est plus difficile. Profitant des hésitations des dirigeants bolcheviks locaux, les partisans du gouvernement provisoire s’organisent en une « Garde blanche », en référence aux contre-révolutionnaires de la Révolution française, et massacrent les soldats de la garnison du Kremlin, qu’ils soupçonnent de sympathies révolutionnaires. Il faut quatre jours de combat pour que la Garde rouge des ouvriers et des soldats révolutionnaires de Moscou prenne le contrôle de la ville. La contre-révolution semble vaincue, mais elle va bénéficier d’une puissante aide extérieure.

A Odessa

Dès octobre 1917, la plupart des grandes puissances impérialistes, effrayées par la révolution russe, apportent une aide massive aux forces contre-révolutionnaires vaincues. L’argent et les armes coulent à flots sur les armées blanches. Des troupes britanniques débarquent dans le Caucase et dans la région d’Arkhangelsk, dans le nord de la Russie. Les Japonais et les Américains occupent l’Extrême-Orient russe. Les troupes allemandes envahissent l’Ukraine et les Pays baltes. Après la révolution allemande de novembre 1918 et la fin de la Première Guerre mondiale, l’armée française débarque à son tour en Ukraine pour y soutenir l’armée du général « blanc » Dénikine.

Cette nouvelle est un choc pour Jeanne Labourbe, qui participe alors à l’animation d’un groupe de militants français organisés au sein du parti communiste russe. Comme elle l’écrit elle-même, « l’idée que les fils des communards de 71, les descendants des révolutionnaires de 93, viennent étouffer la grande révolution russe est tout simplement insupportable ». Elle demande donc au comité central de l’envoyer clandestinement dans la zone occupée par les troupes françaises. Bien qu’elle soit précieuse pour le travail organisé à Moscou, sa demande est acceptée et Jeanne Labourbe traverse la ligne de front de la guerre civile, avec un groupe de propagandistes clandestins.

Au début de janvier 1919, elle est à Odessa. Cette ville ouvrière de la côte de la Mer Noire est alors occupée conjointement par les troupes blanches et par l’armée française. Malgré la terreur blanche qu’elles y font régner, le parti communiste a réussi à y maintenir un réseau de cellules clandestines. Ses militants ont même installé une imprimerie dans les immenses catacombes d’Odessa, qui sont tellement étendues que les agents blancs ne s’y aventurent jamais, de peur de se perdre.

A Odessa, Labourbe est une des principales animatrices du travail de propagande destiné aux soldats français. Elle et ses camarades les abordent et, dès que c’est possible, discutent avec eux et leur expliquent ce qu’est réellement la révolution russe et pourquoi leur gouvernement les a envoyés la combattre. Un café, le « Découverte des Dardanelles », sert même de salle de réunion clandestine.

Tous ceux qui ont connu alors Jeanne Labourbe soulignent son talent remarquable d’oratrice et de propagandiste, en même temps que son « flair » qui lui permet de repérer rapidement les soldats et les marins qui peuvent être gagnés au communisme. Une fois convaincus, ces hommes doivent à leur tour en convaincre d’autres, pour organiser des cellules clandestines au sein même de l’armée française.

Pour les y aider, un journal en français, Le Communiste, est édité clandestinement sous la direction de Jeanne Labourbe. Il publie des nouvelles sur le mouvement ouvrier français ou sur la situation en Russie, mais aussi des lettres de soldats et de marins français qui dénoncent le comportement de leurs officiers et affirment leur solidarité avec la révolution russe. Ce journal, ainsi que les tracts en français publiés par les communistes d’Odessa, tranchent avec le bourrage de crâne de la propagande officielle qui décrit la révolution russe comme une aventure barbare dirigée par des agents de l’Allemagne.

Ce travail de propagande a un succès certain. Dans ses souvenirs, le soldat Lucien Terion souligne la joie de ses camarades à chaque fois qu’il ramenait des tracts ou des journaux communistes. Dans un grand nombre de navires et de casernes, des « groupes d’action » communistes ont été créés, au grand dam des officiers français qui sentent monter l’hostilité de leurs hommes. Les services secrets français font donc de la lutte contre la propagande communiste et le groupe de Labourbe une priorité.

Ayant réussi à introduire un provocateur dans le réseau, ils arrivent à repérer l’appartement où se cache Jeanne Labourbe et ses camarades. Le soir du 1er mars 1919, des officiers français accompagnés par des officiers russes blancs en forcent la porte. Labourbe et plusieurs de ses camarades, arrêtés, sont amenés dans les locaux des services secrets français à Odessa, où ils sont longuement torturés sans rien avouer.

Les prisonniers sont finalement emportés de nuit dans un des cimetières d’Odessa pour y être assassinés. Le lendemain matin, leurs corps sont découverts par les travailleurs des alentours. Les funérailles rassemblent près de 7 000 personnes. Par crainte des dénonciations, aucun discours n’est prononcé. C’est silencieusement que la classe ouvrière d’Odessa rend hommage à ces militants tombés sous les coups de la terreur blanche.

A peine un mois plus tard, les troupes françaises démoralisées sont contraintes d’évacuer le port d’Odessa face à l’avance de l’Armée rouge. La propagande révolutionnaire organisée par Labourbe y a sans aucun doute aidé : des unités françaises ont même refusé de combattre les troupes rouges. Un mois plus tard, ce sont plusieurs navires français qui vont être secoués par les fameuses « Mutineries de la Mer Noire ». Sur la côte roumaine et en Crimée, des marins français se révoltent contre leurs officiers. Certains réclament de rentrer en France, d’autres veulent carrément passer du côté bolchevik et livrer leurs navires à l’Armée rouge.

Les mutineries sont finalement contenues, mais elles obligent le gouvernement français à mettre fin à son intervention militaire contre la Russie soviétique. Les généraux blancs sont furieux, car ils savent pertinemment que, sans l’appui français, ils ne peuvent résister à l’Armée rouge. A la fin avril 1919, l’Etat-major français est finalement contraint de négocier avec le gouvernement soviétique, pour pouvoir évacuer ses troupes encerclées en Crimée. Le même scénario s’est reproduit parmi les troupes britanniques devant Arkhangelsk. Partout, la propagande communiste organisée par des militants comme Jeanne Labourbe a rencontré un écho chez les soldats des corps expéditionnaires impérialistes.

La révolution de 1917 n’était pas qu’une « affaire russe ». C’était un épisode de la lutte des classes internationale entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. En sacrifiant sa vie pour aider la Russie soviétique à résister aux assauts de l’armée de sa propre bourgeoisie, Jeanne Labourbe a donné au monde un exemple concret d’internationalisme communiste.

- Détails

- La rédaction

Paris, février 1962. La perspective d’une fin de la guerre d’Algérie semble s’être éloignée depuis la suspension des pourparlers de paix, le 28 juillet 1961, entre le GPRA. (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne) et le gouvernement français. Cependant, dans les arcanes du pouvoir, tout le monde s’accorde à dire que la seule issue possible est l’indépendance de l’Algérie. S’accrochant désespérément à leur rêve d’une Algérie française, les fascistes de l’OAS. (Organisation Armée Secrète), multiplient les attentats en Algérie et en Métropole. Cette stratégie de la terreur vise à mettre la pression sur le gouvernement français, qui se dit de plus en plus favorable à de nouvelles négociations avec le GPRA.

Face à ce « péril brun », les milieux de gauche se mobilisent autour du Comité Audin (Comité d’intellectuels luttant pour faire la lumière sur la disparition de Maurice Audin, militant du Parti Communiste Algérien), du PCF, de l’UNEF, et du PSU. Dans les universités, des journées de grève sont organisées avec succès, ce qui pousse de Gaulle à déclarer : « Le peuple n’a pas à se préoccuper du problème de l’OAS ; c’est aux forces de l’ordre d’agir ». Cependant, les forces de l’ordre ne sont pas aussi zélées dans leur lutte contre le terrorisme de l’OAS que dans la répression des sympathisants de la cause algérienne. Le 7 février 1962, dix attentats sont commis, à Paris, par l’OAS. Les cibles sont des universitaires, des élus du PCF, des officiers, des journalistes ainsi que le Ministre de la Culture, André Malraux. La bombe qui visait ce dernier blesse grièvement une enfant de quatre ans, Delphine Renard, qui perdra un œil et sera défigurée.

Cette vague d’attentats pousse la gauche à organiser un rassemblement, le 8 février 1962, place de la Bastille à Paris. Or, suite à l’état d’urgence décrété le 21 avril 1961, un arrêté préfectoral interdit toute manifestation sur la voie publique. Cependant, selon certains historiens (dont le Professeur Brunet), le préfet de Paris de l’époque, Maurice Papon, avait envisagé de tolérer la manifestation du 8 février. C’est le Général de Gaulle lui-même qui se serait opposé à ce que le rassemblement ait lieu, après l’avoir qualifié de « communiste », ce qui, dans sa bouche, signifiait clairement « subversif », voire « dangereux ». De plus, l’interdiction de cette manifestation flattait l’aile droite de ses partisans, en montrant que de Gaulle ne jouait pas le jeu des communistes dans la solution du conflit algérien.

Le jour de la manifestation, les consignes sont claires : il ne faut tolérer aucun rassemblement et « faire preuve d’énergie » dans la dispersion des manifestants. Cette « énergie », les policiers dépêchés sur place vont la fournir de façon dramatique. Le quadrillage de la manifestation est parfait ; c’est en direction d’une véritable toile d’araignée policière que se dirigent les manifestants, à partir de 18h00. 2845 CRS, gendarmes mobiles et policiers sont organisés en cinq divisions entourant le quartier de la Bastille, de la gare de Lyon aux métros Filles du Calvaire et Saint Ambroise, et de la rue Saint Antoine au boulevard Voltaire.

Côté manifestants, on souhaite un rassemblement pacifique ; un communiqué radio précise, le 8 février, que « les manifestants sont invités à observer le plus grand calme ». En outre, les organisateurs prennent la décision de ne pas défiler, estimant que la police ne chargerait pas un rassemblement statique.

A l’heure du rassemblement, les manifestants se heurtent aux forces de l’ordre. Certains sont reflués sur la rive gauche, alors que, sur la rive droite, la tension monte peu à peu. En effet, quelques affrontements se déclenchent boulevard Beaumarchais. La réponse policière est terrible. On matraque des manifestants, des passants, les hommes, les femmes et personnes âgées, jusque dans les cafés et les stations de métro. L’acharnement est tellement aveugle que même des policiers en civil seront blessés.

Mais c’est boulevard Voltaire et rue de Charonne que la répression est la plus violente. Alors que les organisateurs donnent le signal de dispersion, les forces de l’ordre, commandées par le Commissaire Yser, chargent le cortège. En effet, sur ordre de la salle de commandement, c’est-à-dire du Préfet Papon, il faut « disperser énergiquement » les manifestants. Les policiers chargent avec une telle brutalité et de façon si soudaine, qu’un mouvement de panique s’empare des manifestants, qui tentent de fuir vers la station de métro la plus proche.

Les premières cibles des forces de l’ordre sont des élus communistes, qu’ils frappent à la tête. Puis, c’est au tour des manifestants qui, portés par la foule, trébuchent dans les escaliers du métro et s’entassent les uns sur les autres. Au lieu d’aider les gens qui suffoquent, les policiers les frappent, les insultent, et n’hésitent pas à jeter sur eux les grilles d’acier qu’ils trouvent au pied des arbres, ou encore des grilles d’aération. Le bilan de cette agression fut de huit morts, dont un manifestant de quinze ans. Sept d’entre eux sont morts par étouffement, un des suites de blessures à la tête. Tous étaient communistes.

Au lendemain du drame, la presse, de façon unanime, stigmatise la responsabilité des forces de l’ordre. Le Ministre de l’Intérieur, Roger Frey, rejette quant à lui toute la responsabilité sur le Parti Communiste, qu’il accuse d’avoir tenu la manifestation malgré l’interdiction officielle. Au passage, le ministre assimile les manifestants aux fascistes de l’OAS, car ce sont là, explique-t-il, « deux ennemis de l’intérieur ». De son côté, la population française est largement choquée par ce déchaînement de répression : entre 500 000 et un million de parisiens assistèrent aux funérailles des victimes.

Cet épisode de la vie politique française témoigne une fois de plus de l’amnésie historique de l’État français, sur certains sujets. Pendant des années, le drame du 8 février 1962 sera relégué aux oubliettes de l’histoire officielle. Il faudra attendre quatre décennies pour voir la réouverture des dossiers sur la guerre d’Algérie, le début d’une prudente autocritique de la part de l’État, et pour que la lumière commence à se faire sur les événements qui ont coûté la vie aux huit victimes de cette terrible journée.

- Détails

- Jules Legendre

Il y a 100 ans, le 21 janvier 1924, mourait Vladimir Illitch Oulianov, mondialement connu sous le nom de Lénine comme le principal dirigeant du parti bolchevik et de la révolution d’Octobre 1917, en Russie.

Aujourd’hui (comme hier), les historiens et les journalistes bourgeois dépeignent Lénine comme un dictateur sanguinaire et un précurseur de Staline. La plupart des dirigeants réformistes du mouvement ouvrier ne s’élèvent pas au-dessus de cette calomnie. Ce faisant, tous cherchent à dissuader les jeunes et les travailleurs de se tourner vers les idées de Lénine. Et pour cause : elles sont toujours d’une actualité brûlante.

La naissance du marxisme russe

Lénine est né en 1870 dans une famille de petits notables de province. La Russie, alors très arriérée, est dirigée d’une main de fer par l’autocratie tsariste. Malgré l’abolition officielle du servage en 1861, son économie largement agricole est toujours dominée par une infime minorité de grands propriétaires terriens. Cependant, à partir des années 1870, une industrie capitaliste commence à se développer dans une poignée de villes grâce à l’afflux de capitaux provenant d’Europe occidentale et d’Amérique.

Dans ce contexte, le mouvement révolutionnaire russe est d’abord dominé par les idées des Narodniki (les « populistes »), qui font de la propagande auprès des paysans, sans grand succès, et organisent des attentats contre des dignitaires du régime. En 1881, ils parviennent même à assassiner le Tsar Alexandre II. Mais rien de tout cela n’ébranle l’Etat tsariste – au contraire : le terrorisme individuel renforce la répression. Dès lors, l’impasse du « populisme » pousse un nombre croissant de révolutionnaires russes à s’orienter vers les idées du marxisme.

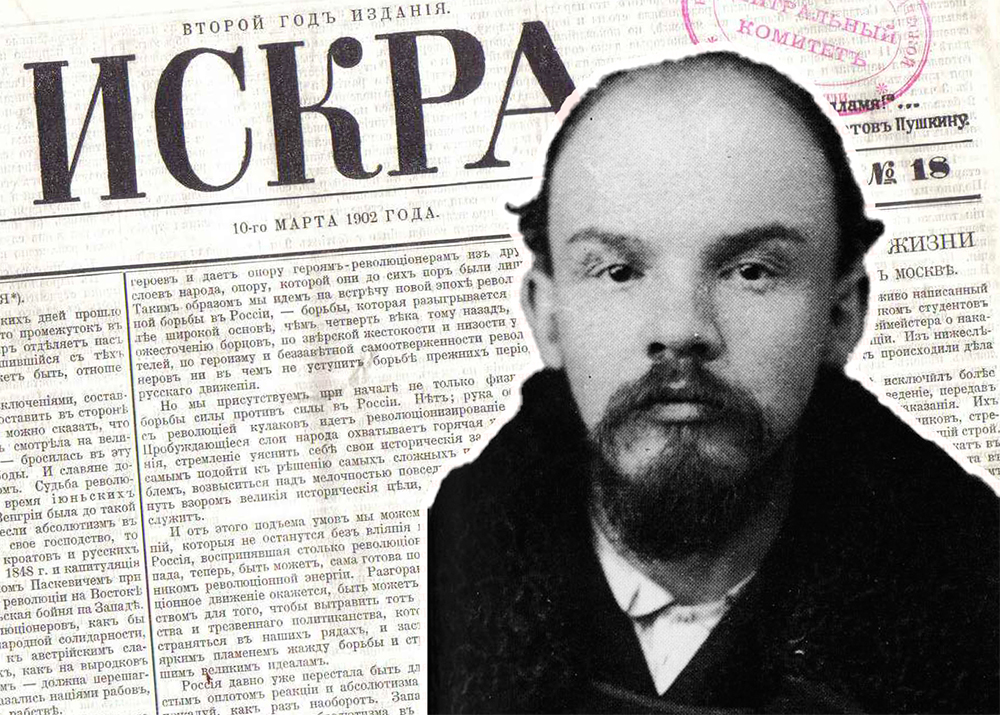

C’est ce que fait le jeune Vladimir Oulianov, qui fut d’abord populiste. Arrêté en 1895 et déporté en Sibérie, il est libéré en 1900 et part en exil. Il commence alors à jouer un rôle clé dans la direction du journal Iskra (« L’Etincelle ») et dans la lutte pour la création d’un parti marxiste unifié, le Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie (POSDR).

C’est ce que fait le jeune Vladimir Oulianov, qui fut d’abord populiste. Arrêté en 1895 et déporté en Sibérie, il est libéré en 1900 et part en exil. Il commence alors à jouer un rôle clé dans la direction du journal Iskra (« L’Etincelle ») et dans la lutte pour la création d’un parti marxiste unifié, le Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie (POSDR).

Le groupe de l’Iskra s’oppose alors au courant des « économistes », qui limitent les revendications des travailleurs aux seules questions économiques : les salaires, les conditions de travail, etc. Pour Lénine et les « Iskristes », le mouvement socialiste doit lier ces revendications immédiates à des mots d’ordre politiques dirigés contre l’ensemble du régime tsariste. Lénine insiste également pour donner au parti la forme d’une organisation disciplinée de « révolutionnaires professionnels » coordonnés autour d’un journal national et d’une direction centrale élue démocratiquement. C’est pour défendre ce programme contre les « économistes » que Lénine rédige en 1901 l’un de ses chefs-d’œuvre : Que faire ?

En 1903, le deuxième congrès du POSDR consacre la victoire du courant « Iskriste » sur les « économistes ». Mais à la surprise générale, ce congrès débouche aussi sur une scission des partisans de l’Iskra. Les divergences se cristallisent d’emblée sur la question des conditions d’appartenance au parti. Menés par Lénine, les bolcheviks (« majoritaires », en Russe) veulent restreindre la qualité de membres du parti à ceux qui « participent activement à l’une de ses organisations », tandis que les mencheviks (« minoritaires ») veulent l’étendre à tous ceux qui « adhèrent » à son programme et « coopèrent » avec lui.

Derrière cette divergence qui peut paraître secondaire, à première vue, se cache une opposition sur l’attitude à adopter vis-à-vis de la bourgeoisie russe : les mencheviks veulent élargir le périmètre du parti pour y inclure des intellectuels libéraux inactifs mais sympathisants, alors que les bolcheviks prônent une rupture nette avec ce milieu bourgeois. Sur le moment, cependant, la signification politique de la scission reste confuse aux yeux de la plupart des militants.

La révolution de 1905

Le dimanche 9 janvier 1905, à Saint-Pétersbourg, une manifestation pacifique de travailleurs est réprimée dans le sang par l’armée tsariste. Les centaines de morts du « Dimanche rouge » ouvrent une brèche irréparable dans l’autorité du régime. Des mobilisations de masse éclatent et prennent parfois une forme insurrectionnelle. Dans la capitale, les travailleurs russes créent les premiers soviets (« conseils ») de délégués élus et révocables, qui constituent l’embryon d’un Etat ouvrier.

Les divergences entre bolcheviks et mencheviks prennent alors une forme plus nette. Les deux tendances sont d’accord pour constater que, si le capitalisme a commencé à se développer en Russie, les tâches élémentaires d’une révolution bourgeoise n’y sont toujours pas réalisées : le régime reste autocratique ; des dizaines de millions de paysans sont privés de terres viables ; l’essentiel de l’industrie est entre les mains du capital occidental. Mais reste à savoir quelle classe doit mener la révolution – et c’est précisément cette question qui oppose les bolcheviks et les mencheviks.

Les mencheviks affirment que la bourgeoisie libérale doit diriger la révolution, prendre le pouvoir et réaliser une réforme agraire à la tête d’un Etat capitaliste moderne, démocratique. Dans cette perspective, la classe ouvrière doit se contenter d’appuyer, sur sa gauche, la soi-disant « bourgeoisie démocratique ».

A l’inverse, Lénine et les bolcheviks soulignent que la bourgeoisie russe est incapable de diriger « sa » révolution, car elle est étroitement liée aux grands propriétaires terriens, s’appuie sur l’Etat tsariste pour contenir le mouvement ouvrier et dépend des capitaux étrangers pour son industrie. Elle ne peut – et ne veut – lutter ni pour la réforme agraire, ni pour une véritable démocratie, ni contre l’impérialisme. Lénine affirme que seule une alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie pauvre peut prendre le pouvoir et mener à bien les tâches de la révolution bourgeoise. Il explique aussi qu’une révolution victorieuse, en Russie, déclencherait une vague révolutionnaire dans toute l’Europe.

La révolution de 1905 confirme pleinement l’analyse de Lénine. Effrayée par la mobilisation massive des travailleurs, la bourgeoisie « démocratique » trahit la révolution. En décembre 1905, à Moscou, une insurrection ouvrière est écrasée dans le sang, après quoi le régime déchaîne une répression brutale à l’échelle de tout l’Empire.

Deux polémiques

Dans ce contexte, nombre de militants cèdent au désespoir. Des bolcheviks se suicident ; d’autres rejettent le matérialisme marxiste et se tournent vers des doctrines idéalistes, voire mystiques. Lénine se lance alors dans une lutte pour défendre le matérialisme dialectique, c’est-à-dire le noyau théorique du parti. Dans son livre Matérialisme et empiriocriticisme (1909), il soumet à une critique implacable l’idéalisme et le subjectivisme que professent Bogdanov et d’autres « théoriciens » bolcheviks. Plus d’un siècle après sa publication, ce livre reste une arme puissante face aux différentes formes d’idéalisme et de subjectivisme qui sévissent dans la gauche française et internationale (« intersectionnalité », « post-colonialisme », etc.).

C’est aussi dans ces années-là que Lénine polémique avec la grande marxiste polonaise Rosa Luxemburg sur l’attitude que doivent adopter les révolutionnaires vis-à-vis des revendications des nations opprimées. La Russie est alors une « prison des peuples » : le régime tsariste opprime de nombreuses nations – en Pologne, mais aussi dans les Pays baltes, dans le Caucase et en Asie centrale. Or Rosa Luxemburg considère que le droit à l’autodétermination de la Pologne, par exemple, est une revendication réactionnaire car, affirme-t-elle, cela contribuerait à séparer la classe ouvrière russe et la classe ouvrière polonaise, tout en renforçant l’autorité de la bourgeoisie polonaise. Lénine lui répond que la reconnaissance du droit à l’autodétermination des peuples est, au contraire, un moyen pratique d’unir les différentes classes ouvrières dans une lutte commune – en montrant aux ouvriers polonais, par exemple, que les travailleurs russes sont prêts à les soutenir dans leur lutte contre l’oppression nationale. Lénine ajoute que cette position doit s’accompagner d’une critique sans faille des nationalistes bourgeois polonais, pour qui « l’indépendance » ne signifie que la liberté d’exploiter plus « librement » leur propre classe ouvrière. En 1917, c’est précisément cette politique qui a permis aux bolcheviks de gagner l’appui des travailleurs des nations opprimées.

C’est aussi dans ces années-là que Lénine polémique avec la grande marxiste polonaise Rosa Luxemburg sur l’attitude que doivent adopter les révolutionnaires vis-à-vis des revendications des nations opprimées. La Russie est alors une « prison des peuples » : le régime tsariste opprime de nombreuses nations – en Pologne, mais aussi dans les Pays baltes, dans le Caucase et en Asie centrale. Or Rosa Luxemburg considère que le droit à l’autodétermination de la Pologne, par exemple, est une revendication réactionnaire car, affirme-t-elle, cela contribuerait à séparer la classe ouvrière russe et la classe ouvrière polonaise, tout en renforçant l’autorité de la bourgeoisie polonaise. Lénine lui répond que la reconnaissance du droit à l’autodétermination des peuples est, au contraire, un moyen pratique d’unir les différentes classes ouvrières dans une lutte commune – en montrant aux ouvriers polonais, par exemple, que les travailleurs russes sont prêts à les soutenir dans leur lutte contre l’oppression nationale. Lénine ajoute que cette position doit s’accompagner d’une critique sans faille des nationalistes bourgeois polonais, pour qui « l’indépendance » ne signifie que la liberté d’exploiter plus « librement » leur propre classe ouvrière. En 1917, c’est précisément cette politique qui a permis aux bolcheviks de gagner l’appui des travailleurs des nations opprimées.

La guerre et la révolution

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, en 1914, les dirigeants réformistes de la plupart des partis socialistes se rallient à leurs bourgeoisies respectives. Même Lénine n’avait pas anticipé une telle trahison des dirigeants de la IIe Internationale. Quand le journal des sociaux-démocrates allemands annonce qu’ils ont voté les crédits de guerre, Lénine refuse d’abord d’y croire. Puis, le premier choc passé, il se lance dans une défense acharnée de l’internationalisme révolutionnaire. Il fustige non seulement les « social-patriotes » qui ont ouvertement rallié leur propre bourgeoisie, mais aussi les dirigeants – tels Karl Kautsky – dont la propagande « pacifiste » vise à détourner les travailleurs de leurs tâches révolutionnaires. A la « lutte » purement verbale et passive pour une « paix » impérialiste, Lénine oppose la nécessité de « transformer la guerre impérialiste en une guerre civile contre la bourgeoisie ». Enfin, il souligne que l’effondrement de la IIe Internationale met à l’ordre du jour la création d’une IIIe Internationale, qui devra rompre résolument avec les dirigeants réformistes.

En février 1917, la révolution éclate en Russie et balaie en quelques jours l’édifice vermoulu du tsarisme. Des soviets émergent dans tout le pays, mais c’est un gouvernement provisoire composé de politiciens bourgeois qui prend formellement le pouvoir. Et pour cause : ce gouvernement est soutenu par les « socialistes-révolutionnaires » – héritiers des Narodniki – et les mencheviks, qui ensemble sont majoritaires dans les soviets. Quant aux dirigeants bolcheviks présents à Saint-Pétersbourg, dont Kamenev et Staline, ils apportent un soutien critique au gouvernement provisoire, qui refuse pourtant de mettre fin à la guerre, de partager la terre et de proclamer la République.

Depuis son exil en Suisse, Lénine fait entendre une toute autre voix. Le gouvernement provisoire, explique-t-il, prépare le terrain de la contre-révolution. Il faut donc orienter les travailleurs et les soldats vers la prise du pouvoir à travers les soviets, qui engageront alors la transformation socialiste de la société.

En avril, Lénine parvient à rentrer en Russie à travers l’Allemagne, ce qui lui vaudra d’être accusé par ses ennemis d’être un « agent allemand ». A Saint-Pétersbourg, Lénine défend sa position dans ses célèbres Thèses d’avril. Il y développe ses perspectives et explique aussi la tâche qu’il assigne au parti : « expliquer patiemment, systématiquement, opiniâtrement » son programme aux masses. S’appuyant sur sa base militante, Lénine parvient à changer l’orientation du parti bolchevik.

En avril, Lénine parvient à rentrer en Russie à travers l’Allemagne, ce qui lui vaudra d’être accusé par ses ennemis d’être un « agent allemand ». A Saint-Pétersbourg, Lénine défend sa position dans ses célèbres Thèses d’avril. Il y développe ses perspectives et explique aussi la tâche qu’il assigne au parti : « expliquer patiemment, systématiquement, opiniâtrement » son programme aux masses. S’appuyant sur sa base militante, Lénine parvient à changer l’orientation du parti bolchevik.

Cet épisode est une illustration du rôle que peut jouer un individu dans certaines circonstances. Dans son Histoire de la révolution russe, Trotsky a bien décrit ce rapport entre Lénine et le parti bolchevik : « La dictature du prolétariat découlait de toute la situation. Mais encore fallait-il l’ériger. On ne pouvait l’instaurer sans un parti. Or, le parti ne pouvait accomplir sa mission qu’après l’avoir comprise. Pour cela justement, Lénine était indispensable. [...] De l’importance exceptionnelle que prit l’arrivée de Lénine, il découle seulement que les leaders ne se créent point par hasard, que leur sélection et leur éducation exigent des dizaines d’années, qu’on ne peut les supplanter arbitrairement, qu’en les excluant mécaniquement de la lutte on inflige au parti une plaie vive et que, dans certains cas, on peut le paralyser pour longtemps. »

Fin octobre 1917, alors que les Gardes rouges prennent le contrôle de la capitale, le deuxième congrès des Soviets, majoritairement bolchevik, vote le renversement du gouvernement provisoire et le transfert de « tout le pouvoir aux soviets ». Pour la première fois depuis la Commune de Paris, en 1871, la classe ouvrière s’empare du pouvoir d’Etat.

Pour les bolcheviks, la révolution d’Octobre n’est pas un événement russe, mais le premier maillon de la révolution socialiste mondiale. Dès l’été 1914, Lénine a commencé à préparer activement la fondation d’une nouvelle Internationale. En mars 1919, à Moscou, des délégués venus de 51 pays proclament la IIIe Internationale, l’Internationale communiste (IC). D’emblée, elle exerce une attraction immense sur le mouvement ouvrier international. De nombreux groupes et partis affluent vers elle : en Allemagne, un parti communiste, le KPD, est constitué en décembre 1918 ; en France, la majorité de la SFIO rejoint l’IC lors du Congrès de Tours (1920) ; l’année suivante, une minorité du Parti socialiste italien fait de même ; en Angleterre et ailleurs, de petits groupes se constituent en « partis communistes ».

En Europe, des révolutions éclatent contre les régimes bourgeois discrédités par la guerre mondiale. En Italie, en Allemagne, en Hongrie et ailleurs, les travailleurs se lancent dans l’action, mais sont trahis par les dirigeants réformistes qui, en Allemagne, vont jusqu’à organiser des milices contre-révolutionnaires.

Dans le même temps, les dirigeants des jeunes partis communistes multiplient les erreurs ultra-gauchistes. En Allemagne, par exemple, la direction du KPD boycotte les syndicats et les élections, puis se lance dans une série d’aventures sans espoir, dont le parti ressort très affaibli. Pour tenter de corriger ces erreurs, Lénine rédige en 1920 l’un de ses livres les plus célèbres, La maladie infantile du communisme (« le gauchisme »), dans lequel il s’efforce de transmettre l’expérience du bolchevisme à toute l’Internationale.

La lutte contre le stalinisme

Dans la foulée d’Octobre, la jeune Russie soviétique est assaillie de toutes parts : les puissances impérialistes y envoient leurs armées et appuient les forces contre-révolutionnaires des « Blancs ». De leur côté, les socialistes-révolutionnaires se rallient à la contre-révolution et organisent des attentats. Lénine lui-même sort grièvement blessé d’une tentative d’assassinat en 1918. Durant toute la guerre civile et la lutte contre l’intervention impérialiste, les efforts de Lénine et des bolcheviks sont concentrés sur la survie du régime soviétique. C’est l’époque du « communisme de guerre » et des combats titanesques de l’Armée rouge créée par Léon Trotsky.

Grâce aux sacrifices héroïques des travailleurs et des soldats russes, le régime sort victorieux de ces épreuves. Mais il est isolé et exsangue. L’économie est à genoux, la famine ravage des régions entières et, surtout, aucune révolution n’a triomphé en Europe occidentale. C’est sur cette base matérielle et dans ce contexte international que se développe la bureaucratie stalinienne. La lutte contre la dégénérescence bureaucratique de la révolution sera le dernier combat de Lénine.

Dès le début des années 1920, il tente de s’opposer à la mainmise croissante de la bureaucratie sur l’appareil d’Etat soviétique. Ce faisant, Lénine cherche à s’appuyer sur la participation et le contrôle de la classe ouvrière, mais celle-ci est affamée et politiquement épuisée. Lénine s’oppose aussi aux projets centralisateurs de Staline, qui cherche à imposer aux autres Républiques soviétiques leur rattachement à la Fédération de Russie. Lénine fustige et combat cette manifestation du « chauvinisme grand-russe qui caractérise la bureaucratie russe ».

Au printemps 1922, Lénine subit une première attaque cérébrale. Lorsqu’il se remet au travail, quelques mois plus tard, il est frappé par le développement rapide de la bureaucratie. Il réalise aussi le rôle central qu’y joue Staline. Ce dernier est en train de devenir le principal chef et porte-parole de la bureaucratie. Dans son « Testament », rédigé en décembre 1922, Lénine propose de le relever de toutes ses responsabilités, pour le remplacer par quelqu’un de « plus patient, plus loyal, plus poli et plus attentionné envers les camarades ». Lénine se prépare à lancer une véritable offensive politique contre la clique stalinienne, mais une nouvelle attaque cérébrale l’en empêche. Paralysé par la maladie, il meurt en janvier 1924.

Au printemps 1922, Lénine subit une première attaque cérébrale. Lorsqu’il se remet au travail, quelques mois plus tard, il est frappé par le développement rapide de la bureaucratie. Il réalise aussi le rôle central qu’y joue Staline. Ce dernier est en train de devenir le principal chef et porte-parole de la bureaucratie. Dans son « Testament », rédigé en décembre 1922, Lénine propose de le relever de toutes ses responsabilités, pour le remplacer par quelqu’un de « plus patient, plus loyal, plus poli et plus attentionné envers les camarades ». Lénine se prépare à lancer une véritable offensive politique contre la clique stalinienne, mais une nouvelle attaque cérébrale l’en empêche. Paralysé par la maladie, il meurt en janvier 1924.

La direction stalinienne place son corps dans un mausolée et organise un véritable culte du dirigeant bolchevik. Mais c’est pour mieux trahir ses idées. Au lieu d’œuvrer à la révolution mondiale, les dirigeants staliniens se lancent officiellement dans la construction du « socialisme dans un seul pays ». Au lieu de permettre « au premier manœuvre ou à la première cuisinière venus [...] de participer à la gestion de l’Etat » (Lénine), le stalinisme met sur pied un appareil totalitaire dirigé par une bureaucratie pléthorique et privilégiée. A la politique d’égalité entre les nationalités défendue par Lénine succèdent les déportations de peuples entiers.

C’est à l’Opposition de gauche fondée par Léon Trotsky, en 1923, qu’est revenue la tâche de défendre les idées et les méthodes du bolchevisme et du léninisme – contre les crimes du stalinisme et contre les calomnies de la bourgeoisie. C’est cette tâche que la Tendance Marxiste Internationale poursuit aujourd’hui. L’objectif central de cet article, qui ne pouvait faire mieux que survoler son sujet, est d’encourager la jeunesse qui veut lutter contre le capitalisme à prendre le temps d’étudier l’œuvre magistrale de Lénine. C’est le meilleur moyen de répondre à la nouvelle fournée de mensonges et de bêtises que nos adversaires ne manqueront pas de lui décerner à l’occasion du centenaire de sa disparition.

- Détails

- Greg Oxley

La révolution russe fut l’un des plus grands événements de l’histoire de l’humanité. Les travailleurs qui, en février 1917, se sont révoltés contre le carnage de la première guerre mondiale, la famine, le chômage et l’exploitation, sont parvenus à renverser la monarchie en l’espace de quelques jours. Huit mois plus tard, pour la première fois de l’histoire – mis à part l’héroïque mais éphémère épisode de la Commune de Paris – la classe ouvrière a pris le pouvoir entre ses mains.

Organisés en « soviets », c’est-à-dire en assemblées de délégués démocratiquement élus et révocables à tout instant, les travailleurs, les soldats et les paysans pauvres ont tenté, dans des circonstances matérielles extrêmement difficiles, d’ériger une société entièrement nouvelle. A la place du despotisme tsariste, ils ont jeté les bases d’une société socialiste. Ils ont lancé un appel aux exploités du monde entier pour qu’ils suivent leur exemple. L’histoire de leur lutte mérite d’être connue et étudiée par tous les travailleurs du monde, car c’est une preuve concrète de la possibilité d’en finir avec le capitalisme ainsi que du potentiel révolutionnaire de notre classe.

La révolution de février

La révolution a éclaté au cours de la première guerre mondiale, qui en fut la cause immédiate. Le massacre insensé dans les tranchées, conjugué à une grave crise économique, infligeait des souffrances insupportables aux soldats, aux travailleurs et aux paysans de l’Empire tsariste. Dans les villes comme dans les campagnes, la misère s’aggravait, cependant que l’opulence et la corruption régnaient à la Cour Impériale, dans l’aristocratie et la classe capitaliste. A Petrograd, à la fin de 1916, il n’y avait plus de viande et presque plus de farine. Une cinquantaine d’usines avaient fermé leurs portes faute de fuel ou d’électricité.

La révolution a éclaté au cours de la première guerre mondiale, qui en fut la cause immédiate. Le massacre insensé dans les tranchées, conjugué à une grave crise économique, infligeait des souffrances insupportables aux soldats, aux travailleurs et aux paysans de l’Empire tsariste. Dans les villes comme dans les campagnes, la misère s’aggravait, cependant que l’opulence et la corruption régnaient à la Cour Impériale, dans l’aristocratie et la classe capitaliste. A Petrograd, à la fin de 1916, il n’y avait plus de viande et presque plus de farine. Une cinquantaine d’usines avaient fermé leurs portes faute de fuel ou d’électricité.

Depuis le début de l’année 1917, Petrograd était au bord de la révolte. Le 9 janvier [1], à l’occasion du 12ème anniversaire de la révolution de 1905, le nombre de grévistes, à Petrograd, s’élevait à 145 000, soit près d’un tiers de la classe ouvrière de la capitale. Au milieu du mois de février, une manifestation impressionnante de grévistes défilait le long de la perspective Nevsky, scandant « Non à la guerre ! » et « A bas le gouvernement et le Tsar ! ».

Le début de la révolution peut être daté du 23 février 1917, qui était la journée internationale des femmes. Les rassemblements de femmes se sont transformés en manifestations. Elles protestaient contre le manque de pain et contre la guerre. Les femmes passaient d’usine en usine, exhortant les travailleurs à se mettre en grève. 130 000 grévistes répondirent à leur appel. Le 24, la police a ouvert le feu à différents endroits, mais les foules dispersées se regroupaient aussitôt. Le 25, à Petrograd, la grève était générale. Le 26, sur ordre direct du Tsar (« Nicolas le Sanglant »), la police a de nouveau tiré sur les manifestants, mais les soldats du régiment Pavlovsk, ayant reçu l’ordre de faire feu sur les ouvriers, ont tourné leurs armes contre la police. Le rapport de forces basculait en faveur des grévistes. Les soldats rallièrent en masse la cause révolutionnaire. La ville était en pleine insurrection.

Le général Ivanov a adressé une série de questions écrites au général Khabalov, qui était chargé de mener la répression. Les réponses de ce dernier résument assez bien la situation dans la capitale après trois jours de lutte :

Ivanov : Combien de soldats sont à vos ordres, et combien se rebellent ?

Khabalov : Je dispose de [...] quatre compagnies de la Garde, de cinq escadrons de cavalerie et de cosaques, et de deux postes d’artillerie. Le reste de la troupe est passé du côté des révolutionnaires, ou, de connivence avec eux, se déclare neutre. Des soldats se déplacent dans les quartiers [...] et désarment les officiers.

Ivanov : Dans quels quartiers l’ordre est-il maintenu ?

Khabalov : La ville toute entière est entre les mains des révolutionnaires. Le téléphone ne marche pas. Il n’y pas de communication possible entre les différents quartiers.

Ivanov : Quelle autorité gouverne la ville ?

Khabalov : Je ne saurais répondre à cette question.

Ivanov : Les ministères fonctionnent-ils ?

Khabalov : Les ministres ont été arrêtés par les révolutionnaires.

Ivanov : Quelles unités de police sont à votre disposition actuellement ?

Khabalov : Aucune.

Aucun parti n’a dirigé la révolution de février. Le mouvement de masse a trouvé ses dirigeants parmi les éléments les plus courageux et les plus fiables du mouvement ouvrier. Bon nombre de ces militants se considéraient certainement comme « bolcheviks », la tendance révolutionnaire du mouvement social-démocrate russe. Mais en tant que structure organisée, cette tendance n’a joué aucun rôle dirigeant dans les événements. A vrai dire, l’essor du mouvement révolutionnaire a pris de vitesse les dirigeants bolcheviks de la capitale.

Les « soviets », qui avaient surgi lors de la révolution de 1905, firent à nouveau leur apparition. De par sa nature même, une révolution soulève une masse immense d’hommes et de femmes qui entrent soudainement et pour la toute première fois dans l’arène où se jouent leurs destinées, sans y être préparés. Ce n’est qu’au prix de chocs, de défaites et de déceptions que cette masse insurgée parvient à élever sa conscience politique à la hauteur de ses tâches historiques – dont elle n’est, au commencement, qu’un agent inconscient ou semi-conscient. La guerre avait conféré à l’armée, et donc aux masses paysannes qui formaient le gros de ses effectifs, le rôle déterminant dans la vie des soviets. Les soldats-paysans ont choisi comme députés au soviet les officiers et les intellectuels qui, leur semblaient-ils, « s’y connaissaient » en politique. Le poids de l’armée réduisait d’autant celui des représentants éprouvés du mouvement ouvrier au profit d’éléments petit-bourgeois – avocats, médecins, journalistes, etc. Ceux-ci n’avaient jusqu’alors ni acquis ni souhaité acquérir la moindre expérience de la lutte, mais se sont néanmoins trouvés brusquement projetés aux avant-postes d’un puissant mouvement révolutionnaire. L’idéologie amorphe de ces « dirigeants » correspondait aux formules vaguement « démocratiques » et « humanitaires » du Parti Socialiste-Révolutionnaire et de l’aile modérée du Parti Social-Démocrate (les « mencheviks »). Par conséquent, ce sont ces derniers courants qui, dans la foulée de la révolution de février, composaient la grande majorité du Comité Exécutif du « Soviet des députés des travailleurs, des soldats et des paysans ».

Quant aux bolcheviks, bien qu’ils occupaient, en 1914, la première place au sein du mouvement ouvrier de la capitale, leur influence et leur implantation organisationnelle avaient été énormément réduites depuis le début de la guerre, sous l’impact de la répression et de la vague patriotique qui accompagnèrent les premiers mois de guerre. En outre, la marginalisation du parti de Lénine avait été aggravée par la volonté des travailleurs qui se reconnaissaient en lui de se rapprocher le plus possible des députés issus de l’armée et de la paysannerie. Ils craignaient une rupture entre le mouvement ouvrier et la paysannerie, laquelle rupture, pensaient-ils, avait été l’une des causes de la défaite de 1905.

Les travailleurs et les soldats en insurrection étaient les maîtres de la capitale, et la révolution gagnait rapidement les autres villes de l’Empire. Pris de panique, les Démocrates Constitutionnels (les « Cadets ») et autres représentants des capitalistes « libéraux » cherchaient désespérément à maintenir la monarchie, sans laquelle « l’ordre établi » - où ils occupaient une très bonne place - risquait de s’effondrer comme un château de cartes. Mais ils ne trouvaient pas un seul régiment pour soutenir le Tsar. Le 2 mars, un « gouvernement provisoire » a été formé en toute hâte, sous la présidence du Prince Lvov. L’objectif était de sauver la monarchie en remplaçant Nicolas II par son fils, sous l’autorité de son frère Mikhaïl comme Prince Régent. Mais cela s’avéra impossible. Mikhaïl, constatant la fureur révolutionnaire qui se pressait aux portes du pouvoir, a préféré se désister.

Composé de monarchistes notoires, de grands propriétaires terriens et d’industriels (Guchkov, Tereshchenko, Konovalov etc.) le gouvernement provisoire n’avait aucun soutien dans la capitale. Les travailleurs et les soldats ne faisaient confiance qu’aux dirigeants du soviet de Petrograd. Mais ici réside, précisément, le paradoxe de cette première phase de la révolution russe. Les travailleurs ont fait couler leur sang pour renverser le Tsar, et ils ont placé leur confiance dans les « socialistes modérés » qui dirigeaient le soviet. Mais ceux-ci, conscients de l’immense pouvoir concentré entre leurs mains, n’avaient qu’une seule idée en tête : s’en libérer au plus vite à la faveur du « gouvernement provisoire » capitaliste qui, à son tour, espérait un retournement de situation lui permettant de restaurer la monarchie !

Ainsi, la révolution de février, au lieu de transférer le pouvoir aux classes qui l’avaient accomplie – les travailleurs et les paysans en uniforme – a abouti à une situation de « double pouvoir ». Le pouvoir soviétique, à qui les forces révolutionnaires accordaient leur confiance et le commandement de leurs armes, coexistait avec ce qui restait du pouvoir de l’ancienne classe dirigeante. Le gouvernement provisoire ne disposait d’aucune autorité propre. Il était, pour ainsi dire, complètement suspendu en l’air. Son existence dépendait entièrement du soutien que lui accordaient les réformistes du Comité Exécutif du soviet, lesquels renonçaient à remettre en question les intérêts fondamentaux des capitalistes concernant la réforme agraire, les droits des minorités nationales, la monarchie et, surtout, la poursuite de la guerre.

Lénine et le Parti Bolchevik

Le 3 avril, Lénine arrive à Petrograd. Dès son arrivée, gare de Finlande, il fait un discours dans lequel il affirme que les objectifs de la révolution en cours sont socialistes. Ce discours fit l’effet d’une bombe parmi les dirigeants du Parti Bolchevik, dont la perspective n’allait pas, pour la plupart, au-delà d’une révolution « bourgeoise-démocratique ». La préparation de la conférence du parti fut consacrée à la question suivante : le parti doit-il s’orienter vers la conquête du pouvoir par la classe ouvrière ou se limiter à « compléter » une révolution bourgeoise ? Ceux – dans un premier temps largement majoritaires – qui étaient en faveur de la deuxième option se trouvaient défendre une position essentiellement identique à celle des socialistes-révolutionnaires et des mencheviks. Au contraire, dans ses célèbres Thèses d’avril , Lénine défendait l’idée que les tâches proprement bourgeoises-démocratiques – réforme agraire, renversement de l’aristocratie, abolition des vestiges féodaux et droits des nationalités – ne pouvaient être accomplis que par le renversement du gouvernement provisoire et la prise du pouvoir par la classe ouvrière, en alliance avec la paysannerie. D’où son mot d’ordre : « Tout le pouvoir aux soviets ! »

Lors de la conférence du 24-29 avril, au terme d’une lutte interne particulièrement âpre et en s’appuyant sur la base ouvrière du parti contre la « veille garde », Lénine a réussi à réorienter le programme et l’action du parti dans le sens des Thèses d’avril, qui reprenaient en substance le programme et les perspectives élaborées par Trotsky, à la veille de la révolution de 1905, dans sa théorie de la « révolution permanente ».

La nouvelle orientation du Parti Bolchevik allait avoir des conséquences décisives sur le cours ultérieur de la révolution. Pour l’heure, cependant, les bolcheviks étaient loin d’être majoritaires parmi les délégués du soviet. Lénine a donc recommandé de se tourner résolument vers les travailleurs et vers les soviets pour « expliquer patiemment » le programme et les objectifs socialistes du parti. Il fallait revendiquer la publication des traités secrets conclus entre les puissances de l’Entente, exiger que la guerre cesse immédiatement, que l’Exécutif soviétique cesse de soutenir le gouvernement provisoire et qu’il prenne le pouvoir en main.

Le gouvernement de coalition et la guerre

Les prix augmentaient, le pain manquait et la guerre se prolongeait. Devant l’inaction du gouvernement et des dirigeants du soviet, les travailleurs perdaient patience. L’influence des bolcheviks augmentait. Au cours du mois d’avril, manifestations et affrontements se succédèrent. L’opposition à la politique des « conciliateurs » mencheviks et socialistes-révolutionnaires grandissait dans tous les centres urbains. Les bolcheviks pouvaient désormais compter sur l’appui d’environ un tiers des travailleurs de Petrograd.

Au début du mois de mai, les dirigeants « conciliateurs » du soviet ont formé un gouvernement de coalition avec les monarchistes et les capitalistes du gouvernement provisoire. Les délégués du soviet accueillirent d’abord positivement cette démarche. Ils croyaient qu’ils allaient désormais pouvoir changer la politique du gouvernement. Mais au contraire, en entrant dans les ministères, les dirigeants du soviet assumaient la responsabilité directe de la politique pro-capitaliste du gouvernement, y compris la poursuite de la guerre.

En 1918, Trotsky écrivait : « La révolution était née directement de la guerre, et la guerre devint la pierre de touche de tous les partis et de toutes les forces révolutionnaires. [...] Les soldats mourant dans les tranchées ne pouvaient évidemment pas conclure que la guerre, à laquelle ils participaient depuis près de trois ans, avait subitement pris une autre tournure par le seul fait qu’à Petrograd quelques personnalités nouvelles, s’appelant socialistes-révolutionnaires ou mencheviks, étaient entrés au gouvernement. »

Les puissances de l’Entente exigeaient avec insistance une nouvelle offensive russe, et la coalition au pouvoir s’était secrètement engagée à leur donner satisfaction. Mais des engagements, il fallait rapidement passer aux actes. Une vague de propagande visant à faire accepter l’idée d’une nouvelle offensive fut lancée dans la presse et dans les soviets, conjuguée à une campagne de haine et de calomnie dirigée contre les bolcheviks. Au sein de l’armée et de la marine, le gouvernement tentait par tous les moyens de restaurer la « discipline » et l’autorité des généraux tsaristes. Mais la colère des soldats, des marins et des travailleurs était à son comble. Ils ne voulaient plus de cette guerre. Pour donner un caractère aussi organisé et puissant que possible à cette colère, les bolcheviks envisageaient l’organisation, pour le 10 juin, d’une manifestation armée à Petrograd. L’objectif était de faire pression sur les ministres issus du soviet pour qu’ils rompent avec les « ministres capitalistes » et prennent directement le pouvoir.

Cependant, face à la puissance de la campagne contre cette manifestation, menée conjointement par les socialistes-révolutionnaires, les mencheviks, les capitalistes « libéraux » et les contre-révolutionnaires, et compte tenu de la position encore minoritaire des bolcheviks dans le Congrès des soviets de Russie, qui s’était réuni à partir du 3 juin, les bolcheviks ont dû renoncer. Le ministre « de gauche » Tseretelli voulut forcer son avantage et se prononça aussitôt pour le désarmement des travailleurs et des éléments de la garnison adhérant aux idées des bolcheviks. Mais ceci s’avéra impossible. Les soviets avaient accepté de s’opposer à la manifestation, mais ne suivaient pas le gouvernement au point de désarmer les opposants à la guerre. Le Congrès des Soviets a convoqué une manifestation – sans armes – pour le 18 juin, afin de dédommager les travailleurs de la capitale de l’interdiction de la manifestation du 10. Or, cette manifestation – qui fut particulièrement puissante, puisque sous l’autorité officielle des soviets – allait marquer un grand pas en avant pour le Parti Bolchevik. Partout, les revendications inscrites sur les banderoles et les tracts reprenaient les mots d’ordre des bolcheviks : « A bas les traités secrets ! », « Arrêtez la guerre ! », « A bas les dix ministres capitalistes ! », « Tout le pouvoir aux soviets ! ». Comme le remarquait Trotsky, revenu dans la capitale au début du mois de mai, « cette manifestation prouva non seulement à nos ennemis, mais aussi à nous-mêmes, que nous étions beaucoup plus fort que nous le supposions. »

C’est dans ce contexte que le ministre « socialiste » Kerensky a ordonné, le jour même de la manifestation, le lancement de la nouvelle offensive militaire sur le front. Ce n’était pas une coïncidence. Le gouvernement voulait effacer l’impact psychologique et politique de la manifestation, et noyer l’influence grandissante des bolcheviks sous une vague de ferveur chauvine. Il plaçait son espoir dans la réussite de l’offensive, dont il espérait qu’elle permettrait de rétablir la discipline au sein de l’armée et de restaurer l’autorité du gouvernement à Petrograd. Mais l’offensive tourna court, et une grave crise gouvernementale a précipité le départ des ministres « Cadets » du gouvernement. C’était l’occasion parfaite de rompre avec les représentants du capitalisme au gouvernement. Mais les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks issus des soviets avaient peur de gouverner seuls, ce qui leur aurait laissé comme seuls points d’appui la classe ouvrière et les soldats révolutionnaires. Aussi se sont-ils empressés d’intégrer d’autres ministres capitalistes au gouvernement, et ont alors annoncé la formation d’un deuxième gouvernement de coalition.

Cette annonce a déchaîné l’indignation des ouvriers et des soldats de la capitale, dont une fraction importante s’apprêta à organiser une manifestation armée contre le gouvernement. Lénine et Trotsky n’étaient pas favorables à cette action. Ils comprenaient que Petrograd était en avance sur le reste du pays. Même à Petrograd, l’ensemble de la garnison n’était pas encore au même niveau d’exaspération que les travailleurs, les marins et les soldats – notamment ceux des régiments de mitrailleurs – qui voulaient marcher les armes à la main contre le gouvernement. Les éléments les plus révolutionnaires allaient trop loin, trop vite. Les bolcheviks s’efforçaient d’empêcher une action prématurée qui risquait de finir dans un bain de sang. Mais ils ne purent pas l’arrêter. Les manifestants se regroupaient massivement à partir du 3 juillet. Le 4, ils étaient près de 500 000, sans dirigeants, sans organisations. Dans la nuit, le Comité central du parti bolchevik décida de se placer à la tête de la manifestation, dans le but de l’empêcher de se transformer en une insurrection prématurée.

Cependant, Kerensky ramenait vers la capitale des troupes fiables. L’heure était à la répression. Des cosaques et des policiers ont été lancés contre les manifestants, tuant plusieurs centaines de personnes. Une vague d’arrestations et d’assassinats a déferlé sur la ville. Lénine a dû regagner la clandestinité. Trotsky a été incarcéré. La presse et les locaux des bolcheviks ont été saccagés.

Les « journées de juillet » démontraient qu’à Petrograd, les réformistes avaient perdu le soutien des travailleurs et des soldats. Mais elles montraient aussi qu’ils disposaient encore de réserves de soutien dans le reste du pays. Dans la capitale, les deux tiers des délégués ouvriers envoyés au soviet étaient désormais des bolcheviks. La majorité des marins et des soldats soutenaient également la politique de Lénine. Mais certains régiments vacillaient encore, se déclarant « neutres ». Toujours est-il que pas une seule unité de la garnison de Petrograd n’accepta de se battre pour le compte du gouvernement et des dirigeants réformistes du soviet.

La contre-révolution mise en échec

La révolution de février, bloquée dans son élan, puis trahie par des dirigeants « conciliateurs », a donc été suivie par une offensive contre-révolutionnaire. Derrière l’écran de la « coalition », les généraux tsaristes se préparaient à prendre leur revanche en noyant la révolution dans le sang. Cependant, la révolution n’avait pas encore dit son dernier mot, et les effets de la défaite de juillet n’allaient pas durer longtemps. Les nouvelles du front étaient mauvaises. Après quelques modestes succès, l’offensive s’est enlisée. Le carnage futile se poursuivait. Le général tsariste Kornilov a ordonné l’exécution de déserteurs et a rétabli la peine de mort pour les actes d’insubordination. Il exigeait également l’interdiction des grèves dans l’industrie et sur les chemins de fer. Kornilov considérait la répression menée contre les bolcheviks par Kerensky comme une « division dans le camp révolutionnaire », dont il comptait profiter pour prendre le pouvoir et imposer une dictature militaire. Cependant, Kerensky est entré « amicalement » en contact avec Kornilov dans le but de mener une action commune. Mais Kornilov n’entendait nullement partager le pouvoir, ce qui a poussé Kerensky à dénoncer le « complot contre-révolutionnaire » fomenté par Kornilov. Le 25 août, les régiments contre-révolutionnaires ont commencé leur marche sur la capitale.

L’avance de Kornilov a donné une nouvelle et puissante impulsion à la révolution, transformant radicalement la situation dans la capitale. Chacun comprenait que si Kornilov était victorieux, les travailleurs de Petrograd subiraient le même sort que les Communards de 1871 aux mains des Versaillais. Devant la gravité de la situation, le Comité Exécutif du soviet n’avait d’autre choix que de faire appel à la classe ouvrière de Petrograd. Il a dû aussi inviter le Parti Bolchevik - contre lequel il menait jusqu’alors une campagne de calomnie et de répression - à participer au « comité de lutte contre la contre-révolution » qui devait diriger la lutte armée contre Kornilov. Trotsky est sorti de prison pour s’occuper de la défense de Petrograd. Pour lui, comme pour Lénine, malgré la politique contre-révolutionnaire et répressive du gouvernement provisoire et du Comité Exécutif du soviet, il était absolument indispensable de faire un front unique avec eux face à la contre-révolution tsariste. Ceci ne signifiait nullement que les bolcheviks soutenaient le gouvernement provisoire. Mais il fallait écarter la menace imminente et mortelle que représentait Kornilov avant de s’occuper du sort de Kerensky et des autres « conciliateurs ».

Les régiments et milices bolcheviks étaient les plus énergiques, courageux et disciplinés dans le combat contre Kornilov. Leur participation s’est avérée décisive. Les cheminots faisaient dérailler les trains acheminant les troupes et les équipements des forces aux ordres de Kornilov. Bon nombre de détachements contre-révolutionnaires, au contact des agitateurs bolcheviks, ont renoncé au combat. L’assaut contre-révolutionnaire échoua lamentablement.

Après la défaite de Kornilov, la composition des soviets, à Petrograd et dans l’ensemble du pays, évolua rapidement. Les délégués pro-bolcheviks augmentaient en nombre au détriment des conciliateurs. De partout, la pression montait en faveur d’une rupture avec le gouvernement provisoire. Début septembre, il n’y avait plus qu’une bien faible majorité, au Comité Exécutif des soviets, en faveur du gouvernement, avec 97 voix pour Kerensky et 86 en faveur de la prise du pouvoir par le soviet. Une semaine plus tard, un vote des délégués au soviet de Petrograd donnait 229 voix en faveur d’un « gouvernement des travailleurs et des paysans », avec 115 voix contre et 51 abstentions. Le 9 septembre, sur 1000 délégués, le vote pro-coalition ne recevait que 414 voix, avec 519 contre et 67 abstentions. A Petrograd, dans le soviet et les comités d’usine, les bolcheviks étaient clairement majoritaires.

L’insurrection du 24-25 octobre 1917, qui a déposé le gouvernement provisoire et établi le pouvoir des soviets, a coïncidé avec l’ouverture du deuxième Congrès des soviets de Russie. Sous la direction de Trotsky, elle a été menée avec rapidité et efficacité. Les bolcheviks avaient gagné, au cours de plusieurs mois de lutte, une majorité décisive au sein des soviets, qui étaient les organisations représentatives incontestées de la classe ouvrière. La prise de pouvoir par les soviets fut pacifique. En cette heure décisive, personne ne voulait se battre pour Kerensky, qui quitta Petrograd dans une voiture mise à sa disposition par l’ambassade américaine.

Le lendemain, dans le journal Rabotchi i Soldat, le Congrès a publié une Déclaration aux travailleurs, soldats et paysans qui résume bien la signification de la révolution d’octobre : « Le gouvernement provisoire est renversé. La majorité de ses membres est déjà arrêtée. Le pouvoir des Soviets proposera une paix immédiate et démocratique à tous les peuples et l’armistice immédiat sur tous les fronts. Il assurera la remise sans indemnité des terres des propriétaires fonciers, des apanages et des monastères à la disposition des comités paysans. Il défendra les droits des soldats en procédant à la démocratisation totale de l’armée. Il établira le contrôle ouvrier de la production. Il assurera la convocation de l’Assemblée constituante. Il assurera à toutes les nations qui peuplent la Russie le droit véritable à disposer d’elles-mêmes ».

[1] Nous utilisons les dates du calendrier russe de l’époque, en décalage de 13 jours par rapport au calendrier européen. Ainsi, la « révolution de février » en Russie a eu lieu, selon le calendrier occidental, en mars, et la révolution d’octobre, en novembre.

- Détails

- Charline B.

Il y a 50 ans, le 11 septembre 1973, un coup d’Etat dirigé par le général Augusto Pinochet renversait le gouvernement de Salvador Allende, consacrant l’échec de la révolution chilienne et plongeant le pays dans une dictature brutale qui dura près de deux décennies et dont la classe ouvrière chilienne ne s’est pas complètement remise, aujourd’hui encore.

Comme pour toutes les révolutions ouvrières, nous devons en tirer les grandes leçons concernant toutes les questions fondamentales de notre mouvement. A l’époque, les communistes du monde entier débordaient d’optimisme. Leurs dirigeants parlaient de « la voie chilienne vers le socialisme », comme d’un processus exceptionnel, absolument original, que l’expérience et les leçons du passé ne pouvaient pas éclairer. Or, dès 1971, les erreurs de la direction du mouvement préparaient le terrain d’un coup d’Etat contre-révolutionnaire. Le 21 septembre 1971, notre camarade Alan Woods écrivait un article intitulé : Chili : menace de catastrophe, dans lequel il anticipait les processus fondamentaux qui préparaient une défaite de la révolution.

Le mouvement ouvrier chilien

Dès le début du XXe siècle, le capitalisme dominait le Chili. Ses matières premières, l’étendue de ses terres cultivables et le développement de son industrie maritime en faisaient un pays riche. La bourgeoisie et les grands propriétaires terriens, unis par une multitude de liens économiques et familiaux, constituaient un seul bloc réactionnaire – lui-même soumis aux impérialistes. Aussi la bourgeoisie chilienne était-elle incapable d’accomplir les deux tâches fondamentales de la révolution « bourgeoise démocratique » : 1) la réforme agraire, le pays comptant des centaines de milliers de paysans sans terre et une poignée de grands propriétaires terriens ; 2) l’émancipation du pays de la domination impérialiste – britannique d’abord, puis nord-américaine. L’industrie du cuivre, colonne vertébrale de l’économie chilienne, était largement contrôlée par les impérialistes.

En conséquence, la classe capitaliste chilienne ne jouait – et ne pouvait jouer –aucun rôle progressiste. C’est à une autre classe, la classe ouvrière, que revenait la responsabilité de faire avancer la société. De fait, bien avant la révolution de 1970-73, les travailleurs chiliens ont joué un rôle de premier plan dans la vie économique et politique du pays, indépendamment de la bourgeoisie et contre la bourgeoisie, arrachant souvent des concessions par leurs luttes.

L’histoire du mouvement ouvrier chilien est riche et passionnante. Arrêtons-nous simplement, ici, sur la naissance des deux grands partis de la classe ouvrière chilienne. Créé en 1912, le Parti Ouvrier Socialiste chilien adhère en 1922 à la IIIe Internationale fondée en 1919 par Lénine et Trotsky. Il devient alors le Parti Communiste Chilien (PCCh). Mais dans la deuxième moitié des années 20, le PCCh est rapidement affecté par la dégénérescence stalinienne de l’Internationale Communiste. Il se bureaucratise et défend la ligne absurde de la « troisième période », dont la théorie du « social fascisme » caractérisait toutes les tendances du mouvement ouvrier – sauf les communistes – comme « fascistes »…

En 1933, en réaction à la dégénérescence du PCCh et sous l’impact d’une radicalisation des masses frappées par la crise de 1929, le Parti Socialiste (PS) est créé sur des bases programmatiques et théoriques très radicales. Mais dès 1938, dans le cadre de la politique stalinienne des « Fronts Populaires », le PS fait alliance avec le Parti Radical (un parti bourgeois). Au fil des concessions programmatiques et sous la pression de ses « alliés », le programme du PS est graduellement vidé de tout ce qui portait atteinte au capitalisme chilien.

La Démocratie Chrétienne

Les investissements étrangers au Chili eurent au moins une conséquence positive : en développant les forces productives, ils renforçaient la taille et le poids social de la classe ouvrière. Au début des années 60, celle-ci est devenue, de loin, la force dominante du pays : 70 % de la population active est salariée. Dans le même temps, la lutte des classes s’intensifiait.

En 1964, la droite traditionnelle chilienne est complètement discréditée, car elle s’est avérée incapable de moderniser le pays et de l’arracher à la domination impérialiste. Lors des élections de 1964, les capitalistes et les impérialistes se tournent alors vers la Démocratie Chrétienne, un parti bourgeois qui, cependant, use d’une démagogie « sociale ». Ce parti est l’ultime recours de la classe dirigeante face à la gauche. Son chef, Eduardo Frei, est soutenu par les Etats-Unis et toute la droite contre le candidat commun du PCCh et du PS, Salvador Allende.

Frei remporte les élections. Elu sur un discours très à gauche, il engage un début de réforme agraire extrêmement limitée et prend quelques mesures superficielles en faveur d’une « chilénisation » du cuivre : l’Etat prend davantage de parts dans cette industrie, mais sans pour autant nuire sérieusement aux intérêts nord-américains. Quant à la classe ouvrière, ses revendications restent insatisfaites. Les soulèvements ouvriers sont brutalement réprimés. La lutte des classes, cependant, continue de s’intensifier. Le gouvernement pro-capitaliste d’Eduardo Frei est rapidement discrédité. Cette situation débouche sur la victoire électorale de l’« Unité Populaire », en 1970, avec à sa tête Salvador Allende.

L’Unité Populaire

L’Unité Populaire (UP), coalition du PS, du PCCh et de quelques petits partis, dont le Parti Radical, remporte les élections du 4 septembre 1970, mais avec une faible avance qui ne permet pas à Allende d’avoir une majorité au Congrès. La droite, dont la Démocratie Chrétienne, est divisée, mais totalise plus de 58 % des voix.

La droite exige alors d’Allende qu’il souscrive à certaines conditions pour pouvoir former un gouvernement. Ce « pacte de garanties constitutionnelles » interdit notamment la formation de milices ouvrières, la nomination de membres des forces armées qui n’ont pas été formés dans les académies militaires et l’impossibilité d’effectuer tout changement dans le commandement de l’armée sans l’accord préalable du Congrès. Autrement dit, ce « pacte » prévoit que l’Etat – « un détachement d’hommes en armes en défense de la propriété » (Marx) – reste sous le contrôle de la bourgeoisie.

Allende est un martyr de notre cause. Mais le fait est qu’en acceptant ce « pacte » concocté par la droite chilienne, Allende et ses partenaires de l’UP ont commis une grave erreur. L’appareil d’Etat n’est pas au-dessus des classes, impartial ; c’est un instrument de domination aux mains de la classe dirigeante. La signature de ce pacte était une première manifestation du crétinisme parlementaire des dirigeants de l’UP, qui ont perdu un temps fou à « débattre » avec les députés de droite de la « légalité constitutionnelle » des mesures gouvernementales – pendant que les mêmes députés de droite préparaient, hors du Congrès, le renversement violent du gouvernement et l’écrasement de la révolution dans le sang. Telle était la soi-disant « voie chilienne vers le socialisme – en réalité, une voie vers le désastre.

Ajoutons que les dirigeants du PCCh, fort de leur théorie des « deux étapes » (« démocratie » d’abord, puis socialisme un jour, plus tard…) étaient les partisans les plus fanatiques du « respect de la légalité constitutionnelle ». Le secrétaire général du PCCh, Luis Corvalán, vantait régulièrement « l’aile progressiste de la bourgeoisie » (en réalité inexistante) et les soi-disant « traditions démocratiques de l’armée chilienne », le tout dans le but de convaincre les masses révolutionnaires de l’impossibilité… d’un coup d’Etat.

Si la participation aux élections du mouvement ouvrier chilien permettait à la révolution chilienne de se couvrir de la légalité parlementaire bourgeoise, l’obstination de la direction du mouvement à respecter scrupuleusement cette légalité, lorsque cela revient à se lier les mains face à l’ennemi, était une erreur majeure.

Allende répètera malheureusement cette erreur à plusieurs reprises, s’embourbant dans des manœuvres parlementaires avec la Démocratie Chrétienne au lieu de prendre les mesures qui auraient permis de transférer le pouvoir aux ouvriers. En réalité, l’élection de septembre 1970 n’était qu’un pâle reflet du rapport réel entre les classes : près de 75 % de la population était salariée. Une partie des travailleurs avaient appuyé avec beaucoup d’enthousiasme le candidat Allende ; une autre partie, qui avait voté pour la Démocratie Chrétienne, vota pour l’Unité Populaire aux élections municipales de 1971 (51 % des voix pour l’UP). Des mesures plus radicales contre la bourgeoisie auraient sûrement permis de rallier encore plus largement la classe ouvrière.

Les réalisations du gouvernement de l’UP

La campagne électorale d’Allende annonçait 40 grandes mesures. Et de fait, le gouvernement met rapidement en œuvre des réformes profondes. Il commence par nationaliser la grande industrie textile. Puis, surtout après les élections municipales de 1971, les réformes s’accélèrent sous la pression des masses : nationalisation du cuivre (80 % des exportations du pays), des mines de charbon et de nitrates, mais aussi des télécommunications. Les loyers et des biens de première nécessité sont plafonnés ; les salaires sont augmentés de 40 à 60 %.

Après un temps d’hésitation, la réforme agraire avance à grands pas – à l’initiative, surtout, de comités de paysans qui se saisissent des terres, expropriant les latifundistes. Mais les dirigeants de l’UP se méfient des organisations paysannes, les accusant d’être manipulées par des groupes « gauchistes ». Le gouvernement freine la formation des « conseils paysans », qui auraient changé l’organisation de la production. Or, faire accepter cette nécessaire réorganisation par la voie légale, c’est-à-dire via le Congrès, était impossible. Malgré cela, le gouvernement parvient à mettre fin au système latifundiaire en 1972.

L’enthousiasme de la classe ouvrière et des paysans pauvres était énorme. Cela se manifestait notamment par la multiplication d’organes du pouvoir ouvrier dans les usines et dans les quartiers ouvriers : conseils d’administration d’entreprises, associations populaires, commandos communaux, groupes de contrôle de l’approvisionnement, etc. L’euphorie gagnait même la base militante du « centre », qui scissionna sur la question : « pour ou contre la révolution » ?

A ce moment-là, dans le courant de l’année 1971, toutes les conditions étaient réunies, dans la société chilienne, pour une transformation profonde de la société : les dirigeants socialistes et communistes formaient le gouvernement légitime du pays et avaient le soutien de la base des forces armées. Un référendum pour changer la Constitution aurait permis la transition « pacifique » chère à l’Unité Populaire. Mais par une confiance aveugle en la bonne volonté de l’ennemi de classe, les chefs de l’UP ont laissé les leviers de l’appareil d’Etat aux mains de la bourgeoisie.

C’est donc une situation de double pouvoir qui s’est développée dans le pays. D’un côté, l’appareil d’Etat restait sous le contrôle des capitalistes, qui sabotaient l’économie, organisaient la pénurie, protégeaient leurs intérêts de classe et réprimaient les « excès » des masses. Mais d’un autre côté, des organes de pouvoir populaire se développaient dans les usines, les quartiers, les campagnes : « cordons industriels », « comités de ravitaillement et de contrôle des prix » luttant contre la pénurie et le marché noir, etc.

La révolution socialiste nécessitait le développement et l’armement de ces organes démocratiques, leur coordination au niveau local et national – et le transfert effectif du pouvoir entre leurs mains. La direction de l’Unité Populaire – et en particulier les dirigeants du PCCh – s’y refusait, ce qui a permis à la contre-révolution de se mettre en marche.

La contre-révolution

Dès 1971, la réaction s’organise et se prépare à frapper. D’abord par le sabotage parlementaire : grâce à la majorité simple dont la droite dispose au Congrès, elle obtient la destitution de deux hauts fonctionnaires et sept ministres d’Allende, en trois mois à peine. Puis la bourgeoisie organise le sabotage de l’économie nationale : elle organise la pénurie et le marché noir, ainsi que des manifestations comme la « marche des casseroles vides ». Des campagnes dans la presse – qui est encore sous le contrôle des capitalistes – désignent Allende comme le responsable du chaos généralisé. Des groupes armés agissent dans la rue, organisant des attentats et semant la terreur. Dans les campagnes, des violences sévissent et des militants paysans sont assassinés. En octobre 1972, une grève des transporteurs financée par les Etats-Unis – qui organisent aussi un embargo contre le Chili – bloque le pays pendant trois semaines, menant le Chili au bord d’une guerre civile.

En mars 1973, les élections législatives renforcent encore l’Unité Populaire (43,4 %). Une partie de l’opposition crie à la fraude et mobilise dans la rue. Le MAPU, le MIR (deux partis de l’UP) et une fraction du PS appellent alors à un approfondissement de la révolution et à la constitution d’une Assemblée Révolutionnaire pour remplacer le congrès. Lors d’un discours d’Allende au Stade national, la base militante de l’UP crie : « assez de conciliations, c’est l’heure de lutter ! » En vain.

La réaction organise et finance des grèves dans la mine d’El Teniente, ce qui aboutit à une manifestation de masse à la mi-juin 1973. Le 29 juin, une tentative de coup d’Etat est menée par le deuxième régiment blindé de l’armée, qui attaque le palais présidentiel de La Monéda. Cette tentative échoue grâce à la mobilisation des masses et faute d’un soutien suffisant – à ce stade – au sein de l’armée. Les travailleurs se mobilisent et manifestent devant le palais présidentiel pour réclamer des armes pour se défendre. Mais le gouvernement continue de s’y refuser. Le Président demande aux travailleurs de se remettre au travail. Cette réaction rassure et renforce la réaction.

En août, le patronat des transports organise une deuxième grève. La petite bourgeoisie commence à basculer vers la droite et des manifestations s’organisent sous la coupe de l’organisation fasciste « Patrie et Liberté ». Le 23 août, Allende nomme Pinochet à la tête de l’armée, sous la pression de la droite, et intègre deux militaires au gouvernement. Une grande manifestation est organisée le 4 septembre, date anniversaire de l’accession au pouvoir de l’Unité Populaire, qui réunit 800 000 personnes à Santiago. Encore une fois, les travailleurs demandent des armes au gouvernement.