Films & Spectacles

- Détails

- Camille D

Le mercredi 26 août sortait le blockbuster américain Tenet, dont le succès cristallise les espoirs de sauver une industrie mise à mal par le Covid-19, et laissée de côté par le gouvernement. Pourtant, même si le film est un succès en salles, le futur du cinéma reste incertain.

Une crise mondiale

Les temps sont durs pour l’industrie du cinéma. Violemment touché par le Covid-19, le cinéma français, pourtant florissant et lucratif était en chute libre cet été. La raison ? Tout d’abord les restrictions dans les salles, pour respecter les distanciations sociales, mais surtout un manque de gros films américains, dont les sorties – indéfiniment repoussées – ont privé les salles de millions de spectateurs potentiels, faisant chuter la fréquentation des salles de 70 %. Pour être viable, la fréquentation aurait dû être quatre fois plus importante. De nombreux cinémas indépendants, dont le célèbre Grand Rex, ont même préféré fermer leurs portes pendant le mois d’août pour éviter de trop grandes pertes.

Des entreprises liées au milieu du cinéma ferment aussi tout simplement leurs portes, comme Ymagis, entreprise spécialisée dans le traitement du son et de l’image pour les salles de cinéma, placée en redressement judiciaire, laissant dans le flou l’avenir de ses 250 salariés français. Le système de financement du cinéma français est lui aussi mis en danger par cette crise. Il est en effet majoritairement financé par un pourcentage sur les billets de cinéma, et se trouve fragilisé par une coupe de 350 millions d’euros ces dernières années.

La concurrence du streaming légal

Cette crise ne concerne pas que le marché français, elle est mondiale. Partout dans le monde, le cinéma en salle s’écroule – à cause de la crise du Covid-19 – mais aussi de la féroce et compétitive concurrence des sites de streaming. En effet, pendant le confinement, les sites de streaming avec abonnements, tels que Netflix et Amazon Prime, ont vu leurs chiffres d’affaires exploser. Netflix a par exemple vu son chiffre d’affaires augmenter de 28 %, du jamais vu.

Cette situation intéresse évidemment les grands studios, qui, motivés par le profit décident de court-circuiter l’industrie du cinéma en salle. En France, on a ainsi pu constater la vente des droits de diffusion de grands films européens directement à Amazon Prime (Pinocchio ou encore Brutus vs César), au grand dam des exploitants. La multinationale Disney, véritable mastodonte du divertissement mondial, a préféré diffuser directement son très attendu Mulan sur sa propre plateforme Disney + à un prix défiant toute concurrence (22 € à l’achat en Europe, mais gratuit en France, alors qu'une sortie au cinéma en famille coûte bien plus cher).

Cette logique est déjà suivie par le studio Universal, qui proposera ses films aux Etats-Unis sur les plateformes de vidéo à la demande seulement 17 jours après leur sortie en salle – à des prix toujours plus compétitifs. Pour les grands studios, la logique est simple, passer par les services de streaming est beaucoup plus profitable. Les studios deviennent détenteur de tout le développement du film, de leur production à leur diffusion.

Les cas de Mulan et d’Universal deviendront sûrement un exemple à suivre pour les autres grands studios, qui leur permettront de maximiser leurs profits en monopolisant toute la chaîne de diffusion sans se préoccuper d’intermédiaires. Cette logique risque d’être assassine pour les petites structures. En effet, paradoxalement dans le système du cinéma français, les films américains à gros budget sont de véritables moteurs pour le marché du cinéma. L’argent engendré par les gros blockbusters est réinjecté dans le système permettant de financer des salles arts et essais ou encore des films à petits budgets. Sans les films américains, la diversité culturelle et artistique que génèrent ces petites structures risque tout simplement de disparaître. Le capitalisme n’a jamais été tendre avec le monde de la culture, et plus particulièrement lorsqu’il est en crise.

La culture n’a d’intérêt pour les capitalistes que lorsqu’elle est profitable, et les mots de la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, ne contredisent pas cette affirmation. Cette dernière a en effet affirmé qu’elle n’irait pas « pleurnicher » pour « réclamer des sous » pour soutenir la culture. De son côté, Jean Castex a annoncé le 26 août un plan de relance de 2 milliards d’euros pour la culture en général alors que le manque à gagner pour le secteur serait plutôt d’environ 22,5 milliards. Face à cette incapacité du système capitaliste à sauver la culture, il est intéressant de se pencher sur le cas d’une industrie du cinéma nationalisée, l’industrie du cinéma soviétique après la révolution d’octobre.

Pour un cinéma nationalisé

La période ayant suivi la révolution d’octobre 1917 fut une période riche et enivrante pour le cinéma. Nationalisé en 1919, il permit à des génies comme Eisenstein ou encore Dziga Vertov de pouvoir tourner des chefs d’œuvre, qui changèrent pour toujours la façon dont on pensait et faisait du cinéma. Grâce à la nationalisation et en dépit des conditions matérielles désastreuses et de l’invasion de 21 armées étrangères, le nombre de films produits en URSS tripla en quelques années. L’Etat se chargea aussi d’implanter le cinéma dans les campagnes, alors économiquement reculées. Les films d’avant-garde et révolutionnaires y ont rencontré un grand succès. On peut estimer, par exemple, que Le cuirassé Potemkine a été vu par plus de 2,1 millions de spectateurs, un succès énorme pour l’époque. Un cinéma populaire, révolutionnaire et accessible au plus grand nombre. Autant d’avancées historiques qui seront étouffées par le régime stalinien.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les premiers résultats financiers de Tenet ont été dévoilés. Distribué en grande pompe à travers tout l’hexagone, le blockbuster de Christopher Nolan à une allure messianique pour l’ensemble de l’industrie du cinéma, et a réalisé un solide démarrage – près d’un million d’entrées en une semaine, ce qui en fait le meilleur lancement de 2020 : il a ainsi attiré 40% des spectateurs d’une semaine. Il a aussi fait un bon démarrage en Amérique du Nord, en dégageant 146 millions de dollars de recettes. Mais ce succès doit cependant être relativisé, car il faut arriver à plus de 500 millions de dollars pour le rentabiliser. Warner Bros a rappelé qu’aucune conclusion ne peut être tirée au vu de la situation actuelle.

Malgré ces chiffres, une chose est sûre, nous ne pouvons pas laisser l’avenir du cinéma aux mains des capitalistes, qui ne font que le sacrifier pour accroître encore davantage leurs profits. Pour en sauver sa diversité, son accessibilité, il n’y a qu’une seule solution : la nationalisation. Ainsi, le cinéma pourra rester un art innovant et populaire, car, comme disait Lénine : « de tous les arts, le cinéma est le plus important ».

- Détails

- Camille D.

Le confinement peut être une chance pour élargir son horizon cinématographique. Nous vous proposons donc une sélection de films aussi bien politiques que divertissants pour passer le temps durant ce confinement :

Sorry to Bother You – Boots Riley (2018)

Passé relativement inaperçu en France, le film de Boots Riley est peut-être l’un des films politiques les plus audacieux et décapants de ces dernières années. Boots Riley, leader du groupe de rap The Coup et militant se revendiquant communiste, nous raconte ici l’histoire de Cassius Green, télémarketeur sans le sou découvrant une méthode magique pour gagner beaucoup d’argent dans un univers où la gronde sociale se fait de plus en plus entendre. Nous restons évasifs sur le synopsis pour garder l’effet de surprise, essentiel dans cette charge géniale contre le système capitaliste.

La Bataille d’Alger – Gillo Pontecorvo (1966)

Le film de Gillo Pontecorvo est l’un des piliers du cinéma des années 60. Avec un casting composé uniquement de non-professionnels (à l’exception de Jean Martin), le film est une œuvre de fiction quasi-documentaire sur la fameuse bataille d’Alger qui eut lieu en 1957, et plus particulièrement sur la lutte pour le contrôle du quartier de la Casbah. Censuré en France au cinéma jusqu’au début des années 70 et à la télévision jusqu’en 2004, ce film a fait couler beaucoup d’encre et a déclenché de nombreuses controverses. Reste que c’est sûrement le plus grand film jamais réalisé sur la guerre d’Algérie. Une vraie claque à découvrir ou à redécouvrir.

Snowpiercer – Bong Joon-Hoo (2013)

Bong Joon-Hoo a reçu l’année dernière une pluie de récompenses et de louanges pour son chef-d’œuvre, Parasite. Mais sa filmographie ne se résume pas qu’à Parasite et regorge d’excellents films aussi variés que politiquement passionnants, comme l’excellent Snowpiercer. Adapté d’une bande-dessinée française de Jacques Lob et Jean Marc Rochette, le film raconte le destin des derniers rescapés de l’humanité confinés dans un train roulant à toute vitesse à travers le monde. A la queue, les pauvres sont entassés et brutalisés, tandis qu’à l’avant les riches vivent une vie luxueuse. Cet ordre est bouleversé le jour où Curtis, jeune homme de la queue du train, décide de mener une révolution pour renverser cette nouvelle bourgeoisie. Virtuose, impressionnant, inventif et politique, Snowpiercer est l’un des meilleurs films de science-fiction de ces dix dernières années, alliant parfaitement le grand spectacle et la réflexion politique.

Le jeune Karl Marx – Raoul Peck (2016)

Qu’il est difficile de faire des biopics historiques qui ne sentent pas la poussière – et qu’il est délicat, dans le système actuel de production, d’en faire un sur des personnalités révolutionnaires ! C’est un défi que Raoul Peck a relevé avec brio. Le réalisateur nous propose de découvrir les jeunes années de Karl Marx, de sa rencontre avec Friedrich Engels jusqu’à la publication du Manifeste du Parti communiste. Un film passionnant tant pour ses indications sur la vie du jeune Marx que pour le souffle épique qui le traverse. A voir absolument !

Us – Jordan Peele (2019)

Après le génial Get Out, Jordan Peele réitère avec un nouveau film d’horreur politique. Le pitch est simple : le séjour d’une famille bourgeoise dans leur maison de vacances tourne au cauchemar lorsqu’ils se font attaquer par leur doppelgänger. Derrière le film d’horreur réussi et réellement effrayant se cache une allégorie acerbe de la société américaine, plus particulièrement des rapports entre les classes. On nous montre la polarisation extrême de la société américaine en parlant frontalement des délaissés que le capitalisme a créés et de leur vengeance. Lupita Nyong’o nous offre aussi l’une des meilleures performances d’actrice de l’année dernière.

Le Cuirassé Potemkine – Serguei Eisenstein (1925)

Le Cuirassé Potemkine est l’un des plus grands films de tous les temps. Il est surtout une représentation des immenses sauts qualitatifs que l’art peut connaître lors des périodes révolutionnaires. Dans la ferveur artistique ayant suivi la révolution d’Octobre 1917, Eisenstein révolutionna le montage, en faisant suivre deux images à la suite pour créer une idée nouvelle, une technique fortement inspirée de son étude de la dialectique marxiste. Cette nouvelle façon de monter, qui révolutionna le cinéma, est constamment utilisée dans le cinéma moderne. Eisenstein décida aussi de laisser de côté le principe du personnage principal, préférant mettre en avant les masses et les anonymes qui les composent. Toutes ces innovations sont donc réunies dans l’immense Cuirassé Potemkine. A sa sortie, le film fut évidemment censuré dans toute l’Europe de peur qu’il inspire la classe ouvrière. Son âge ne lui a pas fait perdre sa puissance révolutionnaire, loin de là : Le Cuirassé Potemkine est le cinéma politique à son meilleur et doit être vu par tous !

- Détails

- MBO

« Moi Daniel Blake », le dernier film du réalisateur britannique Ken Loach, est un cri : un cri contre l'injustice, un cri de la misère silencieuse qui nous donne envie de hurler.

Blake est un homme dont le cœur est fatigué par le travail manuel de ses quarante dernières années, un homme à qui les médecins disent formellement de ne pas travailler au risque d'épuiser son cœur pour de bon. Blake pense alors que cette Angleterre puissante, démocratique et civilisée lui fournira les aides sociales nécessaires. Que le système subviendra à ses besoins, le temps que son cœur et son corps se remettent de tant d'années de labeur.

Mais il n'en est rien. Dans une hypocrisie cynique, il passe des heures à remplir des dossiers, faire des tests, mener un combat administratif dont un de ses voisins lui rappelle qu’« ils rendent les choses si compliquées pour que tu laisses tomber ». L’aide sociale et l’institution qui la fournit (National Health Service), privatisées en Angleterre - et bientôt en France selon l'agenda des capitalistes et de leurs représentants politiques - font pourtant partie depuis longtemps du système de l’Etat. Elles sont la variable de maintien de la « paix sociale », c'est-à-dire le silence de tous ceux qu'il faut garder dans l’espoir de toucher une misère qui leur permettra de survivre.

Cet espoir est souvent vain. Aucune aide ne sera versée, car chaque fois l’administration trouvera une astuce. Mais Blake n'arrive pas à croire qu'il s'agit d'un faux espoir et continue sa « lutte administrative ». Dans son combat, il rencontrera une mère et ses enfants, dont la situation est plus absurde encore. Son histoire est celle d’une famille qui a faim et vit dans la misère la plus totale. Pour ne pas être arrivée à l’heure à un rendez-vous, elle ne peut toucher les aides auxquelles elle a droit.

« Moi Daniel Blake » retourne nos corps, nos tripes, nos larmes et nos âmes. Il nous rappelle simplement, sans fioriture que le système est pourri, qu’il est là pour nous écraser, qu’il n’existe que pour nous pressuriser toujours plus. Tant pis pour notre dignité et pour notre existence, que l’on ait faim, que nos enfants deviennent fous et malades dans des logements insalubres, que les mères se prostituent quand il n’y a plus d’autre choix, que les souvenirs d’une vie passée soient vendus pour une bouchée de pain si vite elle-même oubliée. Il nous rappelle que la misère est juste là, partout, des pays exploités aux pays exploitants, elle est partout, dans la classe ouvrière du monde tout entier. Quelle que soit sa forme, elle est toujours la même. Grise, pourrie, triste, absurde.

Et si Ken Loach nous laisse comme toujours, un espoir bien faible pour la suite, rappelons-nous toujours, n’oublions jamais, que sans nous, la lumière ne s’allumerait pas, le pain ne se ferait pas. Reprenons donc ce qui nous revient, réveillons-nous et luttons pour que jamais il n’y ait plus d’homme et de femme qui puissent projeter sa propre histoire dans celles de Daniel Blake, de Katie Morgan, de Daisy et de Dylan.

- Détails

- Hubert Prévaud

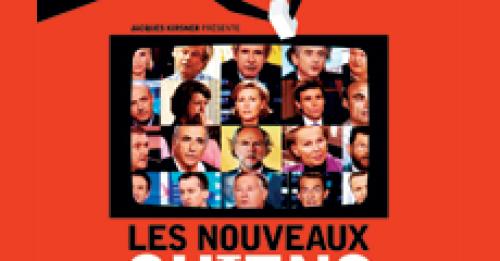

Si vous n’avez pas encore vu Les Nouveaux chiens de garde, réalisé par Gilles Balbastre et Yannick Kergoat, il faut vite vous rattraper. Ce documentaire, sorti en salle en janvier 2012, est disponible en DVD depuis le mois de décembre. Malgré une diffusion militante limitée à quelques salles, il a connu un gros succès, avec plus de 200 000 entrées.

Ce film s’inspire du livre éponyme de Serge Halimi, sorti en 1997, dans lequel il dénonçait les collusions entre les pouvoirs médiatiques, politiques et économiques, et qui se référait lui-même au pamphlet Les chiens de garde, écrit en 1932 par l’intellectuel et militant communiste Paul Nizan.

Le documentaire apporte une illustration édifiante de ces collusions, de nos jours. Il met en évidence les intérêts de classe qui se cachent derrière cette poignée de journalistes et d’experts soi-disant « libres » et « indépendants », mais qui sont en réalité soumis au pouvoir capitaliste, sans lequel ils ne pourraient exercer leur fonction.

Dans le film, on entend par exemple Laurent Joffrin (ex-patron de Libération, actuel patron du Nouvel Obs) expliquer qu’« il est logique que le propriétaire [du média] fixe une orientation », ou bien Franz-Olivier Giesbert (Le Point, France télévision) affirmer « qu’il est normal que tout propriétaire ait des droits sur son journal. Il a le pouvoir. Le vrai pouvoir stable, c’est le pouvoir du capital ». En conséquence, l’information est délivrée en fonction des intérêts de ce pouvoir.

Les diners du « Siècle »

Le début du documentaire met en avant le « journalisme de révérence », soulignant les accointances entre certains journalistes et les hommes politiques dont ils prétendent commenter l’action « objectivement ». Tout au long du film, on voit tous ces journalistes qui viennent du même milieu que la classe dirigeante se rendre aux réunions mensuelles du Siècle, ce club privé où se retrouve, copains comme cochons, tout le gratin du pouvoir politique et économique : patrons de presse, administrateurs de banque, ministres, etc.

Les Nouveaux chiens de garde démontre la toute-puissance des grands groupes industriels et financiers, propriétaires d’un nombre important de journaux. Si ces investisseurs ont dépensé de l’argent dans la presse, ce n’est pas pour qu’elle nuise à leurs intérêts ! Tous ces journalistes, comme par exemple Christine Ockrent, font par ailleurs ce qu’ils appellent des « ménages », c’est-à-dire des prestations publiques pour le compte d’entreprises privées. Cachet : 10 à 20 000 euros la prestation, selon la notoriété du journaliste.

Les « experts »

Le documentaire met en lumière le rôle de ces soi-disant experts, une trentaine de spécialistes qui, tels Michel Godet ou Alain Minc, occupent l’espace médiatique et distillent les mêmes idées depuis des décennies. Ils sont souvent rémunérés par des grands groupes, siègent dans leur conseil d’administration et nous expliquent en permanence qu’il faut faire des « réformes » dans l’intérêt de ces mêmes groupes : suppression du SMIC, libéralisation du travail, etc. C’est Alain Minc, comme ses acolytes, qui deux mois avant le début de la crise de 2008, nous expliquait les vertus d’un marché capable de se « réguler lui-même »…

Tout au long des années 90, on nous a vendu le modèle de l’économie britannique et de ses vertus libérales, sans jamais formuler une seule critique. Pourtant, le documentaire nous montre une autre facette de ce modèle. L’universitaire britannique Michael Marmot, jamais invité à la télé, explique : « notre modèle économique, d’une certaine manière, nous disait « les inégalités, c’est pas grave ! ». Le résultat, par exemple, c’est qu’à Glasgow, la différence entre l’espérance de vie des plus riches et celle des plus pauvres était de 28 ans. Pour les hommes, l’espérance de vie dans les quartiers les plus pauvres est de 54 ans – et de 82 ans pour les plus riches. 54 ans, c’est 8 ans de moins que la moyenne en Inde ».

Le documentaire conclut : « Après 30 ans de renoncement à un service public de l’information indépendant et de qualité », « de soutien à l’appropriation par de grands groupes industriels et financiers, d’une bonne partie de la presse écrite, des radios et des télévisions, à un service public de l’information indépendant et de qualité, faudra-t-il encore 30 ans pour faire de l’appropriation réellement démocratique des médias une étape indispensable de la transformation économique et sociale ? » Espérons que non. Mais pour que les médias soient appropriés démocratiquement, il faudrait d’abord les débarrasser de leurs propriétaires. L’expropriation des grands groupes médiatiques est la condition d’une démocratisation des médias.

Le site internet du film : lesnouveauxchiensdegarde.com

- Détails

- La rédaction

Ce 12 mars 2011, à Rome, on joue Nabucco, un opéra du grand compositeur italien Giuseppe Verdi (1813-1901). Cette représentation est censée marquer et fêter le 150e anniversaire de l’unification de l’Italie. Des personnalités du monde politique sont dans le public, y compris Silvio Berlusconi (qui aurait certainement préféré une soirée « bunga bunga », mais c’est une autre histoire). Pour l’occasion, le choix de Nabucco coule de source. Verdi avait pris comme sujet l’épisode biblique de l’esclavage des Juifs à Babylone, ce que tout le monde avait compris, à l’époque, comme une métaphore de l’oppression des Italiens par l’empire autrichien.

Ce soir-là, l’opéra est dirigé par Riccardo Muti (photo), l’un des chefs d’orchestre italiens les plus appréciés. A la fin du célèbre chœur des esclaves (« Va pensiero »), la salle demande un « bis » et insiste longuement. Quelqu’un crie « vive l’Italie ! ». Muti se tourne alors vers le public et déclare : « Oui, je suis d’accord avec ça, "vive l’Italie", cependant... Je n’ai plus 30 ans et j’ai vécu ma vie. Mais comme Italien qui a beaucoup parcouru le monde, j’ai honte de ce qui se passe dans mon pays. J’acquiesce à votre demande de "bis" pour le "Va pensiero". Mais ce n’est pas seulement pour la joie patriotique que je ressens, mais parce que ce soir, alors que je dirigeais le Choeur qui chantait "O mon pays, beau et perdu", j’ai pensé que si nous continuons ainsi, nous allons tuer la culture sur laquelle l’histoire de l’Italie est bâtie. Auquel cas, nous, notre patrie, serait vraiment "belle et perdue". […] Je me suis tu depuis de trop longues années. Je voudrais maintenant... nous devrions donner du sens à ce chant. Et comme nous sommes dans notre Maison, le théâtre de la capitale, avec un Choeur qui a chanté magnifiquement, et qui est accompagné magnifiquement, si vous le voulez bien, je vous propose de vous joindre à nous pour chanter tous ensemble ». De vifs applaudissements – y compris des artistes, sur la scène – accueillent ce discours clairement dirigé contre les coupes budgétaires qui frappent le budget de la culture (de l’ordre de 230 millions d’euros). Puis le chœur et une partie du public se lèvent et chantent le « Va Pensiero ». Plusieurs artistes ne peuvent retenir leurs larmes. On imagine avec plaisir le malaise de Berlusconi, s’il est capable d’un tel sentiment.

L’initiative de Riccardo Muti souligne qu’en ce 150e anniversaire de l’unification du pays, l’Italie est toujours divisée – entre des classes sociales aux intérêts inconciliables. Quelques jours plus tard, sous l’effet de cet événement qui fit couler beaucoup d’encre, mais aussi sous la menace d’une grève des salariés de la culture et des services publics, le gouvernement italien a dû renoncer aux coupes budgétaires. Bravo maestro !

- Détails

- La Rédaction

A Toulouse, le Théatre de la Violette organise la représentation de l’excellente pièce de Howard Zinn, Karl Marx, le retour, jouée jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 janvier par la compagnie Calabasse Théâtre.

Le jeudi 28, après la représentation, aura lieu un débat sur l’actualité du marxisme avec des militants de La Riposte.

Il est vrai qu’en ce moment de crise du capitalisme, Marx revient à l’ordre du jour : ses œuvres sont prisées en librairies, ses écrits sont cités en référence. Malheureusement, parfois tirés de leur contexte et mal interprétés...

Là, rien de tel ! Un régal : une soirée à ne pas manquer !

Nous plongeons dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec des retours à l’actualité, avec facilité, en suivant l’acteur dans ses monologues, dans ses discussions avec sa femme, sa fille, avec Bakounine, Proudhon et bien sûr Engels. Nous revivons l’époque de Marx, son histoire. Nous partageons ses réflexions sur ses écrits (Le Manifeste, Le Capital, La Gazette Rhénane...), son discours pour la création de la Première Internationale (« travailleurs de tous les pays, unissez-vous »). Et l’Histoire nous est expliquée : la Commune de Paris... vécue par Marx et commentée par Marx ! Et jamais nous ne nous éloignons des réalités quotidiennes. Nous suivons Marx dans ses difficultés pour boucler ses fins de mois, dans ses colères face à la misère, face au capitalisme de son époque – et de la nôtre, puisqu’il est revenu dans ce théâtre avec le journal à la main, parfaitement informé de notre actualité (le CAC 40, les SDF...).

Nous touchons à la fois le côté humain de l’homme et le côté théoricien. Ses écrits sont respectés, l’histoire ne s’éloigne jamais de la réalité.

Cette pièce a été écrite en 1999, alors que le capitalisme triomphait, que le monde avait enterré Marx à jamais... Howard Zinn explique même l’urgence de faire la distinction entre les dictatures dites « communistes » et le véritable socialisme. Cette pièce est un petit bijou, mise en valeur par le jeu de l’acteur qui nous surprend toujours !

- Détails

- La Rédaction

Ce documentaire de Noami Klein et Avi Lewis date de 2004, mais il est d’une actualité brûlante. Réalisé dans la foulée de l’effondrement de l’économie argentine, en 2001, ce film nous plonge dans la lutte magnifique du Mouvement National des Entreprises Récupérées – c’est-à-dire occupées et relancées par les travailleurs eux-mêmes. Comme l’a dit un camarade qui a assisté à une projection-débat de The Take, récemment : « toutes les Unions Locales de la CGT et toutes les sections du PCF devraient organiser des projections autour de ce film. »

*

*

*

*

- Détails

- La Rédaction

A Toulouse, les militants de La Riposte organisent une représentation de l’excellente pièce de Howard Zinn, Karl Marx, le retour, jouée par la compagnie Calabasse Théâtre.

Il est vrai qu’en ce moment de crise du capitalisme, Marx revient à l’ordre du jour : ses œuvres sont prisées en librairies, ses écrits sont cités en référence. Malheureusement, parfois tirés de leur contexte et mal interprétés...

Là, rien de tel ! Un régal : une soirée à ne pas manquer !

Nous plongeons dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec des retours à l’actualité, avec facilité, en suivant l’acteur dans ses monologues, dans ses discussions avec sa femme, sa fille, avec Bakounine, Proudhon et bien sûr Engels. Nous revivons l’époque de Marx, son histoire. Nous partageons ses réflexions sur ses écrits (Le Manifeste, Le Capital, La Gazette Rhénane...), son discours pour la création de la Première Internationale (« travailleurs de tous les pays, unissez-vous »). Et l’Histoire nous est expliquée : la Commune de Paris... vécue par Marx et commentée par Marx ! Et jamais nous ne nous éloignons des réalités quotidiennes. Nous suivons Marx dans ses difficultés pour boucler ses fins de mois, dans ses colères face à la misère, face au capitalisme de son époque – et de la nôtre, puisqu’il est revenu dans ce théâtre avec le journal à la main, parfaitement informé de notre actualité (le CAC 40, les SDF...).

Nous touchons à la fois le côté humain de l’homme et le côté théoricien. Ses écrits sont respectés, l’histoire ne s’éloigne jamais de la réalité.

Cette pièce a été écrite en 1999, alors que le capitalisme triomphait, que le monde avait enterré Marx à jamais... Howard Zinn explique même l’urgence de faire la distinction entre les dictatures dites « communistes » et le véritable socialisme. Cette pièce est un petit bijou, mise en valeur par le jeu de l’acteur qui nous surprend toujours !

- Détails

- John Peterson (Etats-Unis - Socialist Appeal)

Au mois de juin dernier, le comique américain George Carlin est décédé d’une crise cardiaque. Peu connu en France, il était une grande figure de « l’industrie du rire », aux Etats-Unis. Son répertoire recouvrait un large éventail de thèmes sociaux, politiques et culturels. Il aimait briser les tabous et les comportements convenus du « politiquement correct ». Il parlait de tout : du droit à l’avortement et du lobby dit « pro-life », des fast-food, de la corruption des hommes politiques, du racisme et de l’exploitation. Il dénonçait l’hypocrisie et l’arrogance des riches et des puissants :

« Mon Dieu, ces conservateurs sont vraiment quelque chose, n’est-ce pas ? Ils sont tous pour les embryons, pour ceux qui ne sont pas encore nés. Tant que t’es pas encore né, ils feraient n’importe quoi pour toi. Mais une fois que tu es né, ils ne veulent plus rien savoir ! Les pro-life sont obsédés par l’embryon – pendant les neuf mois à partir du moment de la conception – mais après, tu peux toujours crever ! Tu n’auras rien ! Ni Sécurité Sociale, ni cantines scolaires, ni allocations familiales. Avant ta naissance, ça va – après, t’es foutu ! »

Ou encore : « Il y a une raison qui explique que l’éducation nationale marche mal. C’est la même raison qui fait qu’elle ne marchera jamais. C’est parce que les propriétaires de ce pays n’en veulent pas ! Je parle des vrais propriétaires. Je parle des grands hommes d’affaires qui contrôlent tout et qui prennent toutes les décisions importantes. Oubliez les politiciens ! Les politiciens sont là pour vous donner l’impression d’avoir le choix. Mais vous n’en avez pas ! Vous avez des propriétaires. Il faut le savoir ! Ils vous possèdent. Ils possèdent tout. Ils possèdent la terre, ils possèdent et contrôlent les grandes entreprises. Depuis longtemps, ils ont acheté le Sénat, le Congrès, les administrations, les mairies. Ils ont les juges dans leurs poches. Ils possèdent l’industrie audio-visuelle, pour pouvoir contrôler à peu près toutes les informations qui circulent. Ils vous tiennent par les couilles !

« Ils dépensent des milliards pour financer le lobbying. Ils font du lobbying pour obtenir ce qu’ils veulent. Et nous savons ce qu’ils veulent. Ils veulent plus pour eux-mêmes et moins pour les autres ! Mais je vais vous dire ce qu’ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas d’une population capable de penser, de critiquer. Cela ne les intéresse pas. Cela ne les aide pas, c’est contre leurs intérêts.

« Vous savez ce qu’ils veulent. Ils veulent des travailleurs obéissants ! Des gens qui sont juste assez intelligents pour faire tourner les machines et faire la paperasse, et juste assez cons pour accepter passivement tous ces boulots de merde, avec ces salaires qui baissent et ces fonds de pension qui disparaissent. Maintenant, ils veulent s’emparer de la Sécurité Sociale ! Ils veulent récupérer l’argent de la Sécurité Sociale pour qu’il puisse finir dans les coffres de leurs amis de Wall Street. Oui, les propriétaires de ce pays connaissent la vérité. Ils l’appellent le Rêve Américain, parce qu’il faut être endormi pour y croire ! »

- Détails

- Jérôme Métellus

Armé d’un fil et d’une aiguille, Rick, un jeune chômeur, referme lui-même la plaie longue et profonde qui parcout son genoux : « je n’ai pas les moyens de me payer de véritables soins. » Le plan suivant nous montre Adam, la cinquantaine passée, penché sur la scie électrique qui lui a récemment emporté deux doigts. Un accident domestique comme il s’en produit souvent. Mais lorsqu’il est arrivé à l’hôpital, ses deux bouts de doigt en poche, on lui a sorti les tarifs : 12 000 dollars pour lui recoller l’annulaire, et 60 000 pour le majeur. Adam n’a pu se payer que l’intervention à 12 000 dollars.

Dans quel pays du Tiers-monde ces images ont-elles été tournées ? Aux Etats-Unis d’Amérique, la première puissance économique au monde. On a tous entendu dire que le système de santé américain était très inégalitaire. Mais le dernier film de Michael Moore, Sicko, permet de prendre la mesure de la catastrophe. C’est également un puissant plaidoyer contre ce système de santé rongé par des mutuelles privées uniquement préoccupées par leurs marges de profit.

Comme Adam et Rick, 50 millions d’Américains n’ont pas d’assurance maladie. On estime que 18 000 d’entre eux en meurent, chaque année. « Mais ce n’est pas le sujet du film », explique Michael Moore. Le sujet du film, c’est l’enfer auquel sont confrontés de très nombreux Américains qui ont une mutuelle, lorsque par malheur ils tombent malades. Car le fait d’avoir souscrit une telle assurance n’est pas une garantie que vos soins seront payés. Les mutuelles privées n’ont tout simplement pas intérêt à vous rembourser : il y va de leurs bénéfices. Le remboursement d’un soin est une « perte » ; le refus de le rembourser, un « gain » : ainsi s’exprime-t-on, dans les hautes sphères de ces entreprises qui spéculent sur la santé de millions de travailleurs américains.

Fidèle à sa méthode, Michael Moore recueille toute une série de témoignages poignants qui se complètent pour former une seule et même dénonciation. Par exemple, une mère explique comment son enfant, victime d’un malaise soudain, est mort parce que sa mutuelle refusait qu’il soit reçu aux urgences les plus proches de son domicile.

Dans le bâtiment des urgences, des médecins étaient là qui auraient pu sauver l’enfant. Mais au téléphone, les ordres de sa mutuelle étaient formels : nous ne payerons pas les soins s’ils sont effectués ici. Dès lors, rien à faire : « circulez ». Ulcérée, la mère protestait, insistait, s’acharnait. Mais rien n’y fit. Le temps de se rendre dans le « bon » hôpital, l’enfant s’était éteint.

Sicko rapporte un certain nombre d’histoires dramatiques du même ordre, souvent très émouvantes. La mort n’est pas la seule option : les plus chanceux s’en sortiront avec d’énormes dettes, ou encore d’insupportables souffrances physiques ou psychiques. Au fur et à mesure que le film relate ces vies brisées sur l’autel du profit, on comprend qu’il ne s’agit pas de « faits divers » ou d’exceptions, mais de tragédies fréquentes, conséquences inévitables d’un véritable système.

Ce système, Moore montre aussi ceux qui en profitent : les grands patrons de l’industrie de la santé et les politiciens à leur solde (dans tous les sens du terme). Les bénéfices records, la corruption, les doubles discours : Moore intercale tout cela, sous formes d’images d’archives, entre les différents témoignages. Le contraste est poignant entre, d’un côté, cette caste de millionnaires pétrie de cynisme qui s’arroge le droit de vie ou de mort – et, de l’autre, ces familles dignes, courageuses, mais pauvres, qui racontent leur drame. Au passage, Moore – déjà la bête noire de Bush et des Républicains – discrédite les politiciens démocrates, et notamment Hillary Clinton, dont il dévoile la vénalité et la soumission complète aux intérêts de la classe dirigeante américaine.

Mais les témoignages les plus impressionnants sont peut-être ceux des anciens employés des grandes mutuelles privées, qui ont démissionné pour ne plus se sentir complices. Une ancienne secrétaire raconte, en larmes, qu’elle savait d’un coup d’œil si un dossier de candidature allait être rejeté par ses chefs. Car il faut postuler pour souscrire une assurance privée : celle-ci ne va pas prendre le risque de couvrir quelqu’un dont le passé médical augmente la probabilité qu’il soit malade ! Telle est la complète absurdité de l’affaire. Mais comme le disait Shakespeare, « il y a de la méthode dans cette folie ». Un médecin ayant quitté l’une de ces entreprises explique que son travail consistait à débusquer des vices de procédure, dans les dossiers des assurés, pour éviter d’avoir à payer leurs soins. Un autre raconte qu’il était généreusement augmenté chaque fois qu’il parvenait à réduire le nombre de remboursements. Or plus le mal est grave, plus les soins sont chers, et plus les enjeux financiers, pour la compagnie, sont importants. Ainsi, la course au profit entre en conflit direct avec la santé publique.

Une fois ce constat établi, Michael Moore entreprend un périple dans trois pays – le Canada, la Grande-Bretagne et la France – où il discute avec la population, les médecins et les employés des hôpitaux. L’objectif de Moore est de créer un contraste frappant entre les systèmes de santé de ces pays et celui des Etats-Unis. Ce faisant, Moore force le trait. Les travailleurs français, canadiens et britanniques ne partageront pas son enthousiasme pour leurs systèmes de santé respectifs, que leurs classes dirigeantes, d’ailleurs, ne cessent d’attaquer. Mais Moore ne fait pas dans le détail, pour ainsi dire, et ce jeu de contrastes lui donne une occasion de déployer son excellent humour. Pour finir, il amène un groupe d’Américains malades à Cuba, où ils se verront accorder gratuitement – comme c’est le cas pour tous les Cubains – les soins de qualité qui leur étaient refusés aux Etats-Unis.

Ce film a eu un énorme impact, outre-Atlantique, où il a suscité, chez des milliers de personnes, la volonté de s’organiser et de lutter pour le droit de tout citoyen américain à une véritable assurance maladie. Des réunions publiques ont eu lieu ; des comités de lutte se sont constitués. C’est un symptôme de la grande fermentation sociale à l’oeuvre, dans ce pays.

En France, également, nul doute que le film sera un succès. Il comprend d’ailleurs un avertissement pour la classe ouvrière française. La droite et le MEDEF rêvent de démanteler la sécurité sociale et d’ouvrir davantage le secteur de la santé aux mutuelles privées. Lors de la présentation de Sicko, à Cannes, Michael Moore nous a prévenus : « ne laissez pas Sarkozy s’inspirer de notre système ». Les jeunes et les travailleurs qui n’en seraient pas encore convaincus ont tout intérêt à aller voir ce film.