Syrie

- Détails

- La rédaction

Le 6 octobre, Donald Trump annonçait qu’il s’était entendu avec le président turc, Recep Tayyib Erdogan, pour que les Etats-Unis retirent leurs troupes du Kurdistan syrien. C’était, de facto, un feu vert à une offensive militaire turque dans cette région. Elle a commencé dès le 9 octobre.

Les forces kurdes des YPG, qui tenaient la zone, sont en mauvaise posture face à la puissante offensive turque. Comme lors de l’invasion d’Afrin l’an dernier, une défaite kurde serait synonyme de massacres sans nom. Les mercenaires islamistes qui servent de troupes de choc à Erdogan prendraient leur revanche, après avoir été chassés de la région. Cela a déjà commencé.

Que veut Erdogan ?

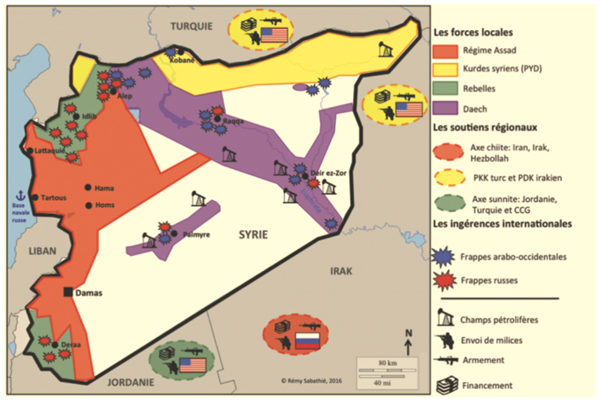

Erdogan veut créer un soi-disant « corridor de paix » de 50 kilomètres de profondeur (ou plus) sur toute la longueur de la frontière turco-syrienne. Cette zone, habitée par des centaines de milliers de Kurdes, passerait alors sous le contrôle des milices mercenaires de « l’Armée nationale syrienne », composées d’islamistes de l’ancienne « Armée syrienne libre ». Il s’agirait aussi d’y déporter près de deux millions de réfugiés syriens vivant – ou plutôt survivant – en Turquie. En remodelant ainsi la carte ethnique de la région, Erdogan veut créer un Etat-tampon arabe, qui lui serait entièrement soumis.

Lorsqu’il est arrivé au pouvoir, en 2003, Erdogan avait pourtant commencé par une politique « d’ouverture » à l’égard des Kurdes de Turquie. Il s’agissait pour lui de s’appuyer sur les Kurdes pour lutter contre la vieille bourgeoisie kémaliste. Mais tout a changé avec l’entrée au Parlement du Parti Démocratique des Peuples (HDP), en 2015. Lié au PKK, ce parti de gauche était un point de référence pour la lutte des classes montante, en Turquie.

Dans le même temps, le parti-frère du PKK en Syrie, le PYD, et ses milices des YPG, prenaient le contrôle de ce qui est aujourd’hui devenu le Rojava, dans le nord-est de la Syrie. Après l’évacuation de la zone par les troupes de Bachar al-Assad, les YPG en avaient expulsé les milices islamistes soutenues par Erdogan, et ce territoire était devenu un relatif havre d’émancipation, comparé à la barbarie qui se répandait dans toute la région. Cela eut naturellement un impact énorme auprès des Kurdes de Turquie, au grand dam d’Erdogan.

Le mouvement national kurde est donc devenu pour le régime réactionnaire d’Erdogan une menace, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de la Turquie. Et ce d’autant plus que sa popularité n’a cessé de décliner, comme l’ont bien montré les dernières élections municipales : son parti a subi sa plus grosse défaite en 20 ans. Il a perdu à la fois Ankara et Istanbul. Son régime est donc de plus en plus dépendant du nationalisme turc pour se maintenir au pouvoir. Mais cette stratégie est dangereuse, car elle le force à prendre de plus en plus de risques, et peut très bien se retourner contre lui, comme lors de ses précédentes opérations militaires à l’étranger (toutes conclues par de coûteuses défaites).

Trump et la crise de l’impérialisme américain

Depuis l’annonce du retrait des troupes américaines dans le nord-est de la Syrie, Donald Trump a fait toute une série de déclarations contradictoires et embrouillées : des menaces tonitruantes contre le régime turc, reproches absurdes aux Kurdes, de brumeuses considérations géographiques, etc. Abstraction faite de l’état psychologique du Président des Etats-Unis, ces déclarations reflètent les divisions profondes qui existent dans la bourgeoisie et l’appareil d’Etat américain. Trump est pris dans l’étau de ces divisions, qui ne sont pas nouvelles, et découlent des contradictions dans lesquelles l’impérialisme américain s’est plongé à force d’interventions catastrophiques au Moyen-Orient.

En soutenant les milices islamistes face à Bachar al-Assad, la CIA espérait renverser un régime proche de la Russie et, au passage, faire dérailler la vague des révolutions arabes de 2011. Mais cela a débouché sur le développement de l’Etat Islamique (Daesh). Faute de troupes au sol pour combattre Daesh, les Etats-Unis ont été obligés de s’appuyer d’abord sur l’Iran, au grand dam de l’Arabie Saoudite, puis sur les Kurdes, au grand dam d’Erdogan.

L’intervention russe de 2015 a sauvé le régime de Bachar al-Assad et a placé les Etats-Unis face au choix suivant : soit ils restaient en Syrie (en s’appuyant sur les Kurdes) au risque de pousser Erdogan dans les bras de la Russie ; soit ils s’en retiraient, au risque de renforcer l’Iran et la Russie – et de mécontenter Israël et l’Arabie Saoudite, deux alliés majeurs des Etats-Unis dans la région. Aucune décision n’était bonne du point de vue des intérêts de l’impérialisme américain. Mais le statu quo ne pouvait pas durer.

Pour Trump, il s’agissait de mettre fin aux coûteuses aventures guerrières à l’étranger (comme il l’avait promis pendant sa campagne électorale de 2016) et de favoriser ainsi sa campagne pour sa réélection en 2020 (« j’ai tenu mes promesses »). Il a donc tranché le nœud gordien et s’est attiré l’hostilité du Pentagone, mais aussi de ténors du Parti Démocrate et du Parti Républicain (Marco Rubio, Lindsey Graham, etc.). Pour ces « faucons », le retrait des troupes américaines de Syrie est à la fois la reconnaissance d’une défaite face à la Russie et un signal de faiblesse envoyé à tous les alliés des Etats-Unis : plus question de compter sur Washington, désormais ! Et ils ont raison. Mais cette situation n’est pas la seule faute de Trump : elle montre que l’impérialisme américain est plus faible qu’auparavant – et ne peut plus intervenir à l’étranger pour y renverser des régimes selon son bon plaisir.

L’hypocrisie des impérialistes

Les condamnations du retrait américain par les dirigeants européens sont l’occasion d’un festival d’hypocrisie. Tous disent s’inquiéter du sort des Kurdes de Syrie. Mais il y a peu, le PYD était considéré par ces mêmes dirigeants comme une organisation « terroriste », et son parti frère en Turquie, le PKK, est toujours sur la liste des organisations considérées par l’UE comme terroristes ! Donald Trump a fait remarquer que si Paris ou Berlin voulait vraiment aider les Kurdes, rien ne les empêchait d’envoyer leurs armées prendre la place des forces américaines dans la région. Un choix que ni Macron, ni Merkel ne peuvent faire, car outre le caractère périlleux d’une telle opération militaire, ils ne veulent pas courir le risque d’un grave conflit avec le régime d’Erdogan.

En 2015, l’UE a conclu l’infâme accord suivant avec le régime turc : celui-ci s’engage (contre des milliards d’euros) à retenir sur son territoire tous les réfugiés qui tentent de gagner l’Europe pour fuir les guerres et la misère (provoquées, notamment, par les impérialistes européens). Et désormais, Erdogan menace l’UE d’ouvrir la porte de l’Europe à tous ces réfugiés.

Par ailleurs, la Turquie est un partenaire commercial de premier plan pour les pays européens – et pas seulement pour leurs industries d’armement. Une brouille entre Bruxelles, Paris, ou Berlin d’une part, et Ankara d’autre part, risquerait de précipiter une nouvelle crise de l’UE. Pour toutes ces raisons, Macron et Merkel verseront des tonnes de larmes de crocodile, mais ne feront rien de concret pour aider les Kurdes.

Le fardeau du peuple Kurde

Les intérêts des classes dirigeantes, de quelque nationalité qu’elles soient, sont diamétralement opposés aux intérêts des pauvres et des opprimés. Après avoir été utilisés pour vaincre Daesh, les Kurdes sont abandonnés, une fois de plus. Les Etats-Unis, l’UE, la Russie, l’Iran, le régime d’Assad, et même Erdogan, tous ont, par le passé, promis une forme de soutien aux Kurdes. Mais tous les ont trahis dès que cela servait leurs intérêts. C’est une leçon que les masses kurdes sont en train d’apprendre, à nouveau, de la façon la plus dure qui soit. Mais cela montre aussi que ce serait une erreur, pour les dirigeants kurdes, de continuer sur la voie des alliances avec telle ou telle puissance impérialiste.

Depuis le début de l’offensive d’Erdogan, les dirigeants kurdes sont allés partout : à Paris et Bruxelles (où rien de bon ne peut venir), à Washington (idem), à Damas et à Moscou. Assad et Poutine seraient très heureux de venir en aide aux Kurdes… à condition que ceux-ci désarment leurs milices, dissolvent toutes leurs structures politiques et autorisent le régime de Damas à reprendre le contrôle de leurs territoires. Cela reviendrait, pour les Kurdes, à capituler complètement.

Ce n’est pas la première fois que les Kurdes sont ainsi lâchés par leurs « protecteurs » impérialistes. Il y a moins de deux ans, l’armée turque s’est lancée à l’assaut du canton d’Afrin, tenu par les YPG. Le Pentagone, Paris, Londres, Berlin avaient émis des réserves « humanitaires », mais avaient néanmoins apporté leur soutien à Erdogan et à ses massacreurs islamistes. Les Russes, eux, avaient d’abord ouvert l’espace aérien syrien aux bombardiers turcs, avant de « s’interposer » en échange de la soumission complète des Kurdes de la région à Assad. Les combattants des YPG, après une résistance héroïque, avaient donc été contraints à la capitulation face à un autre ennemi. La seule solution aurait été de mener une véritable guerre révolutionnaire, d’en appeler aux masses turques et d’essayer de briser l’armée d’Erdogan suivant une ligne de classe. Au lieu de cela, les dirigeants du PKK et du PYD ont continué à s’appuyer sur des soi-disant « protecteurs », et sont allés de compromission en compromission, pour leur plaire.

« Manœuvres tactiques » ou impasse ?

En Irak, alors que des centaines de milliers de jeunes kurdes cherchaient une direction révolutionnaire dans le PKK et l’exemple du Rojava, les dirigeants du PKK ont passé un accord de facto avec l’Iran, abandonnant les travailleurs kurdes de la région. En Turquie, alors qu’Erdogan menait une guerre brutale contre l’insurrection des villes kurdes en 2015, le PKK et le PYD ont refusé d’armer la population ou même d’appeler à une grève générale. Le HDP tenait pourtant de nombreuses agglomérations et aurait pu gagner à lui une bonne partie des masses turques contre la politique réactionnaire, anti-sociale, d’Erdogan. Mais la direction du PKK craignait que cela ne déplaise à ses alliés américains ; elle a donc abandonné les Kurdes de Turquie face à l’offensive turque. En Syrie même, le PYD s’est fait le complice des manœuvres impérialistes dans la région : des bombardiers israéliens ont ainsi pu utiliser des bases kurdes pour frapper, cet été, des positions iraniennes en Irak.

A son apogée, le PKK contrôlait un immense territoire, presque ininterrompu, d’Afrin au Nord de l’Irak en passant par le Kurdistan turc. Cela aurait pu servir de base à une mobilisation révolutionnaire de libération, d’abord pour les Kurdes, mais aussi pour tous les peuples opprimés de la région. Mais les dirigeants du PKK ont sacrifié cette perspective. Sous prétexte de défendre leur « autonomie » dans le cadre du système capitaliste, ils se sont placés sous perfusion impérialiste, et ont affaibli la lutte révolutionnaire au lieu de la renforcer.

Cette politique continue aujourd’hui. Ces derniers jours, les dirigeants kurdes ont d’abord signé un accord avec Damas, répétant les termes de leur capitulation à Afrin, en 2018 : leur désarmement, la dissolution de leurs structures politiques et leur soumission à Bachar al-Assad. Effrayé par la perspective que cela n’offre une victoire sans coup férir à Moscou et Damas, les diplomates américains se sont précipités à Ankara pour arracher à Erdogan un cessez-le-feu de « compromis ». Celui-ci a accepté facilement. L’accord en question lui donne tout ce qu’il demande : les YPG doivent reculer de dizaines de kilomètres, remettre leurs armes lourdes aux Américains et abandonner les populations locales aux soins de milices d’égorgeurs soutenues par l’armée turque. En échange, celle-ci s’abstiendra de toute nouvelle opération offensive… pendant cinq jours !

Pour une guerre révolutionnaire contre l’agression d’Erdogan !

Les Kurdes se retrouvent donc à nouveau face à une tragédie prévisible. La seule façon de l’éviter n’est pas de tenir des conférences de presse aux portes du Parlement européen, mais de revenir à une politique révolutionnaire et d’en appeler à la solidarité des travailleurs de la région et du monde. Un appel à la grève générale devrait être lancé immédiatement dans les zones Kurdes de Turquie. Des comités d’auto-défense populaires doivent être constitués et armés. La lutte doit être portée en Turquie même, mais sur une base de classe et de masse, et non par des attentats isolés qui ne servent qu'à renforcer le pouvoir d’Erdogan.

Les Kurdes doivent rompre publiquement avec l’impérialisme américain, qui est détesté – à juste titre – dans toute la région. Ils doivent appeler les syndicats et les organisations ouvrières de Turquie à rejoindre leur grève et leur lutte contre la guerre, mais aussi contre le régime de misère d’Erdogan. Un tel appel aurait forcément un impact en Turquie, où le niveau de vie ne cesse de chuter. Il leur faut aussi diriger leur propagande révolutionnaire vers les soldats turcs. Il est clair qu’Erdogan a peur d’engager directement son armée au combat (il utilise des mercenaires islamistes), car il sait que la colère qu’il suscite dans la société turque se reflète aussi dans l’armée. Si celle-ci était confrontée à une lutte révolutionnaire de masse en Syrie et en Turquie, les conditions seraient réunies pour des mutineries révolutionnaires dans l’armée turque.

Cette même politique doit aussi être dirigée vers les autres pays de la région, où un appel à une lutte commune contre les régimes corrompus trouverait un écho. En Irak, ces dernières semaines ont vu des manifestations de masse contre le régime. En Iran, la population est de plus en plus hostile au régime des Ayatollah. Les grèves de dockers contre les envois d’armes en Arabie saoudite ont montré que le potentiel pour des actions de solidarité existe aussi en Occident. Les syndicats et les partis ouvriers doivent y organiser immédiatement la lutte contre l’envoi d’armes et de ressources à la machine de guerre d’Erdogan.

Ces méthodes peuvent sembler utopiques, mais ce sont elles qui ont assuré les premiers succès du Rojava en 2012-2013. Les Kurdes n’ont alors pas gagné le soutien des habitants de la région parce qu’ils étaient soutenus par Washington ou Moscou, mais parce qu’ils luttaient pour un programme de libération nationale et sociale. Cela leur a permis de gagner une base de support qui dépassait largement les seules zones kurdes.

Ce n’est que par ces méthodes que la défaite peut être évitée. Toute nouvelle compromission avec les impérialistes ne peut que garantir une déroute. Les masses kurdes ont montré à de nombreuses reprises qu’elles sont prêtes à lutter jusqu’au bout. Il est temps de diriger cette lutte contre les régimes capitalistes qui les oppriment depuis plus d’un siècle.

A bas la guerre d’agression turque contre le Rojava !

A bas les impérialistes, complices de ce massacre !

Pour la solidarité ouvrière internationale ! Pour les grèves et le boycott des cargaisons d’armes !

Transformons la défense contre l’impérialisme en guerre de libération révolutionnaire !

Pour un Kurdistan socialiste au sein d’une Fédération Socialiste du Moyen-Orient !

- Détails

- Révolution

En annonçant que les troupes américaines allaient quitter la Syrie, Donald Trump a semé le désarroi chez les alliés de la « coalition » – dont la France – et chez un certain nombre de dirigeants et intellectuels réformistes. Par exemple, Noam Chomsky a appelé Trump à revenir sur sa décision, pour « défendre les Kurdes ».

Isolationnisme

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il est difficile de prévoir les conséquences de ce retrait, sur le terrain. Mais cette décision, du point de vue de Trump, est relativement logique. C’est une nouvelle illustration de sa politique isolationniste. Il veut réduire au minimum les interventions coûteuses à l’étranger. Le candidat Trump n’avait pas fait mystère de sa volonté de solder le conflit syrien, qui est un échec majeur de la politique étrangère d’Obama. Depuis 2011, des milliards de dollars ont été dépensés pour soutenir divers groupes islamistes (soi-disant « modérés ») pour faire tomber Bachar al-Assad. En vain. Ce sont les Russes qui dominent la situation en Syrie depuis leur intervention militaire, en 2015.

La chute des dernières villes tenues par Daesh a donné à Trump la possibilité de se retirer sur un semblant de victoire. Les troupes américaines vont donc abandonner leurs « alliés » des Forces Démocratiques Syriennes (FDS, à dominante kurde).

Faux amis

Pour les FDS, les troupes américaines étaient une protection face à la menace d’une offensive militaire turque. Mais la décision de Trump marque précisément l’impasse de la stratégie adoptée par les dirigeants kurdes, qui ont lié leur sort à la politique de l’impérialisme américain, au lieu de se baser sur le réel enthousiasme suscité par leurs victoires et leur programme démocratique et social. Pour se plier aux intérêts des impérialistes, les dirigeants kurdes syriens ont même été jusqu’à appeler à voter « non » lors du référendum d’indépendance du Kurdistan irakien.

Pour les dirigeants américains, les Kurdes – de Syrie et d’ailleurs – n’ont jamais été que la petite monnaie de leurs manœuvres impérialistes. Abandonnés par Washington, les dirigeants du FDS en sont réduits à demander le soutien de Damas (et de Moscou), au risque d’abandonner toute perspective d’un Kurdistan syrien indépendant du régime de Bachar al-Assad. C’est une nouvelle impasse. Les seuls véritables alliés du peuple kurde, ce sont les exploités et les opprimés de toute la région. Et le salut de tous réside dans une révolution socialiste.

- Détails

- Jules Legendre

Des missiles occidentaux ont à nouveau frappé la Syrie le 13 avril dernier, tirés par des avions et des navires américains, britanniques et français. Trois établissements de l’armée syrienne ont été touchés, mais sans faire de victimes : les Américains avaient prévenu la Russie des sites visés plusieurs jours à l’avance, pour éviter que des militaires russes ne soient tués. L’armée syrienne – informée par les Russes – avait donc eu le temps, elle aussi, de vider les établissements en question.

Tout cela prouve que Washington ne voulait pas trop provoquer les Russes. Il est clair que les esprits les plus avisés, à Washington, ont pris le dessus, et qu’ils ont voulu éviter une confrontation plus sérieuse. Cela souligne la réalité de la situation bien mieux que les déclarations démagogiques des laquais de Trump, à Londres ou à Paris.

Le cynisme des impérialistes

Ces frappes faisaient suite à ce que les chancelleries occidentales ont décrit comme une attaque chimique menée par le régime de Bachar al-Assad à Douma, dans la Ghouta orientale, une région proche de Damas et tenue jusqu’à début avril par les « rebelles » (islamistes). Macron affirme avoir les « preuves » d’une telle attaque chimique. Mais, d’une part, des journalistes présents sur place affirment qu’il s’agissait d’un bombardement « conventionnel ». D’autre part, on peut se demander pourquoi le régime d’Assad aurait ordonné une attaque chimique alors que, dans les faits, il a déjà remporté la guerre civile.

Bien sûr, le régime d’Assad est réactionnaire et criminel. Mais ce n’est pas une raison pour croire tout ce que racontent les impérialistes lorsqu’ils veulent justifier une intervention militaire.

Selon Edouard Philippe, les frappes du 13 avril visaient à sauver « la raison et la civilisation », qui étaient menacées par l’usage d’armes chimiques. Très bien. On attend donc que Macron condamne fermement le régime de Tel-Aviv, puisque l’armée israélienne a passé une bonne partie du mois d’avril à massacrer des civils palestiniens désarmés. Et peut-être le gouvernement français voudra défendre la « raison et la civilisation » face au régime saoudien, qui bombarde des hôpitaux et des écoles au Yémen ? Non, bien sûr, puisqu’il s’agit là de pays « amis » de l’impérialisme français – et que la France vend des milliards d’euros d’armes à Riyad, au passage.

Le cynisme des impérialistes n’a pas de limite. Ils sont les principaux responsables de la guerre civile qui a ravagé la Syrie. Paris, Washington, Londres et leurs alliés dans la région – la Turquie et l’Arabie Saoudite – ont tenté pendant des années de renverser Assad en apportant une aide militaire directe à des « rebelles » jihadistes. Mais leurs plans ont échoué ; Assad s’en est sorti grâce à l’intervention russe de 2015. Ce sont les Russes qui dominent en Syrie, désormais. Et ce ne sont pas quelques missiles occidentaux lancés sur des hangars vides qui y changeront quoi que ce soit.

Gesticulations

La réalité est que les frappes du 13 avril avaient un but démonstratif. Elles visaient à redorer le blason de dirigeants occidentaux en difficulté. Trump est mis sous pression par l’enquête sur sa campagne électorale ; le gouvernement de Theresa May est extrêmement fragile ; Macron est confronté à une contestation massive de sa politique. Pour May et Macron, il s’agissait surtout de détourner l’attention du peuple au moyen d’une intervention militaire.

Du point de vue de Macron, c’est un échec. Seuls le PS et Génération.s (Hamon) ont approuvé les frappes. Par ailleurs, beaucoup d’observateurs ont souligné le gâchis financier qu’a représenté toute l’opération, l’armée française ayant tiré pour 16 millions d’euros de missiles – pour un résultat nul, militairement.

Au niveau international, ces frappes ont surtout montré la véritable place de l’impérialisme français. Loin des déclarations tonitruantes de Macron, Paris en est réduit à jouer les supplétifs de Washington. Après que Macron s’est glorifié publiquement d’avoir fait changer Trump d’avis en le convainquant de maintenir une présence américaine en Syrie, il s’est fait corriger par un communiqué de la Maison-Blanche, qui affirmait que l’objectif de Washington restait de quitter le pays au plus vite. Trump, isolationniste convaincu, espère en fait que ces frappes le placeront en position de force pour négocier un compromis avec la Russie. Après avoir montré ses muscles et sa détermination à « tenir tête à la Russie », Trump pourrait commencer des négociations.

Aucune aventure impérialiste ne pourra apporter la moindre aide au peuple syrien. Au contraire : ce sont les impérialistes qui, ces vingt dernières années, ont semé la guerre et le chaos dans toute la région. Pour eux, les souffrances du peuple syrien ne sont qu’un argument hypocrite, bon uniquement à justifier de nouvelles interventions militaires.

- Détails

- Alan Woods

Les frappes américaines, françaises et britanniques contre la Syrie, samedi, sont censées avoir détruit des installations liées à la production d'armes chimiques. Quoi qu'il en soit, les installations visées avaient été préalablement évacuées. Le gouvernement russe avait été prévenu de ces frappes, de façon précise, et en avait lui-même informé le gouvernement syrien.

Gesticulation

C'est une répétition exacte de ce qui s'est passé il y a 12 mois, lorsque les Américains ont tiré environ 50 missiles Tomahawk contre un aérodrome déserté. Les dommages – limités – avaient été rapidement effacés. L'impact de ces frappes sur le cours de la guerre civile syrienne avait été absolument nul.

Samedi dernier, ils ont tiré deux fois plus de missiles que l'an passé, mais il est clair que leur impact sur la situation militaire en Syrie est tout aussi nul. Le potentiel militaire du régime d'Assad est pratiquement – sinon complètement – intact. Ces frappes n'auront pas aidé les « rebelles » (en fait, des fondamentalistes) à regagner un centimètre de terrain. Dans les faits, la guerre civile en Syrie est terminée. Assad est plus que jamais en position de force. Les discours des gouvernements occidentaux sur la possibilité de renverser ce régime par une intervention militaire sont autant de phrases vides – et ils le savent très bien.

D'ailleurs, ils ont soudainement changé de musique. A présent, Theresa May insiste sur le fait que les frappes de samedi n'avaient rien à voir avec l'objectif de renverser Assad. Elles avaient un objectif officiel limité : « empêcher l'usage d'armes chimiques », etc., etc., etc. Dans ces commentaires pathétiques, on sent une note d'impuissance, de peur et même de panique. Et cette note est beaucoup plus proche de la vérité que les morceaux de bravoure officiels à l'attention du grand public.

Pour Trump, ces frappes étaient une gesticulation visant à convaincre le monde entier que la puissance américaine est toujours un facteur important. Il s'agissait aussi, pour lui, de se présenter comme un adversaire de la Russie – au moment il où il subit, sur ce thème, des assauts incessants et déterminés de ses ennemis politiques, à Washington.

Peur de provoquer la Russie

Le Pentagone a beau le démentir, il est clair que la Russie avait été informée, en amont, des installations ciblées. Et désormais, les dirigeants occidentaux multiplient les déclarations pour expliquer au monde entier (et à Moscou, en particulier) qu'ils n'ont pas l'intention de frapper de nouveau la Syrie. Ils ne veulent pas davantage provoquer la Russie.

Bien qu'il n'y ait pas eu de réplique militaire de la Russie, à ce stade, son ambassadeur aux Etats-Unis a déclaré que les frappes contre son allié syrien « ne resteront pas sans conséquence ». Ceci dit, s'il n'y a pas eu de riposte russe, à ce jour, c'est parce qu'aucun missile ne s'est approché d'une zone couverte par les défenses anti-aériennes russes. Sinon, ils auraient été détruits dans les airs. Les Russes avaient même menacé de détruire les bases et navires d'où les missiles ont été tirés.

Il est clair que les esprits les plus avisés, à Washington, ont pris le dessus, et qu'ils ont prévenu une confrontation plus sérieuse. Au cours des 24 heures précédant les frappes, Trump et Poutine ont eu des contacts téléphoniques réguliers, de même que les Etat-majors russes et américains. Ces faits révèlent la réalité de la situation bien mieux que les déclarations démagogiques des laquais de Trump, à Londres ou Paris.

En dépit de son surnom (« mad dog Mattis »), le général James Mattis, Secrétaire à la Défense américain, est un homme intelligent et qui comprend très bien les possibles conséquences d'une action militaire plus importante en Syrie. Après les expériences désastreuses en Irak et en Afghanistan, ni lui, ni le Pentagone, ni le peuple américain n'ont envie de s'embourber dans une intervention terrestre en Syrie.

Un accord avec Poutine ?

Paradoxalement, les frappes de samedi seront probablement la première étape d'une démarche de Trump pour trouver un accord avec Poutine. Depuis le début, c'est l'intention de Trump, qui est un isolationniste. Il ne s'intéresse pas à la Syrie et voudrait s'entendre à ce sujet avec l'homme du Kremlin. Après avoir montré ses muscles et sa détermination à « tenir tête à la Russie », Trump peut commencer les négociations.

Est-ce improbable ? Pas plus que l'intention déclarée de Trump de négocier en tête-à-tête avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qu'il avait surnommé « Little rocket man » – et dont il promettait de raser le pays. Trump pourrait expliquer qu'après avoir sauvé la planète d'une Troisième Guerre mondiale et « remis la Russie à sa place », il est temps de négocier la paix et d'arrêter une course aux armements coûteuse.

Du point de vue de Trump, c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire, à présent. Cela mettrait ses ennemis – aux Etats-Unis et ailleurs – dans une position délicate. Mais cela plongerait aussi dans l'embarras les Theresa May, Boris Johnson et autres bouffons qui ont crié plus haut que toute la meute contre la « menace russe » – et qui devraient trouver les moyens de ravaler leurs propres mots. On leur souhaite bon appétit !

Après sept années de guerre civile, la Syrie est dévastée. Des millions de personnes ont été tuées, mutilées ou forcées de fuir leur logement. Cependant, ceux qui parlent le plus de paix et d'humanitarisme sont ceux qui alimentent le plus les flammes de la guerre : les principaux responsables de ce désastre sont les impérialistes américains et leurs cyniques laquais à Londres et Paris. Ils n'ont jamais rien cherché d'autre, en Syrie, que la défense des intérêts de leurs classes dirigeantes respectives. Toute l'histoire de ces puissances impérialistes est marquée par leur brutalité et leur barbarie – en particulier à l'égard des peuples du Moyen-Orient. Leurs discours humanitaires sont les couvertures de leurs manœuvres et de leurs intrigues impérialistes. Selon les mots de l'historien romain Tacite : « Où ils ont créé un désert, ils disent qu'ils ont fait la Paix ».

- Détails

- Jules Legendre

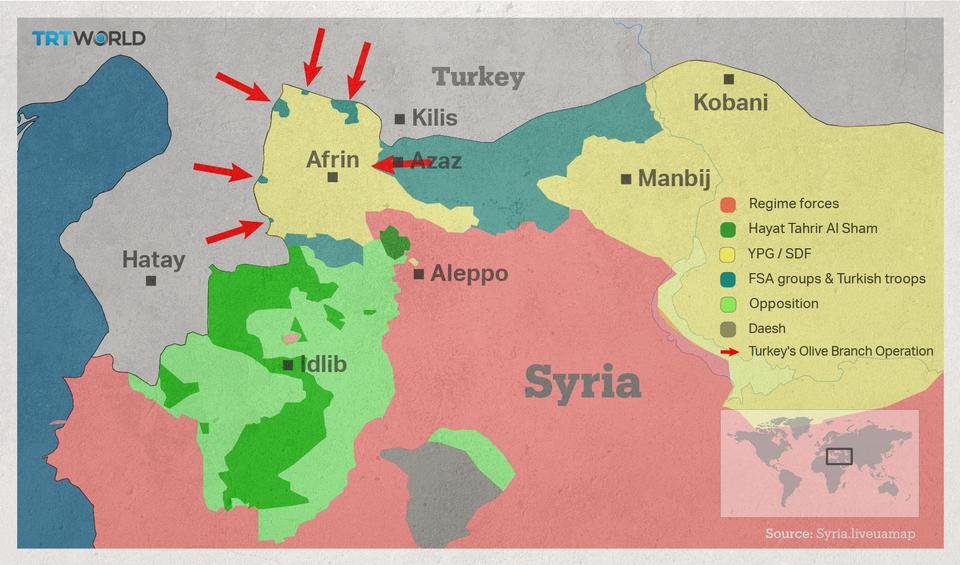

Depuis la fin du mois de janvier, l’armée turque mène une offensive contre les forces kurdes présentes à Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie. Cette opération, cyniquement baptisée « Rameau d’olivier », se déroule avec la passivité complice des grandes puissances.

Les Forces Démocratiques Syriennes et la Turquie

L’enclave d’Afrin, majoritairement peuplée de Kurdes, est passée sous le contrôle des Forces Démocratiques Syriennes (FDS) dès le début de la guerre civile. Profitant de l’affaiblissement du régime d’el-Assad, la branche syrienne du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) a pris le contrôle de zones entières et en a chassé les milices islamistes. Après avoir réussi à repousser l’Etat Islamique (EI), les FDS, qui regroupent les forces du PKK et diverses milices arabes, ont commencé à recevoir une aide militaire de Washington, à la recherche de forces efficaces contre l’EI. Les FDS ont ainsi mené la plus grande part des combats au sol en Syrie, perdant des centaines de combattants, mais brisant les reins du Califat et prenant Rakka, sa capitale. Au passage, elles ont pris le contrôle d’une zone gigantesque s’étendant sur presque toute la frontière turco-syrienne.

Une telle situation était inacceptable pour le pouvoir turc, en guerre contre le PKK. Pas question pour lui de tolérer une zone autonome kurde à sa frontière. La Turquie, pourtant alliée de Washington au sein de l’OTAN, a donc (plus ou moins) discrètement soutenu l’EI et les autres milices islamistes, alors même que celles-ci combattaient les Kurdes alliés des Etats-Unis et organisaient des attentats sur le sol européen. L’aide américaine aux Kurdes est devenue intolérable pour Ankara lorsque les Américains ont annoncé vouloir continuer à épauler les FDS après la défaite de l’EI, pour pouvoir garder un pied en Syrie face à la Russie.

L’opération « Rameau d’Olivier »

La fin de la guerre en vue, Ankara a obtenu l’accord de Moscou, qui contrôle le ciel syrien, pour lancer une offensive sur l’enclave d’Afrin. Pour Erdogan, il s’agit de réduire les positions du PKK, d’essayer de forcer les Etats-Unis à lâcher les Kurdes et aussi de conjurer ses difficultés intérieures [voir notre article p.13]. Pour la Russie, il s’agissait d’un moyen facile de contraindre les Kurdes à s’éloigner des Etats-Unis et à se plier à l’autorité de Bachar al-Assad, en plus de fragiliser la relation déjà tendue entre Ankara et Washington.

L’armée turque s’est donc lancée à la conquête d’Afrin, appuyée par des miliciens de « l’Armée Syrienne Libre », qu’elle a formés et équipés dans ce but, et de Hayat Tahrir al-Cham, une alliance de groupes islamistes, dont l’ancienne branche syrienne d’Al-Qaïda. La campagne a vu se multiplier les atrocités, dont l’exécution de civils fuyant les combats par des gardes-frontières turcs ou la mutilation de cadavres de combattantes kurdes. Washington, contraint de choisir entre les Kurdes d’Afrin et le maintien de la Turquie dans l’OTAN, a tranché : aucune condamnation de l’offensive et aucune aide pour l’enclave assiégée. Aucune condamnation ferme n’est venue des autres chancelleries occidentales : Jean-Yves Le Drian a même dit « comprendre […] le souci [turc] de sécurisation des frontières ».

Malgré tout, l’offensive piétine face aux combattants expérimentés et déterminés des FDS et, le 23 février, les troupes turques ne contrôlaient que le dixième de l’enclave. Pour autant, la lutte restait largement inégale entre une armée régulière et des miliciens sous-équipés et isolés. Abandonnées par Washington, les FDS ont donc fini par céder et se plier à l’autorité de Damas. Des troupes fidèles à Bachar al-Assad ont donc rejoint la ligne de front, les Russes ont annoncé à l’armée de l’air turque que l’espace aérien syrien lui serait dorénavant fermé, et le drapeau syrien flotte à nouveau dans l’enclave d’Afrin. L’offensive turque continue mais se trouve dans une impasse : elle ne peut se poursuivre sans une confrontation directe avec le régime syrien, au risque de se retrouver face à ses alliés iraniens et russes.

Un jeu d’équilibre entre les impérialismes ?

Cela montre aussi l’impasse de la politique adoptée par la direction du PKK en Syrie, qui espérait gagner le soutien des grandes puissances impérialistes à son projet d’un Kurdistan libéré. Comme le disait De Gaulle, « les Etats n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts », et les petites nations comme les Kurdes ne sont aidées que tant qu’elles sont utiles et sont abandonnées à leur sort dès qu’elles ne le sont plus.

Il n’existe pas de solution pour un Kurdistan indépendant en dehors d’une lutte révolutionnaire contre tous les impérialistes et leurs laquais dans la région. Ce qui a donné aux FDS leurs premiers succès, ce n’était pas l’aide occidentale – qui profitait alors à leurs ennemis islamistes –, mais le facteur moral : l’objectif de lutter pour un programme démocratique et social.

- Détails

- Révolution

Le 20 janvier, l’armée turque a engagé une offensive contre les Kurdes des Forces Démocratiques Syriennes (FDS), dans la région d’Afrin (nord-ouest de la Syrie).

Pendant la guerre civile syrienne, les FDS ont pris le contrôle de presque toute la frontière turco-syrienne. C’est ce que ne pouvait accepter le gouvernement turc d’Erdogan, qui livre une guerre féroce aux Kurdes de Turquie.

D’un autre côté, les Etats-Unis, alliés de la Turquie au sein de l’OTAN, ont eu besoin des FDS pour lutter contre l’Etat islamique. Ils les ont donc soutenus militairement. Le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson a même annoncé vouloir pérenniser ce soutien, pour faire pression sur Bachar el-Assad. Cela a provoqué la fureur d’Erdogan – et Tillerson a dû se dédire, pour ménager son allié turc.

Par ailleurs, le 18 janvier, le chef d’Etat-major de l’armée turque s’est rendu à Moscou pour rencontrer son homologue russe et Sergueï Choïgu, le ministre de la Défense russe. Il a obtenu leur accord pour passer à l’offensive. Ce faisant, Vladimir Poutine espère contraindre les Kurdes à se plier à l’autorité d’el-Assad ; il tente aussi d’enfoncer un coin entre la Turquie et les Etats-Unis.

Hypocrisie impérialiste

Les puissances occidentales, dont la France, se sont contentées d’appeler la Turquie à plus de « retenue ». Cela s’explique aisément. Pour Washington, les FDS ne valent pas le prix d’une rupture avec la Turquie, tandis que l’UE a besoin de la coopération d’Erdogan pour endiguer le flot de réfugiés fuyant la guerre. D’ailleurs, les chancelleries occidentales ne s’émeuvent pas du fait que les troupes turques et la soi-disant « Armée Syrienne Libre » combattent aux côtés des miliciens djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (auparavant Al-Qaïda en Syrie).

L’hypocrisie des impérialistes est sans limites. Ils sont prêts à utiliser les Kurdes tant que cela sert leurs intérêts, mais les abandonnent ensuite sans hésiter. Les mouvements progressistes kurdes ne doivent pas compter sur l’aide des gouvernements occidentaux, mais seulement sur leurs propres forces et celles des travailleurs de toute la région.

- Détails

- Hamid Alizadeh

Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, la marine américaine a lancé une série d’attaques de missiles sur la base aérienne de Shayrat, dans la province de Homs, en Syrie. Sept personnes auraient été tuées et plusieurs avions de combat auraient été détruits ou endommagés.

Sans aucune enquête et sans se préoccuper du soutien d’une quelconque institution internationale, Trump a lancé une frappe unilatérale contre les forces du gouvernement syrien, contredisant complètement ses positions récentes contre une intervention en Syrie.

Cette attaque serait justifiée par l’utilisation d’armes chimiques dans la ville de Khan Sheikhoun, dans le nord-ouest de la Syrie, une ville qui a été la cible de l’aviation syrienne. Bien sûr, il n’y a pas de preuves de ce qu’il s’est réellement passé et de qui a fait quoi. La majorité des « experts » cités dans les médias occidentaux viennent d’organisations comme Médecins Sans Frontières – ou encore les Casques Blancs [1], une organisation largement discréditée qui aurait des liens avec Al Qaeda et, plus largement, avec le mouvement islamiste en Syrie. En fait, la province d’Idlib, où est situé Khan Sheikhoun, est contrôlée par la branche syrienne d’Al Qaeda, appelée Hayat Tahrir Al-Sham (HTS). Toutes les informations venant de la région sont fermement contrôlées par les islamistes et il n’y a aucun moyen de confirmer quoi que ce soit.

Bien sûr, le régime d’Assad est tout à fait capable de mener ce genre d’attaque. Mais il n’a rien à gagner à utiliser des armes chimiques en ce moment. Il est en position de force dans la guerre civile, grâce au soutien de la Russie. Il avance sur le terrain et il était à quelques jours de « pourparlers de paix » qui auraient consolidé sa position. Les représentants de l’administration Trump ont répété qu’ils voyaient Assad comme la seule force capable de battre les islamistes et de stabiliser la Syrie. Cependant, une autre aile de la classe dirigeante américaine est très inquiète que les Etats-Unis concèdent du terrain à Assad et aux Russes. Cette aile, qui soutient l’Arabie Saoudite, voit la victoire d’Assad, de la Russie et de l’Iran comme une menace pour ses positions dans la région.

Leurs marionnettes, le HTS et ses alliés, sont affaiblies depuis la reprise d’Alep en décembre 2016. Cela a été mis clairement en évidence, il y a seulement quelques semaines, quand les Saoudiens et les groupes d’Idlib soutenus par la CIA ont dû rapidement battre en retraite après qu’ils se sont lancés dans une offensive de grande envergure contre la ville d’Hama. Cette offensive était d’ailleurs une rupture majeure du cessez-le-feu sur lequel s’étaient entendus les principaux belligérants, en décembre dernier. Ainsi, l’actuel tournant de la situation bénéficie aux islamistes et à leurs soutiens bien plus qu’à tous les autres acteurs.

En bref, il n’y a pas de preuves définitives que le régime d’Assad a mené une attaque chimique. Mais l’absence de preuves n’a jamais empêché l’impérialisme américain de bombarder qui que ce soit.

Les armes chimiques sont une composante particulièrement cruelle de la guerre. Mais prendre prétexte de l’usage de ces armes pour se livrer à une opération de propagande montre le cynisme nauséabond des impérialistes. Comme si la guerre sans fin, la mort de centaines de milliers d’enfants et la destruction des bases même d’une vie civilisée étaient moralement acceptables tant que ces tueries sont uniquement faites avec des épées, des fusils, des bombes, des frappes aériennes et des sanctions !

Il y a seulement quelques semaines, l’opération à Mossoul, soutenue par les puissances occidentales, a dû être interrompue après que plus de 200 civils, qui se cachaient dans un sous-sol, ont été tués par une frappe aérienne américaine. La véritable raison de cette pause n’était pas la mort de civils, mais bien que le peuple de Mossoul, qui a vécu sous la domination de l’Etat Islamique (EI) ces dernières années, est devenu de plus en plus hostile à l’égard des forces irakiennes et des forces de la coalition. Bien sûr, quand les Russes et les Syriens bombardaient Alep, les larmes de crocodile et les condamnations coulaient à flots. Mais personne ne parle de Mossoul aujourd’hui.

Le Yémen est un autre sujet ignoré. 13 millions d’hommes, de femmes et d’enfants sont intentionnellement affamés par la pourrissante monarchie saoudienne. Des écoles et des hôpitaux sont bombardés quotidiennement avec des armes à sous-munitions interdites, vendues aux Saoudiens par les compagnies britanniques et américaines. L’impérialisme britannique et américain y tient un rôle de soutien logistique, de renseignement et de soutien naval pour la guerre et le blocus.

Aucune puissance n’a tué autant de gens au Moyen-Orient que l’impérialisme américain. L’occupation de l’Irak a également été justifiée par des « sources d’experts », mais les accusations relatives aux armes chimiques et autres armes de destruction massive se sont avéré fausses. Selon l’organisation des Physiciens pour la Responsabilité Sociale, lauréat d’un Prix Nobel, cela a directement mené à la mort de plus d’un million de personnes. Avant cela, l’ONU elle-même estime que 1,7 million de civils irakiens sont morts des suites des sanctions imposées par les Etats-Unis. Ce sont presque 3 millions d’Irakiens qui ont été tués par les Etats-Unis depuis 1990. Et que dire de l’uranium appauvri utilisé dans les deux guerres en Irak ? Ou bien des bombes au phosphore blanc, lâchées sur Falloujah en 2004 par les troupes américaines, qui jusqu’à ce jour font que cette ville compte le plus haut taux d’anomalies congénitales ? En 1996, Madeleine Albright disait à ce propos : « nous pensons que c’est le prix à payer ».

En s’embarquant dans sa guerre barbare en Irak, l’impérialisme américain a déstabilisé toute la région. En Syrie, les Etats-Unis et ses alliés régionaux (Turquie, Jordanie et Arabie Saoudite) sont intervenus pour détourner le mouvement révolutionnaire naissant vers un conflit sectaire et réactionnaire. Le soutien direct et indirect à Al Qaeda et aux autres organisations djihadistes réactionnaires a créé un monstre, tel Frankenstein, qui hantera comme la peste toute la région, de même que l’occident, pour les décennies à venir.

Pour Donald Trump et la classe dirigeante américaine, il est évident que le destin des Syriens ou de n’importe quel autre peuple importe peu. Ils se fichent bien de savoir qui a tué qui et s’ils ont utilisé ou pas des armes chimiques. Le changement soudain de la politique de Trump à l’égard d’Assad est un virage à 180 degrés par rapport à sa position adoptée il y a à peine quelques semaines, quand il déclarait que la seule issue au désordre passait par des efforts conjoints avec la Russie et Assad. Il est évident que Trump subit la pression d’une partie de la classe dirigeante américaine qui veut stopper son rapprochement avec Poutine. Or Trump n’a pas d’états d’âme en la matière. Dans ce contexte, l’attaque chimique était une excuse commode pour façonner l’opinion publique et préparer une attaque.

C’était une manœuvre cynique et calculée dont le seul but est de défendre les intérêts de la classe dirigeante américaine et de ses alliés – et d’envoyer un message, en particulier à la Russie : l’impérialisme américain est toujours dans le jeu en Syrie. L’objectif est de diviser l’alliance Russie-Iran-Assad et préparer l’après-Assad. Tout cela ne signifie que la continuation de la guerre impérialiste et réactionnaire de laquelle ne sortira rien d’autre que plus de misère pour le peuple syrien.

Malheureusement, une grande partie de la gauche occidentale a pris le train en marche et se fait l’écho de la ligne de l’impérialisme et des médias de masse. Bien sûr, il n’y a rien de progressiste dans le régime d’Assad ou dans le sale jeu de la Russie en Syrie. Mais en essayant de s’opposer à ces puissances, certains se rangent dans le camp de la force la plus réactionnaire de la planète : l’impérialisme américain. En se hâtant de soutenir de tout leur poids le bombardement américain, ils semblent oublier que les interventions occidentales, sans exception, dans toute l’histoire du Moyen-Orient, ont mené à plus d’instabilité et de barbarie. Et pourtant, cette « gauche » ne critique pas les Etats-Unis parce qu’ils interviennent, mais parce qu’ils n’interviendraient pas assez !

La réalité, c’est qu’en l’absence d’un mouvement révolutionnaire basé sur la classe ouvrière, un renversement du régime d’Assad par les armées occidentales signifierait l’occupation de la Syrie par l’EI et les groupes liés à Al Qaeda (soutenus par les Occidentaux), qui n’ont d’ailleurs pas de désaccords majeurs avec l’EI. Le désordre barbare causé par l’intervention en Libye devrait être une leçon quant à la nature réactionnaire de ces interventions. Le peuple syrien en est bien conscient et, par défaut, cette attaque pourrait les souder derrière Assad.

La seule vraie solution est une position de classe indépendante claire. Les travailleurs et la jeunesse d’Occident qui veulent sincèrement mettre un terme à la misère et à la barbarie au Moyen-Orient, doivent dire clairement : l’ennemi est chez nous ! Les mêmes qui attaquent la classe ouvrière à l’Ouest, imposant chez eux la violence de l’austérité, le chômage et le recul des conditions de vie, tuent les masses travailleuses du Moyen-Orient depuis des décennies, si ce n’est plus.

Les puissances les plus réactionnaires au Moyen-Orient sont les impérialismes occidentaux et leurs alliés, qui veulent dominer, enchaîner et exploiter les peuples de cette région et qui s’adossent aux couches et aux groupes les plus arriérés et réactionnaires pour le faire. Sans le soutien de l’impérialisme, tous les groupes djihadistes et presque toutes les dictatures réactionnaires de la région s’effondreraient. En même temps, nous ne pouvons pas accorder notre soutien aux concurrents de nos impérialistes – à Poutine, à Assad et aux Mollahs d’Iran – qui sont plus que disposés à trouver un arrangement avec eux du moment que leurs intérêts sont protégés.

La crise au Moyen-Orient est le résultat direct de l’impasse du capitalisme, d’un système anarchique en crise profonde qui, dans sa « périphérie », s’enfonce dans la barbarie. L’intervention américaine en Syrie ne fera qu’aggraver les choses. Ce qui est nécessaire, ce n’est pas d’étendre la guerre au Moyen-Orient, mais de lutter chez nous contre notre classe dirigeante. C’est une classe qui ne joue plus aucun rôle productif, mais qui répand la terreur et la destruction partout.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=792ODrhwKkk

https://www.youtube.com/watch?v=YmjMZbaMsF8

https://www.liveleak.com/view?i=fd8_1430900709

- Détails

- Révolution

Les images de Syriens victimes de bombardements, à Alep, suscitent l’indignation sincère des peuples du monde entier. Dans les grands médias, par contre, elles font surtout couler des larmes de crocodiles. Les journalistes et politiciens qui se succèdent sur les plateaux de télévision, ces derniers jours, pour condamner solennellement le bombardement d’Alep-Est, ne disent pas un mot des victimes innocentes de l’offensive en cours à Mossoul – ou encore de la guerre ignoble que le régime saoudien mène au Yémen.

Du fait du siège et du bombardement intensif du Yémen par l’aviation saoudienne, la moitié de ses 24 millions d’habitants se trouve aujourd’hui exposée au risque de famine. Selon l’UNICEF, au moins un enfant meurt toutes les dix minutes des conséquences de diarrhées, de malnutrition et d’infections respiratoires. 370 000 enfants souffrent déjà de malnutrition sévère. Plus de 70 % de la population manque d’eau potable et d’infrastructures sanitaires. Selon Jamie McGoldrick, coordinateur des Nations Unies au Yémen, ce pays est victime « de l’une des plus graves crises au monde. Mais c’est comme une crise silencieuse (…), une guerre oubliée ». Cet « oubli » n’est pas fortuit, en France, dont les marchands d’armes réalisent d’énormes profits grâce aux commandes du régime saoudien, cet allié ô combien lucratif de l’impérialisme français.

Le silence des hypocrites « amis d’Alep-Est » est aussi total – et complice – en ce qui concerne les crimes commis, à Alep-Ouest et dans le quartier kurde de Sheikh Maqsood, par les milices prétendument « modérées », qu’on nous présente comme formées de « rebelles » épris de justice et de liberté, mais qui en réalité sont essentiellement formées de fractions fondamentalistes et archi-réactionnaires. Or celles-ci ont été directement ou indirectement financées et armées par les impérialistes occidentaux, y compris l’impérialisme français. En 2012, déjà, un rapport d’une agence de renseignement du Pentagone expliquait à propos de la Syrie : « Les événements y prennent clairement une orientation sectaire (…) Les Salafistes, les Frères Musulmans et Al Qaïda en Irak (AQI) sont les principales forces impliquées dans la rébellion en Syrie. L’Occident, les pays du Golfe et la Turquie soutiennent cette rébellion ; la Chine, la Russie et l’Iran soutiennent le régime. (…) Il y a la possibilité d’établir une principauté salafiste officieuse dans l’Est de la Syrie (Hasaka et Deir Ezzor), et c’est exactement ce que veulent les puissances qui soutiennent l’opposition, dans le but d’isoler le régime syrien ».

Cette stratégie des impérialistes occidentaux et de leurs alliés a fait complètement faillite. L’intervention de la Russie, en septembre 2015, a bouleversé le rapport de force militaire et placé tout le monde devant le fait accompli d’une écrasante domination russe en Syrie. La chute d’Alep est une humiliation infligée par la Russie aux impérialistes américains et à leurs alliés, France comprise. Telle est la véritable raison des lamentations « humanitaires » des médias occidentaux. A défaut d’actes concrets, sur le terrain, pour contrer la domination russe en Syrie, ils se livrent à l’exercice des « condamnations » et des « résolutions » dans le but de mobiliser les opinions publiques contre le régime de Poutine – lequel, d’ailleurs, s’en soucie comme de sa première chemise.

Dans le même temps, un certain nombre de politiciens réactionnaires – comme Fillon, en France – prennent acte de la domination russe en Syrie et proposent de « renforcer le dialogue » avec Moscou. Bien sûr, le « pragmatisme » de François Fillon a pour unique objectif de défendre les intérêts de l’impérialisme français.

Il est clair que Moscou et Damas poursuivent des objectifs réactionnaires. Mais nous devons rejeter fermement les « condamnations » hypocrites qui viennent des impérialistes américains, français, britanniques et de leurs alliés saoudiens et autres. Les impérialistes – à commencer par les plus puissants, les impérialistes américains – sont les premiers responsables du chaos sanglant qui règne au Moyen-Orient. Les interventions directes ou indirectes en Irak, en Afghanistan, en Libye et en Syrie ont infligé des souffrances inouïes aux peuples de la région et favorisé le développement des organisations fondamentalistes. Les impérialistes occidentaux n’ont aucune espèce d’autorité morale pour condamner les « crimes de guerre », qui sont leur spécialité.

En dernière analyse, toutes ces guerres sont l’expression de la crise organique du système capitaliste. D’autres guerres sont inévitables, au Moyen-Orient et ailleurs. L’idée d’y mettre un terme en réunissant les différents acteurs autour d’une grande « table des négociations » est au minimum naïve. C’est précisément lorsque leurs divergences d’intérêts ne peuvent plus être réglées par des négociations que les classes dirigeantes jettent les peuples dans l’enfer de la guerre. Une lutte sérieuse et efficace contre les guerres impérialistes ne peut être qu’une lutte de classe. Et seul le renversement du capitalisme permettra d’en finir avec les guerres.

- Détails

- Jules Legendre

Après le marathon diplomatique de la fin de l’été, un énième cessez-le-feu a été conclu le 10 septembre dernier. Il est entré en vigueur deux jours plus tard, mais s’est effondré en moins d’une semaine, dans un concert d’accusations mutuelles entre les Etats-Unis et la Russie.

Le 17 septembre, en effet, un raid aérien massif mené par des avions de l’OTAN a frappé des positions syriennes autour de Deir ez-Zor, un bastion du régime, dans l’Est du pays, qui est encerclé par l’Etat Islamique depuis 2014. Ces frappes ont fait au moins 90 morts parmi les troupes syriennes, peu habituées à être la cible d’attaques aériennes. Dans la désorganisation qui s’en est suivi, l’EI est passé à l’offensive et a conquis les positions qui venaient d’être frappées. Damas et Moscou ont accusé l’OTAN d’avoir partie liée avec l’EI et de vouloir couler l’accord du 10 septembre. Les Etats-Unis ont répondu qu’il s’agissait… d’une erreur humaine.

Le 19 septembre, c’est à Alep qu’un convoi d’aide alimentaire du Croissant rouge a été lourdement frappé par des tirs de l’artillerie syrienne. A leur tour, les Occidentaux ont accusé Bachar al-Assad et ses protecteurs russes de vouloir saboter l’accord, tandis que Moscou accusait les « rebelles » d’avoir mené cette attaque pour en faire porter la responsabilité au régime de Damas. Quoi qu’il en soit, les combats ont repris sur tous les fronts de cette guerre.

Contradictions insurmontables

Le cessez-le-feu n’avait aucune chance de durer : la plupart des belligérants n’y avaient pas intérêt. La priorité du régime de Bachar al-Assad est d’écraser la rébellion et de reprendre le contrôle, sinon de toute la Syrie, au moins des zones les plus importantes. Dans ce contexte, un cessez-le-feu offrait aux rebelles un répit et la possibilité de préparer leur défense face à de futures offensives gouvernementales. C’est sans doute cette perspective qui explique l’attaque du 19 septembre contre le convoi humanitaire du Croissant rouge, le régime syrien cherchant par tous les moyens à saborder le cessez-le-feu.

De son côté, la rébellion n’était pas beaucoup plus enthousiaste vis-à-vis du cessez-le-feu. Plusieurs de ses composantes les plus importantes avaient été exclues de l’accord (notamment Jabhat Fatah Al-Sham, le nouveau nom de Jabhat Al-Nusra, branche syrienne d’Al-Qaïda) et auraient donc continué à être frappées par l’aviation russe, alors même qu’elles tiennent des pans importants du front d’Alep face aux troupes de Bachar al-Assad. Mais les autres groupes, officiellement couverts par l’accord, n’étaient pas très convaincus non plus, car ils ont déjà fait l’expérience d’un cessez-le-feu en février dernier, qui n’avait pas été respecté par l’aviation russe. En pratique, l’idée même d’un cessez-le-feu ne concernant qu’une partie des groupes rebelles est absurde, tant il est impossible de distinguer, sur le terrain, où s’arrêtent les groupes « modérés » soutenus officiellement par l’OTAN et où commencent les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda.

De même, le gouvernement turc ne voulait pas d’un véritable cessez-le-feu, car il veut poursuivre son combat contre les Kurdes syriens, qui sont le principal ennemi d’Erdogan. Mais dans le même temps, les Kurdes sont les seuls alliés fiables des Etats-Unis pour combattre effectivement l’EI. Vladimir Poutine, qui est maître du jeu depuis l’intervention directe de l’armée russe, l’an dernier, en profite pour exacerber les divergences entre Washington et Ankara. L’intervention turque du mois d’août, dirigée avant tout contre les Kurdes, a ainsi bénéficié d’une sorte d’approbation tacite de la part de Moscou, car cela renforçait les tensions entre Washington et son allié turc.

Un chaos sans fin

Le gouvernement américain et l’Union européenne veulent une solution rapide à la crise syrienne – mais pas aux conditions russes. Cependant, ils n’ont pas de troupes au sol pour imposer leur solution. Les Etats-Unis payent ainsi le prix de leurs interventions passées dans la région. Elles ont brisé l’équilibre géopolitique du Moyen-Orient et réduit les capacités de manœuvre de l’impérialisme américain. C’est cette faiblesse des Etats-Unis qui rend insolubles les contradictions dans lesquelles ils se débattent – et qui permet à la Russie, malgré des moyens plus modestes, d’apparaître comme la principale force dans cette crise.

Mais cette force est elle-même fragile. La crise économique qui frappe le capitalisme mondial n’épargne pas la Russie. Son économie est en très mauvais état et il n’est pas sûr qu’elle ait longtemps les moyens de jouer le rôle qu’elle tente de se donner au Moyen-Orient. La Russie essaie déjà de s’appuyer au maximum sur les troupes iraniennes, pour compenser les faiblesses des troupes de Damas, qui sont ravagées par la corruption, les désertions et l’incompétence du corps des officiers. De fait, les opérations offensives ne rencontrent de succès décisifs qu’avec la participation directe de troupes russes, comme ce fut le cas lors de la reprise de Palmyre à l’EI, l’hiver dernier.

En intervenant en Syrie, la Russie s’est à son tour engagée dans un chaos qu’elle ne peut pas arrêter. Les impérialistes ont libéré dans tout le Moyen-Orient des forces qu’ils sont incapables de contrôler. L’enfer qu’est devenue la Syrie, pour ses habitants, est le reflet de l’impasse générale du système capitaliste. Seule une deuxième vague de la révolution arabe pourra changer la donne.

- Détails

- Jules Legendre

La « conférence de paix » pour la Syrie – qui devait se tenir en février – s’est effondrée avant même de commencer. Sur le terrain, la guerre a pris une nouvelle tournure depuis l’entrée de la Russie dans le conflit. Le régime de Damas, qui était en grande difficulté, est passé à l’offensive et a coupé l’une des principales voies de ravitaillement des rebelles depuis la Turquie. Soumis dans le même temps à la pression de l’État Islamique (EI), les rebelles sont au bord de l’effondrement. Le régime a aussi gagné un peu de terrain face à l’EI, notamment au nord d’Alep.

Le tournant de l’intervention russe

Il y a un an à peine, la situation était radicalement différente. Après la dégénérescence intégriste du mouvement révolutionnaire de 2011, Bachar al-Assad avait regagné un certain soutien populaire, car il était perçu comme un moindre mal face à la barbarie islamiste. Cela s’est notamment manifesté par l’augmentation de la participation aux élections de 2014 – indépendamment de leur truquage massif. Malgré cela, l’armée du régime ne réussissait pas à avancer d’un pouce, paralysée par l’incompétence du commandement – reflet d’un régime pourrissant – et par les désertions massives qui en résultaient. L’intervention de la Russie a complètement changé la donne. Outre ses frappes aériennes intensives contre les rebelles, elle a placé des cadres aux positions clés de l’armée du régime syrien, dont le moral s’est nettement amélioré.

L’intervention russe a porté des coups très durs aux rebelles soutenus par l’Arabie Saoudite et la Turquie. La prise du corridor d’Azzaz par les troupes de Damas a coupé les voies commerciales des rebelles – et de la Turquie – avec l’EI, les privant d’une importante source de carburant. Parmi les centaines de milices composant les forces rebelles dites « modérées », les deux plus importantes, Jabhat al-Nosra et Ahrar al-Sham, sont affiliées à Al-Qaida et ont été au centre de manœuvres visant à créer un front unique soutenu par la CIA, Ankara et Riyad. Ces tentatives ont toutes échoué : aucun de ces groupes n’a envie de combattre sérieusement l’EI, dont ils se sentent idéologiquement proches et avec lequel ils font même des affaires lucratives. En outre, leurs rivalités mutuelles ont débouché sur une vague d’assassinats et de conflits internes qui a fait voler en éclat le paravent d’unité de la coalition des « modérés ». Leur seul objectif commun est le renversement du régime d’Assad, alors que celui-ci apparaît de plus en plus aux occidentaux comme un « mal nécessaire » face à la perspective de l’effondrement de l’État syrien et au renforcement de l’État Islamique.

Pour Washington, la nécessité absolue est désormais de « stabiliser » la région. Mais cela suppose de disposer de forces au sol. Or, toutes les tentatives américaines de créer des forces à leur solde ont été combattues par les rebelles comme par la Turquie et l’Arabie Saoudite. Puis l’intervention russe a balayé toute possibilité d’intervention directe de Washington.

Cette impasse est révélatrice de la crise de l’impérialisme américain, qui elle-même découle de la crise générale du capitalisme. Alors que l’impuissance des États-Unis les oblige à s’appuyer sur l’Iran pour tenter de stabiliser la région, leurs alliés traditionnels – l’Arabie Saoudite, la Turquie et Israël – sont devenus de nouvelles sources d’instabilité. Réticents à soutenir des islamistes incontrôlables, les États-Unis ont essayé de pousser Riyad et Ankara à intervenir directement contre l’EI. Mais ceux-ci ont refusé, car une telle intervention renforcerait l’Iran et Bachar al-Assad.

La question kurde

Pour Erdogan comme pour la monarchie saoudienne, la guerre en Syrie est désormais une question de survie. Ces régimes en crise ouverte se sont lancés dans des aventures militaires pour essayer d’enrayer leur chute. C’est ce qui explique les récentes attaques de l’armée turque contre les positions kurdes en Syrie, alors même que les Kurdes sont soutenus de facto par les États‑Unis.

Les milices kurdes sont aujourd’hui une des forces les plus importantes de Syrie. Elles rassemblent jusqu’à 80 000 combattants au sein des Forces Démocratiques Syriennes. Dans la première période de la révolution syrienne, les troupes du régime ont abandonné les zones kurdes, laissant derrière elles un vide qui a été comblé par le PYD, organisation traditionnelle des Kurdes de Syrie liée au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). La popularité de ce mouvement et ses succès s’expliquent par le fait que, contrairement à la plupart des autres groupes armés, il s’agit d’une milice populaire basée sur un programme démocratique et non-confessionnel. Le PYD est actuellement le mouvement le plus progressiste au Moyen-Orient. Il est néanmoins utilisé par les États-Unis à des fins purement réactionnaires. Pour les impérialistes, le soutien aux minorités nationales est toujours un piège réactionnaire. Pour l’instant, ils sont obligés d’utiliser les Kurdes, mais à un certain stade, ils tenteront de diviser le mouvement pour éviter qu’il ne devienne une menace pour leurs intérêts.

Avec la création, en décembre, du Congrès Démocratique Syrien, un État kurde indépendant s’est constitué qui couvre la majeure partie de la frontière entre la Turquie et la Syrie. Il joue le rôle d’un État tampon pour le régime d’Assad. Une telle situation – et son impact dans les régions kurdes de Turquie – est inacceptable pour Erdogan. Après la guerre civile lancée au Kurdistan turc, les offensives turques contre les Kurdes de Syrie montrent l’impasse dans laquelle se trouve Erdogan. Elles accroîssent les tensions entre Washington et Ankara. Le porte-parole du Pentagone, pourtant allié de la Turquie, a ainsi appelé l’armée turque à cesser ses frappes et à viser plutôt l’EI. En vain. C’est, là encore, une illustration flagrante de l’impuissance des États-Unis dans la région.

L’avenir de la Syrie

La guerre civile syrienne semble être entrée dans sa phase finale. Le régime d’Assad, qui n’aurait pu survivre sans l’aide russe et iranienne, est à l’offensive et les rebelles sont de plus en plus isolés.

En dernière analyse, la diplomatie bourgeoise est l’expression des rapports de forces concrets sur le terrain, car elle est conditionnée par les limites de la situation militaire et économique. On le voit bien en Syrie. Les occidentaux ont été contraints d’accepter le maintien du régime syrien, quitte à s’opposer à leurs anciens alliés. Leur priorité est de mettre fin à la guerre le plus tôt possible. De leur côté, les Russes ne sont pas pressés, car leur domination en Syrie les met en position de force pour négocier, alors qu’un cessez-le-feu offrirait une bouffée d’air aux rebelles. Ces derniers n’ont rien à offrir et sont donc opposés à toute idée de négociation, car elle ne pourrait se faire que sur leur dos.

Même si elle est écrasée militairement, l’insurrection jihadiste va se poursuivre pendant des années, manipulée par les puissances régionales. Le mouvement révolutionnaire syrien de 2011 a été assommé par la guerre ; une génération entière a été traumatisée. La relance de la lutte des classes en Syrie dépend largement de l’éclosion d’un nouveau mouvement à l’échelle régionale. Le déclin de l’impérialisme américain ouvre une nouvelle période d’instabilité. Différents régimes tenteront de profiter de ce déclin pour jouer un rôle indépendant.

La guerre en Syrie incarne tous les aspects – économique, social, politique, militaire et diplomatique – de la crise du capitalisme. Toutes ces tensions vont déboucher sur de nouveaux conflits militaires, mais aussi sur une intensification de la lutte de classes. La répétition, à une échelle plus grande, des mouvements de 2011 en Égypte ou de 2013 en Turquie balayerait le chaos réactionnaire provoqué par les interventions impérialistes.