Canada

- Détails

- La rédaction

Le week-end des 18 et 19 février, nos camarades de Fightback et de La Riposte Socialiste – la section canadienne de la TMI – ont tenu à Montréal leur première Ecole d’hiver en présentiel depuis 2020. Ce fut un immense succès.

L’édition de février 2020, juste avant le début de la pandémie, avait réuni près de 260 personnes. Puis, en 2021 et 2022, deux éditions en ligne ont réuni plus de 1100 inscrits chacune. Cette année, nos camarades s’étaient donné l’objectif de rassembler 400 personnes. Cet objectif a été largement dépassé : plus de 460 personnes ont participé à l’école. Elles sont venues des quatre coins du Canada, mais aussi des Etats-Unis, de Suisse, de Belgique, de Grande-Bretagne et de France.

L’école était consacrée au thème du parti révolutionnaire, c’est-à-dire à toutes les questions relatives à la construction d’une organisation déterminée à mener la classe ouvrière au pouvoir et à renverser le capitalisme. Plusieurs ateliers étaient organisés pour discuter de l’histoire du parti bolchevik, de la lutte pour créer un parti ouvrier aux Etats-Unis, ou encore du rôle du journal dans la construction d’une organisation révolutionnaire.

La crise du capitalisme pousse des millions de travailleurs à la recherche d’une alternative à ce système pourrissant. Dans la jeunesse, en particulier, la soif d’idées révolutionnaires est palpable. L’école de nos camarades canadiens en a été une démonstration claire, aussi bien à travers les discussions passionnées qu’à travers la vente de livres et de brochures. En deux jours, nos camarades ont vendu pour 17 000 dollars de littérature marxiste !

Comme l’écrivait Lénine, « sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire ». Le rôle d’une telle école est précisément de doter nos militants d’idées solides – appuyée sur l’expérience des luttes révolutionnaires du passé – et d’une claire compréhension des méthodes et des perspectives de la TMI.

C’est sur cette base théorique que repose l’optimisme révolutionnaire dont ont fait preuve les camarades et sympathisants présents à l’école. C’est sur cette base aussi que nos camarades vont continuer à construire la section canadienne de la TMI et avancer vers de nouveaux succès !

- Détails

- Révolution

Le 25 septembre dernier, une AG réunissait plus de 200 étudiants de l’université de Ryerson, à Toronto, pour discuter de la mobilisation contre la politique du gouverneur de l’Ontario, Doug Ford (extrême droite). Ce dernier s’est attaqué à tout ce qui permettait aux jeunes issus de la classe ouvrière d’accéder aux universités. Le système des bourses a été supprimé pour les étudiants les plus pauvres, tout comme la « période de grâce » qui permet de suspendre le remboursement des dettes étudiantes pendant six mois après l’obtention du diplôme. Le budget des universités a été réduit de près de 600 millions de dollars canadiens (plus de 415 millions d’euros). C’est une offensive majeure contre l’éducation supérieure dans l’Ontario.

Convoquée par nos camarades de Fightback, la section canadienne de la TMI, l’AG du 25 septembre a voté à l’unanimité (moins une voix) pour la préparation d’une grève étudiante de 24 heures, le 6 novembre, à Ryerson.

Au regard des traditions de lutte et des AG massives des étudiants, en France, le résultat de nos camarades canadiens peut sembler modeste. Mais précisément, le Canada anglophone n’a pas les mêmes traditions ; il n’a pas connu de véritable AG étudiante depuis des décennies. C’est donc un très bon résultat.

Par ailleurs, conscients des limites d’une AG de 200 et quelques étudiants, nos camarades n’ont pas proposé de voter la grève immédiate – et encore moins de bloquer la fac. Ils ont proposé de consacrer six semaines à préparer un jour de grève. Voilà une excellente méthode dont beaucoup de militants, sur les facs de France, feraient bien de s’inspirer.

Mobilisation patiente

En amont de l’AG, nos camarades ont constitué, sur le campus de la fac, un « Comité de mobilisation » auquel ont participé des militants de différentes associations, ainsi que la Fédération syndicale des travailleurs de l’Ontario. Des semaines durant, ce Comité a informé les étudiants de la tenue de l’AG et de son ordre du jour. Des enseignants ont activement soutenu l’initiative. Certains étaient d’ailleurs présents, lors de l’AG, et se sont engagés à ne pas sanctionner les étudiants grévistes, le 6 novembre.

L’AG a discuté dans le détail de l’impact des contre-réformes sur les conditions de vie et d’études dans l’Ontario, mais aussi de la stratégie à adopter pour les combattre. Les débats et interventions étaient d’autant plus enthousiastes que Doug Ford est un politicien archi-réactionnaire, raciste et détesté par la masse des étudiants.

Deux idées fondamentales ont été formulées. Premièrement, il est nécessaire de mobiliser d’autres universités canadiennes, car Ryerson n’est pas la seule impactée par les contre-réformes. La seule « spécificité » de Ryerson, au fond, c’est la présence de quelques dizaines de militants déterminés à organiser la lutte. Un appel a donc été lancé et des initiatives ont été prises pour tenter d’engager la mobilisation sur d’autres universités.

Deuxièmement, nos camarades ont insisté sur la nécessité de lier cette lutte au mouvement ouvrier, qui est lui aussi victime de la politique réactionnaire de Doug Ford. L’unité du mouvement étudiant et du mouvement ouvrier sera, comme toujours, la clé du succès.

- Détails

- Révolution

110 militants ont participé à l’Ecole marxiste organisée par la section canadienne de la Tendance Marxiste Internationale (TMI), les 13 et 14 février dernier, à Montréal. Cette sixième édition était un succès sans précédent aussi bien du point de vue de la participation (70 militants l’an passé) que de la qualité des débats et de l’enthousiasme révolutionnaire. Nos camarades canadiens, organisés autour des journaux Fightback et La Riposte, mènent un travail remarquable sur les universités de Toronto et Montréal, où ils sont l’organisation politique de gauche la plus active et la plus connue. Ils y ont gagné de nombreux militants, l’an passé.

Des camarades des Etats-Unis, de France, d’Italie et de Suisse avaient été invités. Joël Bergman, du comité de rédaction de Fightback, a ouvert l’Ecole en lisant les salutations de la Fédération des étudiants marxistes de Grande-Bretagne. Le caractère internationaliste de notre combat est fondamental. La classe ouvrière des cinq continents a les mêmes intérêts et les mêmes ennemis. Cette vérité a une résonnance toute particulière au Canada, où la question nationale continue d’occuper une place importante dans la vie politique. Au Québec, certaines organisations « marxistes » font toutes sortes de concessions au nationalisme bourgeois. A l’inverse, nos camarades ont toujours défendu une position fermement internationaliste. Sur cette base, ils ont gagné d’excellents jeunes francophones à Montréal, ce qui marque une étape décisive dans la construction de la TMI dans le pays.

Le matin du premier jour, Jérôme Métellus, de Révolution, a introduit la discussion sur le thème : « L’impérialisme, le terrorisme et la crise des réfugiés ». L’après-midi, Tom Trottier, de la section américaine de la TMI (Socialist Appeal), a fait un exposé sur « Trump, Sanders et la polarisation politique aux Etats-Unis ». Le matin du deuxième jour, le camarade québécois Julien Arseneau a ouvert la discussion sur « La Rébellion de 1837-38 », au Québec – une révolution bourgeoise avortée dont Julien a dégagé les grandes leçons. Enfin, l’Ecole s’est achevée par une discussion sur « La lutte des marxistes contre le racisme, le sexisme et l’oppression », que John Peterson (Etats-Unis) a introduite.

Tous les exposés étaient suivis d’excellents débats. L’ensemble de ce week-end offrait l’image d’une section canadienne en pleine croissance – non seulement sur le plan de ses effectifs, mais aussi sur celui de l’enthousiasme révolutionnaire et du niveau politique des camarades. Une petite critique, tout de même : il faisait – 30°, dehors.

- Détails

- Alan Woods

La nouvelle de la mort de notre camarade Camilo Cahis a été un choc pour tous ceux qui le connaissaient.

Ce jeune homme calme et modeste était le modèle idéal du cadre marxiste. En tant qu’un des principaux dirigeants de la section canadienne de la Tendance Marxiste Internationale il avait toujours fait passer les intérêts du mouvement avant tout le reste. Nulle trace d’égocentrisme chez lui ! Son seul but était de servir la cause du socialisme, celle de la classe ouvrière. Sous cet aspect extérieur modeste se cachait un talent révolutionnaire exceptionnel. Camilo avait une profonde maitrise de la théorie marxiste et un grand talent pour l’exposer d’une manière simple et directe que chacun pouvait comprendre aisément.

Depuis son plus jeune âge, Camilo avait grandi avec les idées du socialisme. Sa famille était pauvre et composée de révolutionnaires s’étant échappés des horreurs de la dictature chilienne de Pinochet, pour tenter de reconstruire une nouvelle vie au Canada. Aucun doute que cette expérience l’a motivé dans son infatigable travail pour construire les forces du marxisme, dans son pays d’adoption et à l’internationale. Sa participation active à la campagne Pas touche au Venezuela était pour lui un moyen d’entretenir ses racines latino-américaines et ses convictions internationalistes.

Camilo était un homme de peu de mots. Mais derrière son extérieur calme et serein, il y avait un caractère passionné et un esprit combatif. Camilo était déterminé à renverser tout obstacle se dressant devant la construction du mouvement révolutionnaire. C’est là un élément caractéristique d’un vrai bolchévique. Malheureusement, il existait un ennemi qu’il ne pouvait vaincre. Suite à une tumeur cérébrale et aux interventions chirurgicales consécutives, il souffrait de sérieux problèmes qui le rendaient régulièrement diminué et épuisé.

Bien que j’aie connu Camilo et que j’aie eu une haute estime pour lui en tant que personne et camarade, je n’avais pas réalisé à quel point il était tourmenté par ces troubles physiques et mentaux. Alors qu’il se battait contre eux depuis de nombreuses années, c’était là un combat qui passait complètement inaperçu aux yeux de la plupart des gens. Ainsi, il ne se plaignait jamais à propos de cette lutte silencieuse contre une maladie qui usait graduellement sa volonté de fer. La fin tragique de cette lutte a donc été un choc d’autant plus grand quand, ce 25 avril, il finit par perdre ce long et amer combat.

A seulement 33 ans, le camarade Camilo s’est ôté la vie. Le lourd fardeau de cette interminable et douloureuse maladie était trop lourd à porter. Jusqu’à la toute fin, il est resté un membre loyal et dévoué de la Tendance Marxiste Internationale. Sa fin inattendue nous a privés d’un grand talent et d’un potentiel encore plus grand.

Au nom de tous les membres de la TMI, nous envoyons un message d’affection et de solidarité à la famille de Camilo, et à ses nombreux amis et camarades au Canada et à l’internationale. Le jour des funérailles de Camilo, nous pleurerons la perte d’un ami et camarade cher à notre cœur, et rappellerons les mots de l’écrivain russe Ostrovsky :

« Le bien le plus cher d’un homme est sa propre vie. Elle ne lui est donnée qu’une seule fois, et il doit la vivre de façon à ne ressentir aucun regret pour des années gaspillées, ne jamais connaitre la honte brulante d’un passé médiocre et insignifiant ; ayant vécu ainsi, à l’heure de sa mort, il doit pouvoir dire : toute ma vie, toute mon énergie ont été dépensées pour la plus grande cause qui soit : le combat pour la libération du genre humain ».

Adieu, Camilo ! Nous nous souviendrons toujours de toi et nous nous engageons à poursuivre le combat auquel tu avais totalement dédié ta trop courte existence, jusqu’à la victoire finale.

- Détails

- Isa Al-Jaza’iri (TMI Québec)

Au mois de mars, le Québec a été secoué par un puissant mouvement étudiant contre les mesures d’austérité annoncées par le gouvernement. Nous publions ci-dessous un article d’une camarade de la section québécoise de la TMI, publié le 4 avril sur marxiste.qc.ca.

Le mouvement étudiant québécois a une fois de plus montré sa force et sa détermination. Environ 55 000 étudiants se sont mis en grève le 23 mars, pendant deux semaines, pour protester contre les coupes budgétaires. Plus de 130 000 étudiants ont voté la grève pour la grande manifestation du 2 avril. La tradition des manifestations de nuit a été relancée avec des milliers de manifestants dans les rues, plusieurs fois par semaine. C’est la première « grève politique » dans l’histoire de l’ASSE – le principal syndicat étudiant, qui avait déjà initié le mouvement de 2012. Surtout, les étudiants ont systématiquement cherché à déclencher un mouvement de la classe ouvrière.

Dans le contexte des mobilisations étudiantes, de plus en plus de syndicats de travailleurs font pression pour une grève générale de 24 heures le 1er mai, qui au Québec n’est pas férié. C’est notamment le cas des enseignants de plusieurs collèges. Leur proximité avec les élèves et leur situation plus précaire que les professeurs des universités les rendent particulièrement aptes à faire le pont entre les mouvements étudiant et ouvrier. Malheureusement, même si les dirigeants des principales centrales syndicales ont affirmé leur « solidarité » avec les étudiants, aucun plan d’action n’existe pour le moment. Malgré cela, plusieurs syndicats ont voté en faveur d’une grève. Les infirmiers et infirmières de Sept-Îles et les cols bleus de la ville de Québec ont même appelé à une action de grève illégale.

Cela a forcé la direction de la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) à ouvrir une page Web traitant spécifiquement de la question de la grève générale et expliquant pourquoi les travailleurs n’y seraient « pas prêts ». La perspective d’avoir à mener une véritable lutte provoque des sueurs froides chez ces « dirigeants » syndicaux. Ils ont également écarté toute action de grève illégale, alors que le gouvernement a déjà déclaré son intention de légiférer pour obliger les grévistes à reprendre le travail. Les dirigeants syndicaux se déclarent vaincus avant d’avoir livré bataille.

Lors des évènements de 2012, le moment le plus important fut l’entrée dans l’action de nouvelles couches de la société, lors du mouvement spontané des « casseroles ». C’est à ce moment-là que la classe ouvrière est descendue dans les rues en solidarité avec les étudiants : les parents avec leurs poussettes, les grands-parents munis de leurs casseroles… Les manifestations nocturnes ont alors pris un nouveau cours.

La classe ouvrière constitue le pouvoir réel dans la société. Des travailleurs participent individuellement au mouvement, cette année, mais une grève générale de travailleurs aurait un poids bien plus important. Elle permettrait de paralyser l’ensemble de la société. C’est la tâche centrale qui incombe au mouvement : entraîner dans la lutte les travailleurs en tant que classe.

Cette lutte est aujourd’hui à la croisée des chemins. Après deux semaines de grève étudiante, la question se pose de l’opportunité de poursuivre cette action. Reporter la grève à l’automne risquerait de faire perdre son élan au mouvement et, par ailleurs, aiderait les directions syndicales à reprendre le contrôle de leur base, qui se radicalise. Il faut également tenir compte du fait que la plupart des étudiants ne désirent pas se lancer dans une longue grève étudiante si elle demeure isolée – à juste titre, car les étudiants ne peuvent pas vaincre l’austérité s’ils sont coupés des travailleurs organisés.

En conséquence, les comités de solidarité étudiants-travailleurs doivent être consolidés sur chaque campus et se charger d’envoyer des délégations étudiantes dans chaque syndicat local et dans chaque lieu de travail afin de tisser des liens avec les travailleurs. C’est seulement de cette manière que ces délégués pourront se lier aux travailleurs les plus motivés et lutter en commun pour une grève le 1er mai, suivant l’exemple donné par de nombreux syndicats locaux.

Cette tâche ne peut pas être laissée aux directions syndicales. Les étudiants et les travailleurs en lutte doivent entrer directement en contact. Les comités de mobilisation sur les campus, en lien avec les salariés et les enseignants du campus, devraient s’organiser pour visiter tous les lieux de travail dans leur quartier – en commençant par les travailleurs du secteur public, puis ceux et celles d’autres secteurs.

Le mouvement vers une grève générale s’accélère et pourrait donner lieu à une grève de 24 heures le 1er mai, journée internationale des travailleurs.

- Détails

- La rédaction

Le 13 février dernier, 200 000 étudiants se sont engagés dans la grève illimitée la plus massive de l’histoire du Québec. Ce mouvement fait suite à l’annonce par le gouvernement provincial, dirigé par Jean Charest (Parti Libéral, droite), de doubler les frais de scolarité. Depuis, la lutte des étudiants n’a cessé de renforcer son soutien de masse au sein de la population, ce qui fait craindre à la classe dirigeante une extension de la contestation sociale à d’autres secteurs et d’autres provinces du Canada.

Le 22 mars, près de 300 000 personnes ont manifesté à Montréal à l’initiative des étudiants en grève. Ils ont été rejoints par des enseignants et des travailleurs, notamment des secteurs de la santé et de la métallurgie, très touchés par la crise. C’était, par le nombre, la plus importante manifestation de l’histoire du Québec, qui compte 8 millions d’habitants. Face à l’ampleur de la contestation, le gouvernement s’efforce de diviser le mouvement et de l’étouffer. Mais la propagande de Charest, qui parle de sacrifices nécessaires dans un contexte de crise économique, a rapidement atteint ses limites. Les salariés, les jeunes et les retraités subissent une baisse générale de leur niveau de vie et ne l’acceptent plus.

Pour le gouvernement, il n’est pas question de négocier. La hausse des frais de scolarité s’inscrit dans un vaste plan d’austérité dont les capitalistes exigent la mise en œuvre. Aussi le gouvernement est-il résolu à employer tous les moyens nécessaires pour faire plier les étudiants. La police intervient dans les universités pour briser les piquets de grève. Des centaines d’étudiants sont arrêtés chaque semaine. Les tribunaux condamnent les grévistes et ordonnent la réouverture des universités. Mais rien n’y fait et la mobilisation s’amplifie. Le 20 avril, des centaines d’étudiants ont assailli le palais des congrès de Montréal, où le premier ministre du Québec tenait une conférence. Deux jours plus tard, 200 000 personnes ont à nouveau manifesté à Montréal. Là encore, des salariés se sont joints aux étudiants.

Grandes traditions

La propagande, la répression policière et les sanctions judiciaires n’y faisant rien, la classe dirigeante pourrait céder, par crainte d’une extension incontrôlée de la grève. La classe ouvrière québécoise a une longue tradition de lutte. Ses centrales syndicales peuvent mobiliser massivement, comme en 2008 contre la casse de la fonction publique. Elles devraient appeler explicitement à rejoindre les cortèges étudiants et à étendre la grève aux salariés des secteurs public et privé. La CSN, le principal syndicat, a fait un pas dans cette direction, à l’occasion du 1er mai, en appelant les travailleurs à organiser des piquets de grève en solidarité avec les étudiants.

La dette publique du Québec est l’une des plus importantes au monde. Elle représentait en 2010 près de 95 % de son PIB et n’a cessé depuis d’augmenter. Elle est due à l’injection massive d’argent public dans l’économie pour retarder les effets de la crise et soutenir les exigences de rentabilité des capitalistes. Ce sont eux qui aujourd’hui exigent que la facture soit présentée aux étudiants et aux travailleurs. Dans le même temps, l’emploi privé est en train de dévisser. Les délocalisations industrielles se multiplient. Face aux grèves, le patronat recourt aux lock-out. Interdites en France, mais légales au Québec, il s’agit de fermetures d’entreprises à l’initiative de l’employeur, lorsqu’il est confronté à une grève des salariés. C’est en fait une grève patronale.

Le Québec entre dans une période de très fortes tensions sociales. La base des centrales syndicales s’est montrée très combative en 2008 et 2009. Les salariés du secteur public et les ouvriers de l’industrie en crise accumulent de la colère contre la dégradation de leurs conditions de vie. Ils sont prêts à passer l’offensive. Pour la première fois dans l’histoire du Canada, le parti traditionnel de la gauche parlementaire – le NPD – est arrivé second aux dernières élections. Il a fini en tête au Québec. Le flambeau de la lutte est aujourd’hui brandi par la jeunesse du Québec dans une grève historique qui a porté la contestation sociale à un niveau sans doute jamais atteint dans le pays.

- Détails

- La rédaction

Les travailleurs du Québec sont confrontés, comme ailleurs, à l’augmentation du chômage et à toute une série de contre-réformes. Le gouvernement provincial du Parti libéral (droite) justifie les suppressions d’emplois et le gel des salaires par le niveau de la dette publique québécoise, qui s’élève à près de 95% du PIB. Dans le même temps, le patronat québécois mène une puissante offensive idéologique pour faire accepter la réduction drastique des dépenses publiques. A l’image des contre-réformes mises en œuvre en France, les services publics québécois sont attaqués à coup de suppressions de postes et de baisse des budgets.

C’est dans ce contexte que les syndicats doivent négocier – avec le gouvernement provincial – la convention collective du secteur public, arrivée à échéance fin mars. On sait ce que le gouvernement et le patronat attendent de cette négociation : dégrader davantage les conditions d’emploi et de salaire des travailleurs du secteur public, dont les revenus sont déjà de 6% inférieurs à ceux du secteur privé.

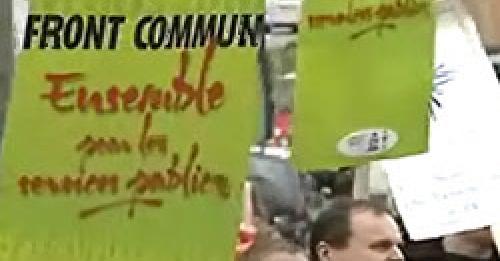

Les trois principales centrales syndicales québécoises – la CSN, la FTQ et la SISP – ont su recréer les liens et l’unité qui leur avaient permis de conquérir une série d’avancées sociales, dans les années 1970. Le 20 mars dernier, cette intersyndicale, qui porte le nom de « Front commun », a mobilisé 75 000 personnes, dans les rues de Montréal. C’est un chiffre assez important au regard de la population du Québec (7,8 millions d’habitants, dont 1,6 million à Montréal). Les organisateurs avaient tablé sur 50 000 personnes. On n’avait pas vu autant de monde dans la rue depuis 5 ans, ce qui témoigne d’une montée de la combativité des travailleurs de la fonction publique québécoise.

Deux semaines plus tard, le gouvernement provincial a présenté sa loi de Finances. Sans surprise, elle prévoit d’importantes coupes budgétaires. L’attaque la plus emblématique concerne la gratuité du service de santé, actuellement menacée. Aujourd’hui, le service public de la santé est exclusivement financé par l’impôt. Mais à partir de 2012, la loi de Finances prévoit que chaque adulte bénéficiant d’une couverture maladie publique devra payer près de 150 euros par an, en plus de l’impôt. Même recul dans l’éducation publique. Le gouvernement a décidé d’introduire des frais de scolarité pour s’inscrire au Cégep, l’établissement public qui dispense les cours des deux dernières années d’enseignement avant l’université. Cette mesure ne restera pas sans réponse de la part des étudiants québécois, qui ont toujours su se mobiliser pour défendre l’enseignement gratuit, comme par exemple en 2007. Le ministre des Finances a déclaré que « rien n’est gratuit » – hormis bien sûr pour le patronat, qui a bénéficié de larges exonérations... En réaction, dès le lendemain de la présentation de cette loi, 12 000 personnes se sont rassemblées, à Montréal, pour dénoncer ces attaques et la baisse générale des dépenses publiques.

De toute évidence, la société québécoise s’oriente vers une période de grandes luttes sociales. Les récentes mobilisations démontrent que les travailleurs s’y préparent et regagnent en combativité. Exemple – parmi d’autres – de ce changement d’état d’esprit : l’annonce de la fermeture d’une raffinerie de pétrole de SHELL, à Montréal, en janvier dernier, a soulevé une vague d’indignation. 3000 salariés sont menacés de licenciement. Or, d’après un récent sondage, 67 % des Québécois se disent favorables à la nationalisation de l’industrie pétrolière !

Dans ce contexte, le Front commun intersyndical est une excellente nouvelle. Il renoue avec les meilleures traditions du mouvement ouvrier québécois. Le gouvernement n’entend pas satisfaire sans combat les revendications des syndicats, qui refusent les suppressions d’emplois et exigent une hausse générale des salaires. La dette publique québécoise est la cinquième plus importante au monde, en pourcentage du PIB. Il est donc clair que les négociations engagées aboutiront rapidement à une impasse, et leur issue sera décidée dans la rue. En 1972, le Front commun qui s’était constitué – et qui représentait 210 000 salariés du secteur public – avait organisé une grève générale dont les revendications comportaient un certain nombre de mesures révolutionnaires. Aujourd’hui, le Front commun représente 475 000 salariés. Il est capable d’engager à nouveau une mobilisation massive et de créer le rapport de force qui contraindra le gouvernement à céder. Une telle victoire injecterait une haute dose de combativité dans les veines du salariat québécois, mais aussi sur l’ensemble du continent nord-américain.